HW Lab

第5回 可視光線による通信実験(後編)

2025年4月15日掲載

はじめに

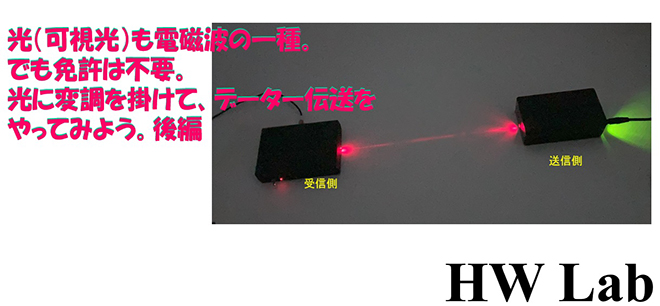

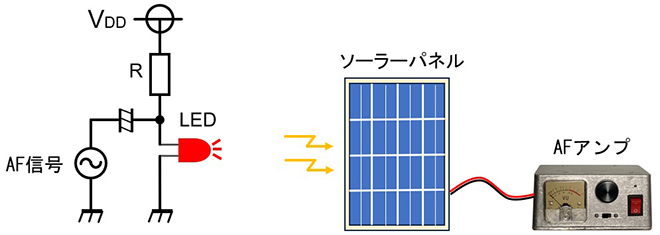

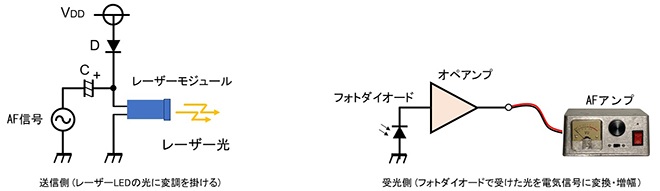

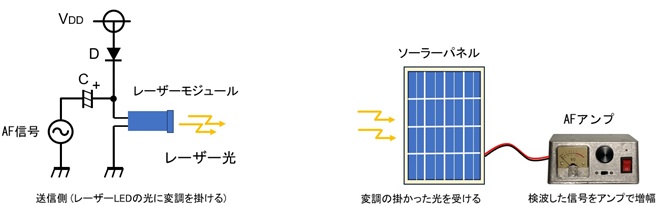

前編では、図1に示すような構成でLEDの光による可視光線通信実験を行いました。LEDの発する光にAF信号で変調を掛け、その光を離れた場所においたソーラーパネルに照射し、AFアンプから音が出るかどうかの実験でした。ソーラーパネルで受けた光は電圧の変化となり、その信号をAFアンプで増幅するとスピーカーから元のAF信号が出力されました。光を媒体とした通信ができたことが分かります。

図1. LEDを使った可視光線による通信実験の概要

実験で使用した光源はLEDであったことから光の到達する距離はおよそ1.5mで、決して通信ができたといった距離ではありませんでした。後編では、その通信距離を延ばそうと光源にレーザー光を使い、また受光側には感度の高いフォトダイオードを使いました。

ご注意

レーザー光を取扱うときは、以下を厳守いただくようお願いいたします。

・直接レーザー光を見ない。目に障害をもたらす危険があります。

・人や動物にレーザー光を照射しない。

・レーザー光が反射することで予期しない方向に光が飛ぶことがあります。

・鏡や金属などの反射性の高い物体が周囲にある場合は注意が必要です。

・レーザー光を扱う際には、適切なレーザー用保護眼鏡を使用することが推奨されます。

なお本記事に使用したレーザーモジュールはJIS C 6802レーザーの安全基準の規格ではクラス2に分類されるものです。クラス2の概要は要約すると下のように示されています。

株式会社 日本レーザーのサイトより引用

通信実験の準備

レーザー光を使用した実験でも、実験方法は図1に示したLEDを使用したときとほぼ同じです。通信距離を延ばすためにLEDの代わりにレーザーモジュール(JIS C 6802クラス2)を使いました。さらにレーザー光を受ける受光側の感度をアップさせるためにソーラーパネルではなくフォトダイオードを使いました。

図2. レーザーモジュールとフォトダイオードを使った可視光線による通信実験の概要

まずはレーザーモジュールを単体で動作確認します。図3に示すようにレーザーモジュールに既定の電圧を加えると鋭いビームの光が出ました。レーザー光のビームは、プレゼンテーションで使用するレーザーポインターより鋭いようです。

図3. レーザーモジュール(LM-101-A2)に3.1Vの電圧を印加してレーザー光を放つ

光の強さはLEDに比べると大きな差はありますが、その鋭いビームでも10m先の壁に照射すると、光のポイントは直径数センチメートルに広がります。意外と照射角度は緩やかに感じました。

レーザーモジュールとフォトダイオードを使った送受信回路

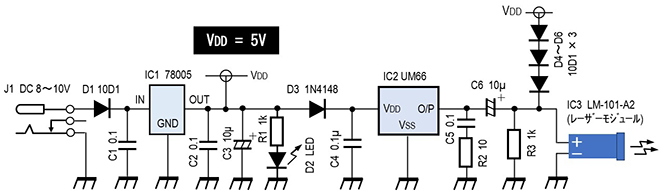

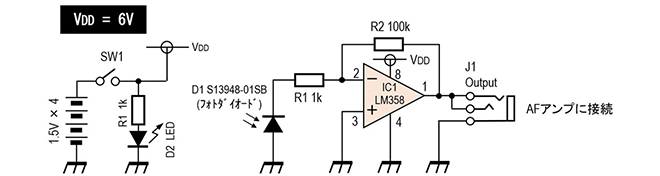

実験に用いた回路を下に示します。図4、図5はそれぞれ送信側(送信ユニット)、受信側(受信ユニット)の回路図です。送信ユニットは前編で用いたLEDの変調回路をそのまま使用しました。レーザーモジュールを取付ける部分のみ変更しています。

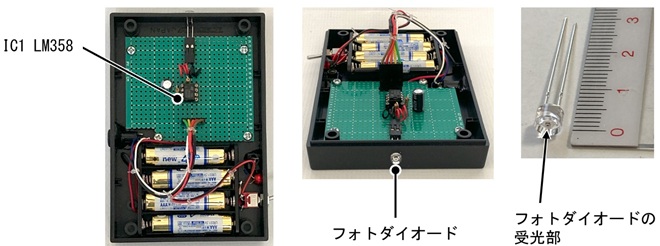

受信ユニット(受光側)は、フォトダイオードで光を受け、それに伴って流れた電流を電圧の変化に変換するためにオペアンプを用いました。

図4. 送信ユニットの回路図

図5. 受信ユニットの回路図

送受信回路の製作

送信ユニットは回路を簡単にするため、回路図ではAFの音源はミュージックICで作った信号だけにしています。一人で通信実験をするには何らかの音源は必須です。

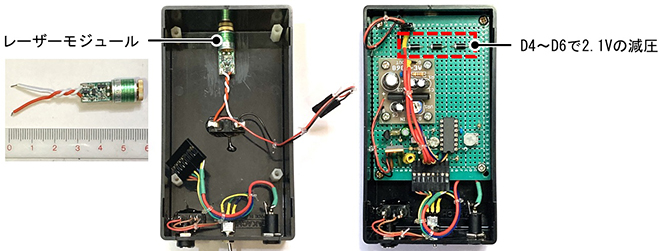

今回の製作では、前編で使用したLEDをレーザーモジュールに入れ替えますが、レーザーモジュールの仕様書を見ると電源はDC3.1V±10%となっています。そのためVDDライン(=5V)にダイオードを3個挿入して減圧しています。この部分も回路を若干変更しています。

図6. 送信側ユニットの内部

受信側ユニットは、どの距離まで通信ができるかを歩きながら計測する必要のあることからポータブル運用ができるように乾電池で駆動させます。単4乾電池を4本直列に接続し、回路を6Vで動作させています。

図7. 受信側ユニットの内部

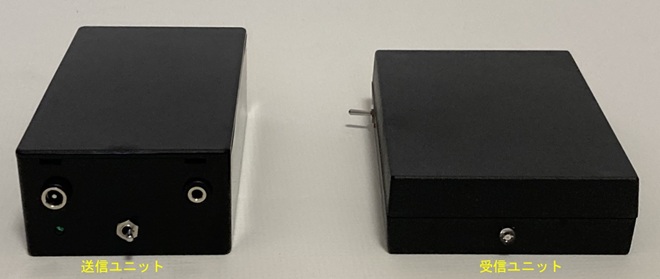

図8. 完成した送受信ユニット

通信実験

(1) 50cmの距離の通信テスト

完成した送受信ユニットを向かい合わせにして、レーザー光でもLEDのように問題なく変調の掛かった信号を受け、それを検波してスピーカーから音が鳴るかを確かめます。(図9)

図9. レーザー光を使った無線通信実験

受信ユニットは、送信ユニットから放射された変調の掛かった光をフォトダイオードで受けます。内部の回路で電流―電圧変換したのち、出力をAFアンプに接続して変調波を聞きます。

送受信間の距離は図9に示すように約50cmぐらいですが、LEDのときと比較して、レーザー光の方がものすごく大きな音がスピーカーから鳴ることを確認しました。フォトダイオードに大きな電流が流れていることが分かります。

1点気になったことがあります。それは、レーザー光のビームが鋭いため、レーザー光のスポット光をフォトダイオードのセンサー部に照射するのがたいへん難しいということです。スポット光がフォトダイオードの中心に当たらなければ、音は出ないということも分かりました。たいへんクリチカルです。まさにSHF通信でビームの鋭いパラボラアンテナを用いて行う二点間通信のようでした。

(2) 10mの距離の通信テスト

家の中で行える最大の通信距離は、我が家の場合10mぐらいです。送受信ユニットを家の端と端に設置して10mの距離の通信が可能かを確かめました。通信はできましたが、予想外にもAFアンプから発せられる音は蚊の鳴くようなレベルでした。

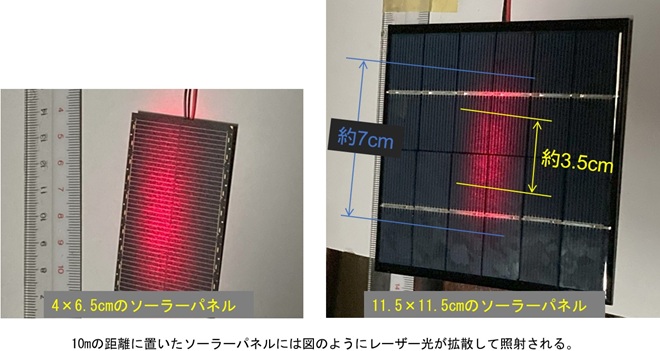

10mの距離ではレーザー光のスポット光が直径数センチメートルに広がり、フォトダイオードの直径2mmの受光部でその拡散した多くの光を拾うのは不可能なようです。通信距離が5m程度であればなんとかスピーカーからの音が聞こえました。

(3) レーザー光をソーラーパネルで受光すればどうなるか

10m先に照射したレーザー光が直径数センチメートルに広がるのであれば、その光をフォトダイオードのように点で拾うのではなく、ソーラーパネルのような面で拾えば広がった光を全部拾い集めることができ、十分なエネルギーを発電するのではないかとの推測で図11の実験を行ないました。

図10. 10m先に照射したレーザー光

これは、前編で行った実験の中で送信側の発光をLEDからレーザー光に変更したものです。受信側は前編で行ったようにそのままソーラーパネルで受光します。受信側はフォトダイオードで光を受けた時より、ソーラーパネルで受光した方がはるかに大きな音がスピーカーから鳴りました。

図11. 送信側からレーザー光で放射し、受信側ではソーラーパネルで受光する

もっと長い距離の通信実験を行うために日中屋外で実験を行いましたが、ソーラーパネルが太陽光を受け、それが原因で変調の掛かったレーザー光を検波することはできませんでした。そのため日が落ちるのを待って実験を行いました。

最初は10mの距離から徐々に距離を延ばし、100mまで距離を延ばしました。70mまで変調音を聞くことができましたが、さすがに100mの距離になると図10に示した11.5×11.5cmの大きなソーラーパネルでもAFアンプのスピーカーから音は出ませんでした。

これは100mの距離になるとレーザー光のスポットが50cm程度に大きく広がり、ソーラーパネルが発電するには十分な光量でないことが原因と思います。それでもその距離を70mに縮めたところソーラーパネルに照射されるスポット光はぼんやりとはしていますが、100mのときより幾分かレーザー光のスポットが強くなり、スピーカーから音が出ました。通信の成果としては70mまで通信できたと言えます。

図12. 屋外での通信実験の様子(送信側)

まとめ

レーザー光とフォトダイオードの組合せでは100m近くの通信距離を期待していましたが、意外にもレーザー光の拡散が大きく、またフォトダイオードの受光部分があまりにもレーザー光の拡散面積に比べて小さいため、十分な検波出力が得られなかったのは予想外でした。それでもソーラーパネルで受光することで70mまでならば実用になったのは成果でした。

再度のご注意

レーザーモジュールもフォトダイオードも大手通販で簡単に手に入り、レーザー光による実験もしやすくなりました。レーザー光を使って実験をされる際は、レーザー光の扱いには十分留意して実験を行うようにしてください。再三の反復になりますが、レーザー光は直接見ない、人や動物に照射しないなど、安全を怠らないようにお願いします。

<参考にした資料>

・浜松ホトエレクトロニクス

「技術資料 Siダイオード」

・株式会社日本レーザー (https://www.japanlaser.co.jp/)

「レーザークラス分類による安全基準: JIS C 6802」

・WENTAI TECHNOLOGY CORPORATION

「LM-101-A2レーザーモジュール仕様書」

HW Lab バックナンバー

- 第13回 LMC555を使った周波数切り替え式オーディオ・ジェネレーターの製作

- 第12回 レーザー光線を用いた光通信実験(改良編)

- 第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

- 第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

- 第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

- 第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

- 第7回 ハンドマイクがスタンドマイクに変身

- 第6回 EFHWアンテナの試作と実験

- 第5回 可視光線による通信実験(後編)

- 第4回 LEDを光源とする可視光線による通信実験(前編)

- 第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

- 第2回 DCラインフィルターの製作

- 第1回 コンパクト・マグネチック・ループ・アンテナの簡単製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)