HW Lab

第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

2025年9月16日掲載

実験の準備

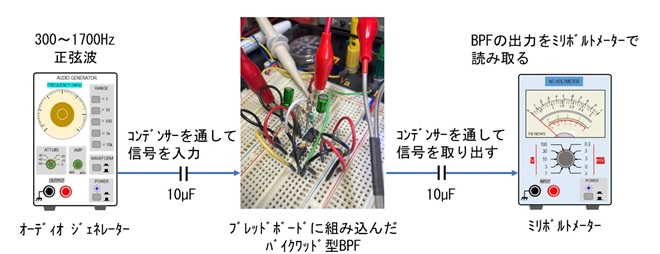

BPFの回路はブレッドボードに組み込み、まずは希望の特性を得ることができるかを確かめます。電源は、正負5V出力の電源を準備します。オーディオジェネレーターの出力は10µFのコンデンサーを介してBPFに入力します。出力にもDCをカットする意味で10µFのコンデンサーを介してミリボルトメーターで出力信号のレベルを読み取ります。

図4. 実験の準備

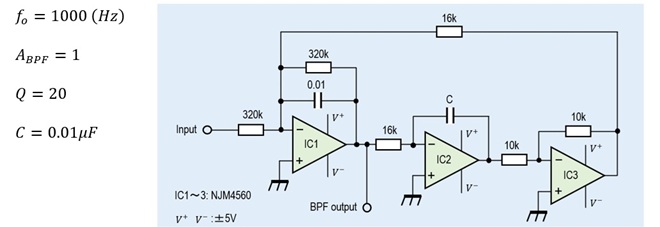

(1) 実験回路-1

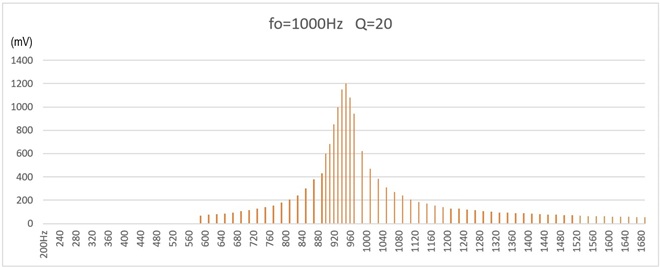

図5. f0=1000Hz Q=20の定数

図6. f0=1000Hz Q=20の特性図

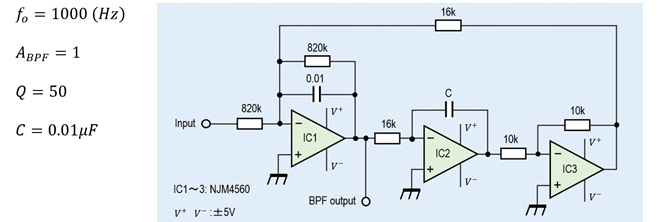

(2) 実験回路-2

図7. f0=1000Hz Q=50の定数

図8. f0=1000Hz Q=50の特性図

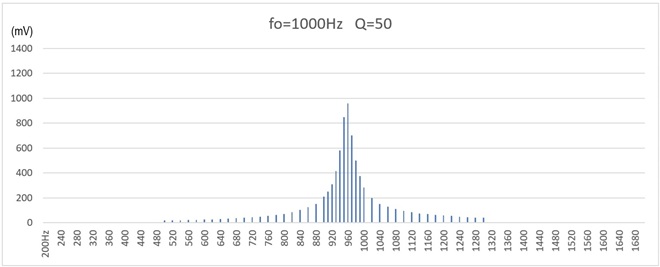

(3) 実験回路-3

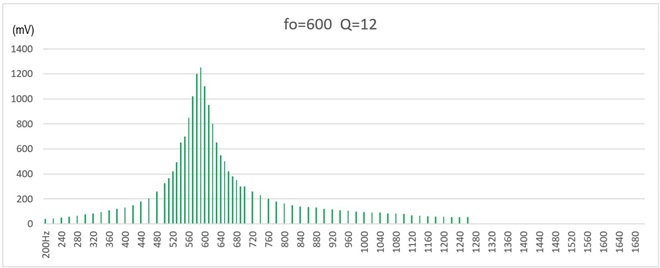

図9. f0=600Hz Q=12の定数

図10. f0=600Hz Q=12の特性図

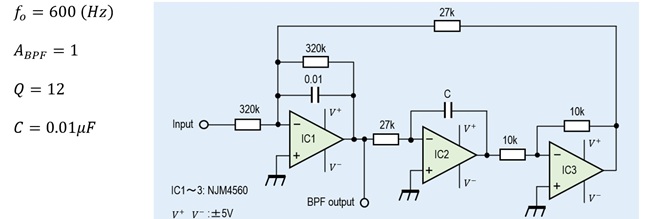

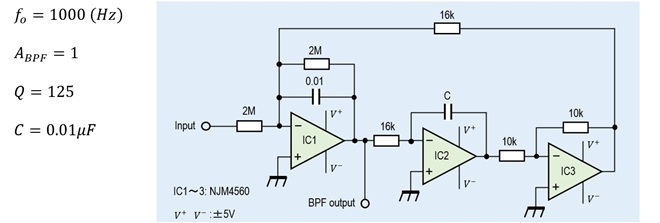

(4) 実験回路-4

図11. f0=1000Hz Q=125の定数

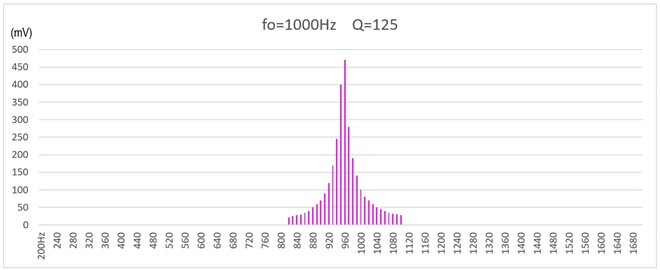

図12. f0=1000Hz Q=125の特性図

実験結果の検証

実験回路-4で行った結果を検証します。この回路では、通過帯域の中心周波数(f0)を1000Hz、Qを125として回路を組みました。その特性図が図12です。Qの値はR1とR4の定数の変化に応じて変動していることが分かります。R1、R4を大きくするとQの値も高くなり理論通りです。

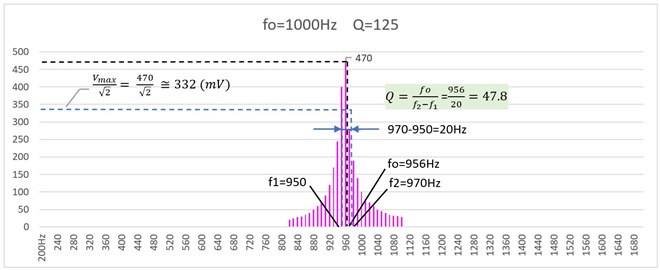

計算ではQを125と設定しましたが、図12で示した特性図から読み取れるQは図13に示したようにおよそ47.8です。大きな差が出ました。またピークの値の470mVから3dB低下したレベル約330mVの通過帯域幅はおよそ20Hzとなりました。帯域幅や周波数はグラフから読み取っているため誤差は大きいですが、帯域幅は結構狭いことは感じられます。

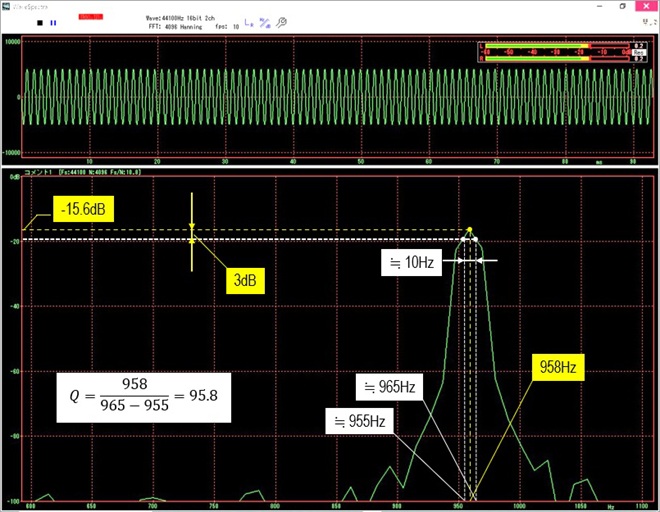

さらに図14は、同様の特性をパソコンアプリのWaveSpectraで観測したものです。ピークから3dB低下したポイントの通過帯幅はこれも目測に頼る部分は大いにありますが、約10Hzと出ています。これから計算するとQ値は95.8となり、計算値に近づきます。帯域幅が10Hzや20HzはCWのフィルターとしては狭すぎますが、次回その2では実証実験を行います。

図13. 実験で得た特性図よりQの値を求める

図14. WaveSpectraで観測した特性図(f0=1000Hz、Q=125)

通過信号の周波数(f0)は、図6と図10から分かるようにほぼ計算通りに設定できていることが分かります。今回のブレッドボードに組み込んだBPFでもそれなりの特性が得られています。次回その2では、今回行った実験回路を用い、改良しながらアクティブBPFを製作します。

参考にした資料

バンドパスフィルターの計算サイト

http://www.g-munu.t.u-tokyo.ac.jp/local_manual/bpf/bpf.html

CQ出版社 OPアンプ活用100の実践ノウハウ

産報 電子科学シリーズ52 アクティブフィルターの設計

HW Lab バックナンバー

- 第13回 LMC555を使った周波数切り替え式オーディオ・ジェネレーターの製作

- 第12回 レーザー光線を用いた光通信実験(改良編)

- 第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

- 第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

- 第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

- 第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

- 第7回 ハンドマイクがスタンドマイクに変身

- 第6回 EFHWアンテナの試作と実験

- 第5回 可視光線による通信実験(後編)

- 第4回 LEDを光源とする可視光線による通信実験(前編)

- 第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

- 第2回 DCラインフィルターの製作

- 第1回 コンパクト・マグネチック・ループ・アンテナの簡単製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)