HW Lab

第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

2025年10月15日掲載

製作の準備

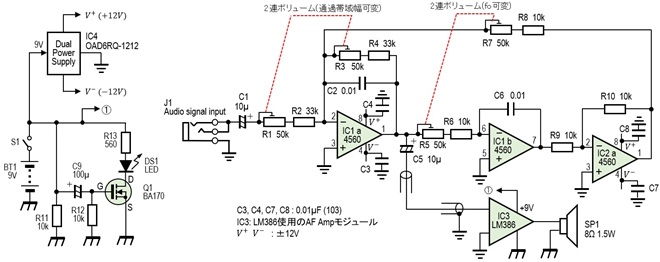

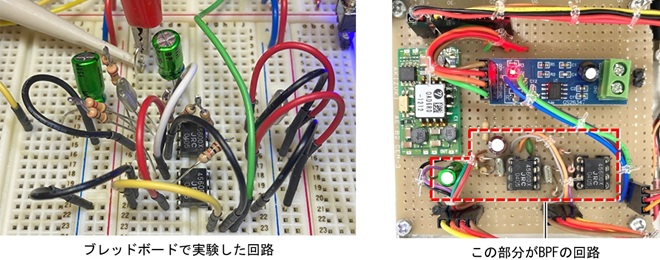

その1でバイクワッド型のアクティブBPFをブレッドボード上に組みました(図1左)。その実験回路を元にしてユニバーサルPCBに組み込んだものが図1右です。

図1. OPアンプを使ったBPFの実験と製作

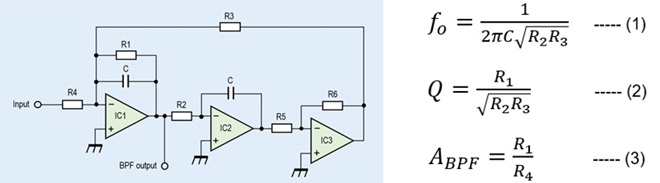

ブレッドボードに組み込んだ回路の特性を確認した結果は、その1で説明していますが多くの資料や文献で説明されているとおり、通過信号の周波数f0や通過帯域幅を示すQは、BPFの持つゲインとは独立して設定できることが分かりました。これらは、図2に示す式(1)~(3)からも確認できます。

図2. バイクワッドBPFの特性を決める各定数の公式

BPFの通過信号の周波数を変更するには上記(1)式より、R2あるいはR3の定数を変更することで可能です。R2、R3の定数を低くするとf0はアップします。また(2)式より帯域幅をしめすQもR2、R3を低くするとアップします。Qが高くなるということは、通過帯域幅が狭くなるということです。ここでR2、R3を一定の定数とし、R1を変化させるとf0に関係なくQだけが変わることを確認できます。

しかしながら、今回の製作では、図2で示す回路のR4とR1を2連ボリュームで同時に可変することでQを一定に保つように工夫しました。

全体の回路図と各部の製作手順

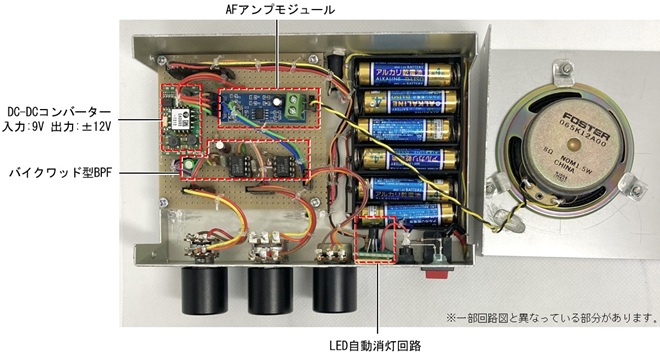

今回製作するアクティブBPFは小型の短波ラジオに接続することを目的としているため、できるだけ小型化を図り、かつ持ち運びもできるように乾電池仕様としています。そのため、内部には乾電池6本とスピーカーも組み込んでいます。

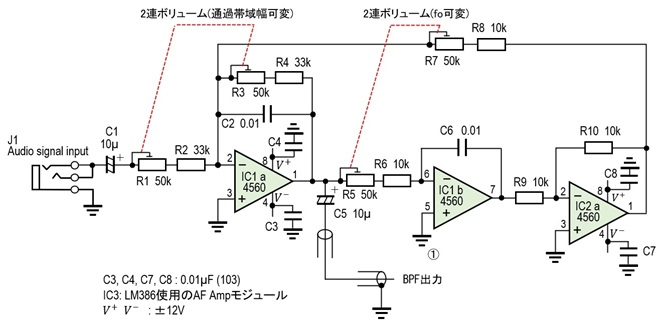

その1で実験した回路を見直し、実用的に変更した回路が図3です。OPアンプで構成するBPF回路のグラウンドとBT1のグラウンドは各々独立していますので、製作の際は注意が必要です。

図4. 製作したバイクワッド型アクティブBPFの内部

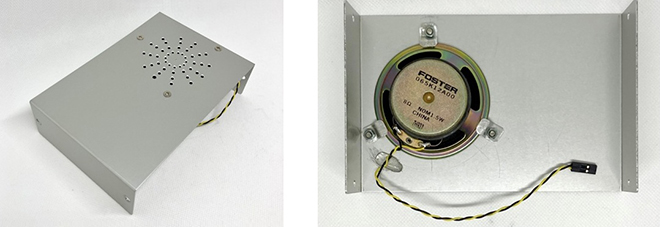

(1) ケース加工

150×100×40mmのアルミケース(タカチ製)を加工して基板やその他部品を組み込んでいます。上カバーには、スピーカーを取付けています。スピーカーはラジオの音をできるだけ歪まずに鳴らしたいことから大きな容量のものを選びました。

図5. 外観

図6. 上カバーの加工

(2) 電源回路

図3の全体回路図に示すIC4は9V入力、±12V出力のDC-DCコンバーターのモジュールです。単電源から正負両電源を作る回路は自作せず、安直にデュアルパワーサプライのICを使いました。BT1は単4乾電池6本を使い、これでIC4に入力する9Vを得ています。

図7. 9V入力、±12V出力のDC-DCコンバーターユニット(IC4)

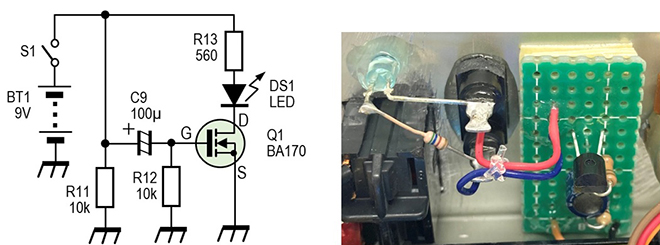

Q1(BA170)はNチャネルのMOSFETです。電源スイッチS1を入れると電源が入ったことを示すDS1(LED)が点灯しますが、2秒程度で消灯します。連続点灯では常に10mA程度の電流が流れることから、オンの後はLEDが自動的に消える回路とし、電流の抑制を図っています。C9の容量を増やすことで点灯時間が長くなります。

図8. 左: LED自動消灯回路 右: LED自動消灯回路をPCBに組み込んだところ

(3) バンドパスフィルター回路(BPF)

IC1、IC2で示す回路は、その1で示したバイクワッド型BPFです。R5とR7は50kΩの2連ボリュームを使っています。R5あるいはR7のいずれかを可変させることで通過信号の周波数を可変することができますが、大きく変化させたいことから2連ボリュームとしています。通過帯域幅を示すQは、R3で可変します。

(4) AFアンプ回路

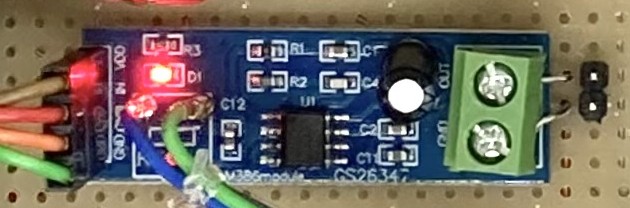

IC3はLM386を使ったAFアンプモジュールです。これも一から回路を組まずにモジュールを使い、製作時間の短縮を図っています。IC1の1番ピンから出力されるBPFの出力信号レベルはイヤホンを鳴らす程度ですので、後段にはこのAFアンプを接続し、スピーカーをドライブしています。Qを可変するとBPF全体の利得も変わることから、このAFアンプで出力レベルを調整することができます。

図10. LM386使用のAFアンプモジュール

次ページは「製作したBPFの特性」

HW Lab バックナンバー

- 第13回 LMC555を使った周波数切り替え式オーディオ・ジェネレーターの製作

- 第12回 レーザー光線を用いた光通信実験(改良編)

- 第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

- 第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

- 第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

- 第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

- 第7回 ハンドマイクがスタンドマイクに変身

- 第6回 EFHWアンテナの試作と実験

- 第5回 可視光線による通信実験(後編)

- 第4回 LEDを光源とする可視光線による通信実験(前編)

- 第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

- 第2回 DCラインフィルターの製作

- 第1回 コンパクト・マグネチック・ループ・アンテナの簡単製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)