2014年11月号

連載記事

アイコム50年史

JA3FMP櫻井紀佳

第2回 変革著しい1970年代

■ デジタルシンセサイザー

ICができあがるまでに時間があり、その間にこのICを使った特徴ある回路の検討をしていました。通信に使うPLLはレファレンスが10kHz程度となり周波数ステップが10kHzではSSBのチューニングには使えません。レファレンスを下げて100Hzぐらいにすると、VCOの出力スペクトラムのピュリティが悪化してノイズだらけになって使えません。そこで考えたのが10kHzまではデジタル信号をD/A変換して水晶発振器の周波数をVXOとして10kHz分動かし、10kHzになればPLLのステップを1つあげてD/A出力をゼロにする方法でした。この方法は、今回のICの開発を依頼する以前から考えていたので、ICの開発に盛り込むことができました。なお、この方法は特許出願して登録されました。その後、多くのメーカーがまねをしてきたのですが、世の中の技術の発展のため、それらメーカーに対して当社は強力な特許の権利主張は行いませんでした。多くのメーカーがこの特許の恩恵を受けたはずです。

周波数シンセサイザーの特許公報と構成図

■ チューニングダイヤル

PLLによるシンセサイザーの検討と同時に、周波数のチューニングの方法も検討していました。社長と二人で車に乗りこんでダイヤルの使い勝手を色々と調べました。最初は周波数のアップとダウンのボタンでチューニングする方法や、可変抵抗器VRの中点をゼロにして左回りと右回りにバネをつけ右が周波数アップ、左が周波数ダウンで強くひねると周波数が早く変わるような回路も実験しました。実はこの方法は特許出願して登録になり、その後ビデオデッキの編集用に多く使われましたが、当時は大手メーカーに特許侵害だとクレームをつけることに躊躇して特許係争にしませんでした。チューニングの方法は色々試行してみたところ、通信機の周波数同調には変化量と周波数が比例していないと使いにくいことが分かりました。その結果が現在も使われているダイヤルの方法です。

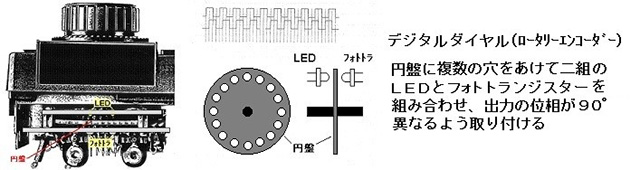

このデジタルダイヤルは、単にダイヤルの回転でパルスを取り出すことはもとより、ダイヤルが右回転したか、左回転したかの情報も必要です。検討の結果、ダイヤルの回転で2つの異なったパルスを発生させ、それぞれのパルスの位相を90°ずらせば可能なことが分かりましたが、このパルスを取り出す素子として電磁的なものと光学的なものが考えられ、LEDとフォトトランジスターによる光学的な方法で進めることにしました。

当時は発光側と受光側を1つに組み合わせたフォトカプラーなど部品として世の中になく、自社で作ることにしました。ところがLEDもフォトトランジスターもバラツキが大きく、無選別で取り付けては歩留まりが悪いため、LEDもフォトトランジスターも内職で5段階に分類してその組み合わせでダイヤルを作りました。

2組のLEDとフォトトランジスターの間にスリットの入った円盤を挿入し、ダイヤルを回すことでそれぞれのフォトトランジスタから出力されるパルスが90°の位相がつくようにスリットを多数配置します。ただし、これを一体として作った場合、耐久性が心配になってきます。このため、アクティブなアマチュア無線家を想定して10万回のテストをすることにしました。モーターで一日中回し放しにして数日試験しました。後で分かったのですが、ダイヤルとして完成した部品を販売しているメーカーでは、15,000回以上の耐久性があれば部品として耐えられると判断していたようです。

実はもう一つの心配事がありました。LEDは発光時間に従って発光出力が落ちてきますが、何年か後にこのダイヤル不良のクレームで一斉に返品されたらどうしようかと悩みました。しかし幸いにもそのようなことは起きませんでした。

■ IC-221とIC-232

CMOSのPLL IC(SC3062)が完成し、これを使って設計した機種がIC-221とIC-232です。周波数ステップが100Hzであるため、信号を聞くとピ・ポ・パというような飛んだ音になります。最初はユーザーがこの方法を受け入れてくれるのか少し心配でしたが、特に大きなクレームもなく世界中で好評でしたので安心しました。その頃のプリント基板は片面だけのものがほとんどで、スルーホールの両面基板は高価であったため、基板の両面にプリントパターンは印刷するもののスルーホールはなしとし、スルーホールの代わりに両面のプリントパターンを繋ぐ専用のステンレスのピンを採用しました。ただ、新しいもの好きの悪い面が出て、このピンは時間が経つとハンダ割れを生じて接続不良になってしまいました。これは時間が経たないと分からなかったため、発売後しばらくすると不良の山となり、この頃のユーザーにはご迷惑をおかけしました。しかし不良率は高くても注文は減らず、機器としては好評でした。

■ HF帯のたすき掛け運用 IC-710

デジタルVFOを搭載したHF機IC-710もユーザーに受け入れられ、表示もダイヤルもシンセサイザーもデジタルの時代になってきました。2VFO仕様のためVFO AとBでたすき掛けができることから、RA-TB(受信がVFO A、送信がVFO B)、それにRB-TA(受信がVFO B、送信がVFO A)とフロントパネルに表示しました。その後、コリンズの無線機が同じ表示を取り入れてくれ、たいへん嬉しかったことを覚えています。

■ コリンズ氏の教え

このデジタルVFOの前はアナログVFOが一般的でした。アナログのVFOではコリンズのPTO(Permeability Tuned Oscillator)が有名で、安定度も周波数直線性も抜群でした。アイコムもまねをしてVFOを作ったのですが中々思うように行かない状況にありました。このような時にアメリカに出張した社長がコリンズさんに会う機会があり、コリンズさんに色々教えて頂いた中で、PTOは将来まねをすべきではないと言われたようです。理由は、このPTOのコイルを巻ける職人はほとんどおばちゃん一人だけだというのです。要は匠の技ではなく技術の確立ができないといけないということでした。アイコムのデジタルVFOを作った元は、実はここにあるのです。

コリンズ氏と井上社長(当時)

■ ハワイ旅行

当初、会社の福利厚生として2、3泊で国内旅行していましたが、初めて香港、マカオへ海外旅行に行ったのをきっかけに、社員全員でハワイ旅行に行くことになりました。4泊6日の日程でほぼ1週間会社を休業することになるため、取引先の理解が得られるか心配でしたが、なんとか理解も得られ取引先も巻き込んだ社員全員のハワイ旅行になりました。社員の士気も上がり、またリクルートの面でも効果があったと思います。大阪証券取引所に上場するまで合計6回、社員旅行でハワイに行くことができました。

■ 海外進出

無線機の評判が海外まで届くようになり、海外からの引き合いも増えてきました。海外からの引き合いに応じるために、社長夫妻が何回も海外出張して対応してきましたが、1976年末にドイツデュッセルドルフに販売拠点アイコムヨーロッパを設立することになりました。日本から数名と現地人によって、海外で初めての販売やサポートを行いました。その頃、輸出貢献企業として通産省から表彰されたこともありました。

■ マイコンの登場

1970年代の初め、有名なインテルが4ビットマイコンを開発し、8ビットのマイコンにも発展してマイコンブームとなってきました。ボードマイコンが流行し、中でもNECのマイコントレーニングキットTK-80が有名で、これを使って1977年のJAIAフェアで無線機のリモートコントロールのデモを行いました。CMOS ICを使った無線機は最初からリモコンができる構成にしていたのです。この時始まったリモコンインターフェースの仕様はCI-I(シー・アイ・ワン)だったのです。現在の仕様はCI-V (シー・アイ・ファイブ)で留まっていますが、元はここから始まりました。なおCIはComputer Interfaceの意味で使っています。

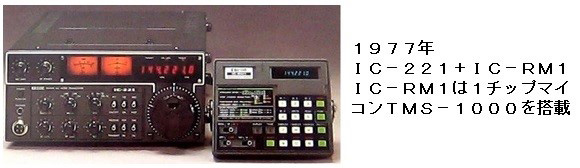

無線機とマイコンは別物だと思っていましたが、TIがワンチップマイコンTMS-1000シリーズを開発し、丸文(株)より紹介されました。これを使ってリモコンを作ることになり、当時はソフトの制作を社外に委託してIC-RM1を作りました。

IC-RM1に使ったTMS-1000シリーズは表示ドライバーも内蔵されていて、IC-RM1の蛍光表示管をダイナミックドライブしました。最初に無線機にマイコンを使ったのだ、と宣伝しその効果もありました。このマイコンの型名のとおり最大の命令数は1,000個で今から考えると極端に少ないのですが、表示も同時に行うため、使用した命令の総数を表示桁数で割ってその場所に表示桁の切替命令を入れてタイミングを取るのです。もし途中に割り込み命令が入れば表示のタイミングがずれてちらつくことになります。今までソフトのことを知らなかったので、ソフトでこのようなことができるのかと当時は良い勉強になりました。

このIC-RM1が最初のマイコン搭載機になりましたが、次回からいよいよマイコン競争に突入して行きます。