2014年11月号

連載記事

ディジタルを楽しもう

JH1NRR 辻岡哲夫

(JL3YMC 構成員)

第7回 簡易電界強度計を作る 2

1. PICを使った簡易電界強度計

今回は、電界強度を測定できるようにPICを使って周辺回路を製作します。ディジタルの良いところを活用して、瞬時値に加えて、最大値と平均値を表示できるようにします。PICに内臓されているA/Dコンバータはリニアスケールですが、内部演算で、対数スケールにしてからLED表示させるようにします。検波ダイオードのI-V特性と、電池駆動に適したPICについても考えてみます。

2. 検波用ダイオードのI-V特性

先月号で、検波用ダイオード1SS106の入手性が悪くなったために代替品をいくつか紹介しました。今月号では、まず、紹介したダイオードのI-V特性を測定して、実験的に性能比較をしてみたいと思います。手元にある検波用ダイオードとその特徴を下記に示します。比較のため、スイッチング用ダイオードについても、端子間容量(CT)が小さいという条件のもとで主流品をいくつかピックアップしました。検波用ダイオードの特徴は、順方向電圧降下(VF)が低いことです。これが感度性能に最も関係します。また、高周波用のためにはCTが小さいことも重要です。順方向電流(IF)が大きい整流ダイオードではCTが大きくなりますので、「高周波用」→「CTが小さい」→「小信号用ダイオード」となり、IFが小さい小信号用のショットキーバリアダイオードやゲルマニウムダイオードから、検波用ダイオードを選ぶことになります。

-

検波用ダイオード

- 1SS106: VF<0.3V @ 1mA、端子間容量 CT=1.5pF(max)、入手困難

- RB751S-40: VF=0.33V @ 1mA、端子間容量 CT=3.9pF(typ)、チップ部品

- 1N60 (SBD: ショットキーバリアダイオード): VF=0.5V(max)、CT=2pF(max)

- 1N60 (Ge: ゲルマニウムダイオード): VF=約0.2V、CT=1pF、熱や光の影響を受けやすい スイッチング用ダイオード

- 1S2076A: VF=0.6V @ 1mA 25℃、端子間容量 CT=1.7pF(typ)/3pF(max)、1S1588の後継

- 1SS270A: VF=0.6V @ 1mA、端子間容量 CT=1.5pF(typ)/3pF(max)、豆型の形状、@約4円、1S1588/1S2076Aの後継

- 1N4148: VF=0.63V @ 1mA 25℃、端子間容量 CT=4pF(max)、@約1円、1S1588/1S2076Aの後継

左上から、1N4148、1S2076A、1SS270A、RB751S-40、1N60(SDM)、1N60(Ge)です。

まず、市販のテスタで順方向電圧降下(VF)を測定してみます。最近の高性能テスタにはダイオードのVFを測定できる機能が備わっています。テスタのダイヤルをダイオードの回路記号が書かれているところに合わせて測定してみましょう。下の写真は、1SS106のVFをテスタで測っているところです。VF=0.1761Vと表示されました。写真のテスタ(HIOKIハイテスタ 3801-50)の取扱説明書には「1mAの順方向電流(IF)を流してVFを測定する」と書かれてありました。実際にIFを測定すると0.991mAの電流が流れていました。参考までにほかのテスタについても調べると、sanwa PC520MのVF測定では0.606mA、FLUKE 87 IVでは0.795mAが流れていました。

ダイオードの電圧降下を測定しているところです。

10cm程度のみの虫クリップコードをいくつか作っておくと重宝します。

ダイオードのI-V特性の測定について考えます。市販のテスタによる測定では、IF=1mA付近だけの電圧降下を測定しましたが、ここでは、IFを約0.25μAから10数mAまで変化させながらVFの変化を調べたいと思います。そのために、下図のような回路を製作しました。IFを変化させるためのボリューム(可変抵抗器)と過電流防止用の300Ωの直列回路を介して、電池と測定対象(DUT)のダイオードを接続しているだけの簡単なものです。ダイオードに流れる電流IFと端子間電圧VFを測定するために、2台のテスタも接続します。電流調節がしやすいように、10kΩと100kΩの2個のAカーブ特性のボリュームを直列接続して使っています。20MΩのボリュームは入手性が悪いため、IF<40μA以下の領域では固定抵抗R2の値を切り替えて測定しました。

ダイオードのI-V特性を測定するための実験回路です。

ダイオードのIFとVFの関係は、下の式で近似することができます。この式を見ると明らかですが、おおむね「IF ≒ K3 ^ VF」の関係になっています。Y=a×b^Xのカーブは片対数グラフで直線になります(参考:Y=a×X^bのカーブは両対数グラフで直線になります)ので、IFについては、0.1mA、0.2mA、0.5mA、1mA‥‥のように、指数的に値を変化させて測定する必要があります。

今回の測定では、個体差によるバラツキを見るため、1品番につき2本のダイオードを標本サンプルとして選び、I-V特性を測りました。下図に結果を示します。縦軸はIF、横軸はVFです。なお、1N4148については1S2076Aと測定結果がほぼ同じでしたので掲載を割愛します。

VFが低いと検波感度が良くなることを思い出すと、グラフ中のカーブについては、できるだけ左側にあることが望ましいといえます。結果の特性については大きく三つのグループに分けることができ、それぞれというのは、最も左側にカーブがあるショットキーバリアダイオード群(1SS106、RB751S-40、1N60(SBD))と、中央のVF=0.6Vから0.7V付近にカーブがあるシリコンダイオード群(1S2076A、1SS270A)と、立ち上がりのVFの値は低いもののIFの増加に伴いVFが1V以上にまで増加してしまうゲルマニウムダイオード1N60(Ge)です。図の全体を見ると、1SS106の特性は素晴らしく、これまで重宝されてきた理由がよく理解できます。RB751S-40が2番目に良い性能を呈しています。

次に、片対数グラフでI-V特性を描画しなおします。結果を下図に示します。縦軸はIF、横軸はVFです。先ほどの両リニアのグラフでは判別が付きにくかったIFが0.01mA以下の領域の特性を見ると、1SS106と1N60はVF<0.2Vの良い特性を示しています。RB751S-40や1N60(SBD)も悪くはないのですが、やや及ばない感じです。一方、スイッチング用ダイオード(1SS270A、1S2076A)の特性は方対数グラフ上できれいな直線となっていて、近似式の通りの特性を示していることがわかります。また、品番や個体による差はほとんどありませんでした。強いて言えば、1SS270Aと比べて1S2076Aや1N4148の方がIF<0.1mAの領域でVFが0.03Vほど低くなっています。特に、1N4148は価格が安いことに加えてIF(max)=200mA、逆耐圧100Vの特性を有し、1SS270Aや1S2076AのIF(max)=150mA、逆耐圧60Vと比して大きな優位性があります。1S1588の後継といわれている理由が理解できました。

今回の測定結果を見て改めて感じましたが、1SS106の生産終了が惜しまれてなりません。流通在庫を見つけたら確保しておいた方が良いでしょう。職場には200本ほどのストックがあって少しずつ使っていますが、後継品・改良品の登場を待っているところです。

3. 電池駆動に適したPICの選択

簡易電界強度計は小型・軽量であることが望ましいので、単4電池2本で駆動できる仕様にします。低電圧となりますが、今回の場合、電圧の制約に関係する部品は、MCU(Micro Controller Unit)であるPICだけです。乾電池の終止電圧は0.9Vですので、1.8V以上で動作するPICを選びます。ニッケル水素充電電池の使用が前提ならば、終止電圧は1.1V程度と考えられますので、2.2V以上で動作するPICを選ぶことになります。単価や消費電流も重要な要素です。また、アマチュア無線の用途ですので、個人が日本橋や秋葉原で買うことができるなど、部品の入手が容易であることも大切です。

下の表は、電池駆動に適したPICの選択について整理したものです。PIC18LF2550(メモリキーヤで使用した4.2-5.5Vで動作するPIC18F2550の低電圧版)、PIC18F14K50、PIC24FJ64GA、PIC32MX250F128Bをピックアップしました。表には示していませんが、PIC18LF2550/2553以外はUSBインタフェースを備えています。それぞれに特徴があるのですが、特に注目すべき部分を赤字にしています。PIC18LF2553/4553はPICで唯一12ビットのA/Dコンバータを備えています。これまでに、10以上の製作で使ったことがありますが、ディジタル・アナログ混載ICの限界のためか、LSB側の2ビットはノイジーであり、100サンプル平均などのローパスフィルタ処理を行ってようやく使用できる精度のレベルになります。低雑音化・高精度化のためには、SPIやI2Cで接続できる外付けのADCチップ(例えば、デルタシグマADCのICなど)を採用した方が無難でしょう。続いて、PIC18F14K50ですが、このPICは何といっても安価であり、クロックを20MHz以下に落とせば1.8Vでも動作可能であるため、乾電池駆動にも対応できます。PIC32MX250は、メモリ容量が大きく、また、32ビットMCU(注:Fレジスタのビット幅で表現)ですので、非常に高性能ですが、2.3V以上でなければ動作しない点が惜しいです。16ビットMCUのPIC24FJ64GAは、スリープ時の消費電流が非常に小さいことが特徴です。PIC32MXの登場によって16ビットPICの位置づけが中途半端に見られがちですが、スリープ時の低消費電流が重要視されるところでは、依然、有力な選択候補となります。これらの比較の結果、今回はプログラムサイズが小さいので、PIC18F14K50を選択し、使用することにします。

4. 回路と製作

簡易電解強度計の回路図を下図に示します。先月号の検波回路を、オペアンプによる増幅回路を経由してPICのA/Dコンバータ入力に接続しただけの単純な回路です。検波回路におけるダイオードはRB751S-40を使いました。実際に製作してみたところ、感度については1SS106と比して劣化が少なく、問題はなさそうです。2.2kΩのR15と1S2076A×2本で構成される回路はリミッターであり、電源電圧の範囲(0Vから電池の電圧)を外れるとクリップするように動作します(PICやTTLの入力部にも同等の回路が保護回路として入っています)。このほか、操作用のスイッチ×3個を備えています。検波回路の出力電圧をA/D変換後、PICの内部で対数計算を行い、その結果を10個のLEDで構成されるバーメータに表示します。

オペアンプについては、入出力フルスイング(レールtoレール)の単電源用オペアンプであるNJU7043Dを使いました。このオペアンプは1.8V~5.5Vの低電圧で動作し、CMOSのためオフセット電流が極めて小さく、市販の携帯用オーディオプレーヤなどにも採用されています(例えば、トランジスタ技術2007年4月号 p.110参照)。40mAの負荷電流を流せるので、アクティブGND(擬似GND)のバッファとしても適しています。

今回は、検波回路の小信号を増幅します。入出力フルスイングのオペアンプとはいえ、GND付近は使えませんので、アクティブGNDを設けて、その電位を動作点とします。単に抵抗で分圧したGNDは仮想GND(Virtual Ground)、オペアンプでバッファしたGNDはアクティブGND(Active Ground)または擬似GND(Pseudo Ground)と表記されます。広義の意味で、どちらも仮想GNDと呼ばれることもあります。回路図中の左下のU3のNJM7043Dで基準電位を作っています。検波回路の出力は正電圧であり負電圧になることがない脈流ですので、50%電位ではなく、R17とR18を使って10:1で分圧してアクティブGNDの電位としています。検波回路出力はオペアンプによって2系統で増幅され、1系統目はボルテージフォロワによる1倍の増幅率のアンプであり、2系統目は256倍の増幅率のプリアンプとなっています。いずれも高インピーダンス入力で検波信号を受けています。このようにバッファを通す理由は、検波回路のようにインピーダンスの高い信号を直接PICに接続すると、PICのアナログ入力端子のバイアス電流の影響が大きく、その影響を受けないようにアイソレートするためです。1倍アンプの出力はPICのAN10に、256倍アンプの出力はAN11に、更に、アクティブGNDの電位をAN3に入力しています。PICはリアルGNDを基準としてAN10、AN11、AN3の3入力の電位をA/D変換したあと、内部計算で、AN10からAN3のA/D変換値を差し引くことで、アクティブGNDのキャンセルを行います。また、理論的には、無入力時の256倍アンプの出力は0Vですが、実際には、直流電圧オフセットの影響を受けて0.5V程度の電圧が出力されてしまいます。通常は、補償回路を外付けしてオフセットをキャンセルするのですが、今回はゼロ調整スイッチを付けて、オフセットのキャンセルも内部計算で行うようにします。このため、回路はかなりシンプルになっています。ディジタルならではのメリットになります。

スイッチ部ですが、SW1とSW2の信号についてはPGCとPGDの兼用端子に入力しています。7月号の第4章で説明しましたが、PGC端子とPGD端子はプルアップで使用できませんので、プルダウンでスイッチ回路を構成しています。その理由は、PIC kit 3の内部で4.7kΩでプルダウンされているためで、回路側でプルアップすると分圧されてしまうからです。注意して下さい。

R19~R22の抵抗器は精度の高い金属被膜抵抗を使って下さい。テスタで抵抗値を測って選別しても構いません。R22を並列接続すると、プリアンプの増幅率は約512倍になります。高感度重視の場合は、カスタマイズすると良いでしょう。

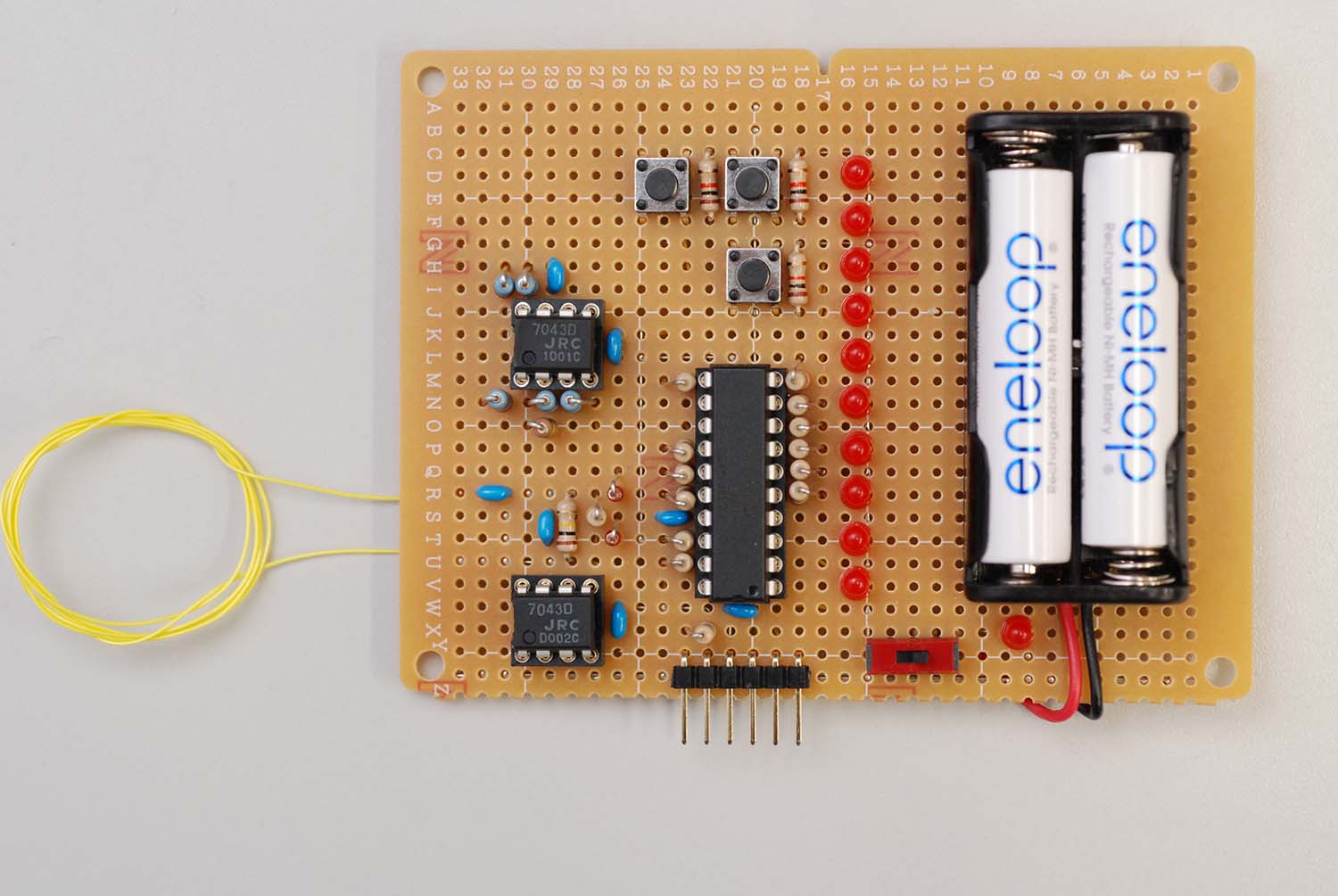

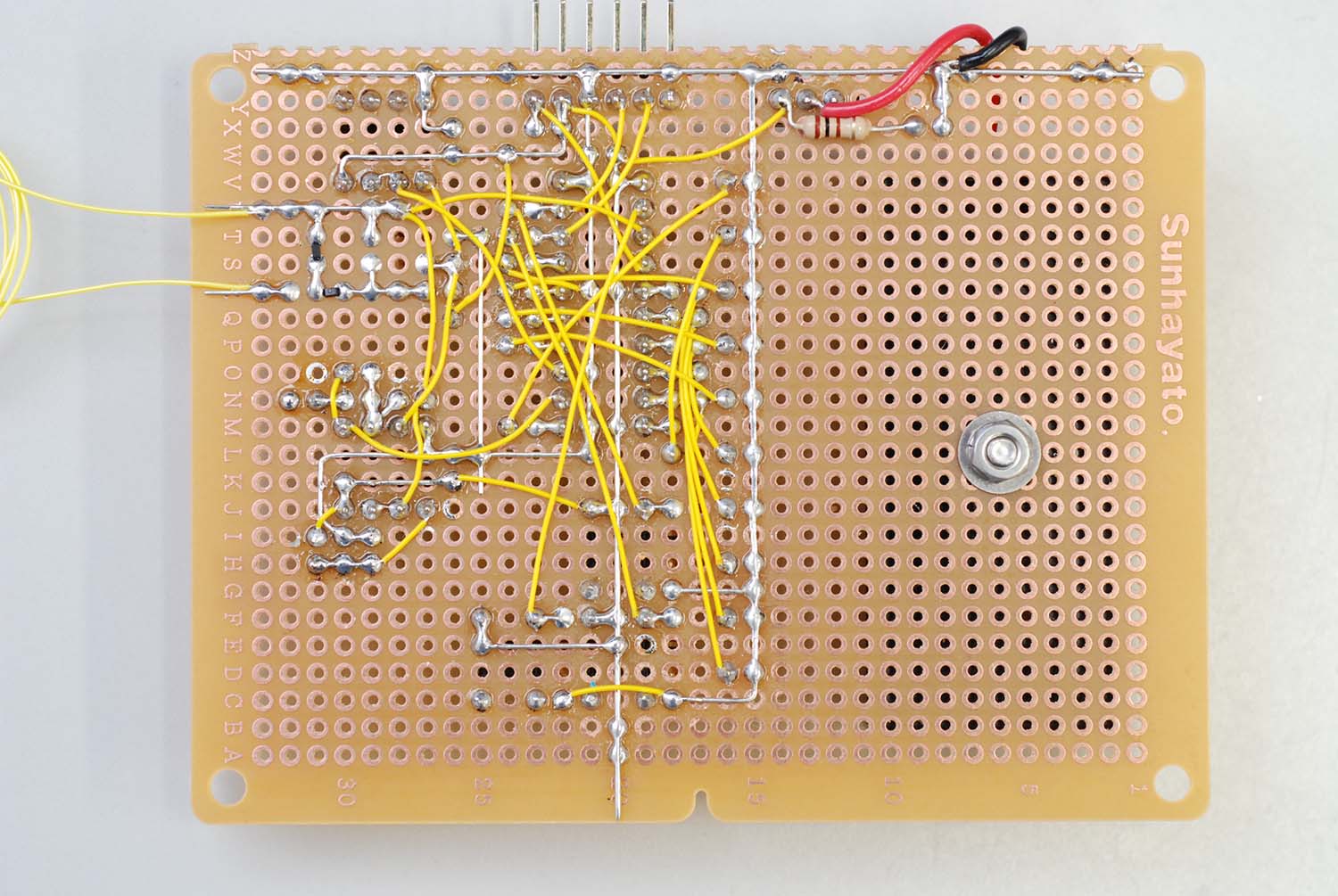

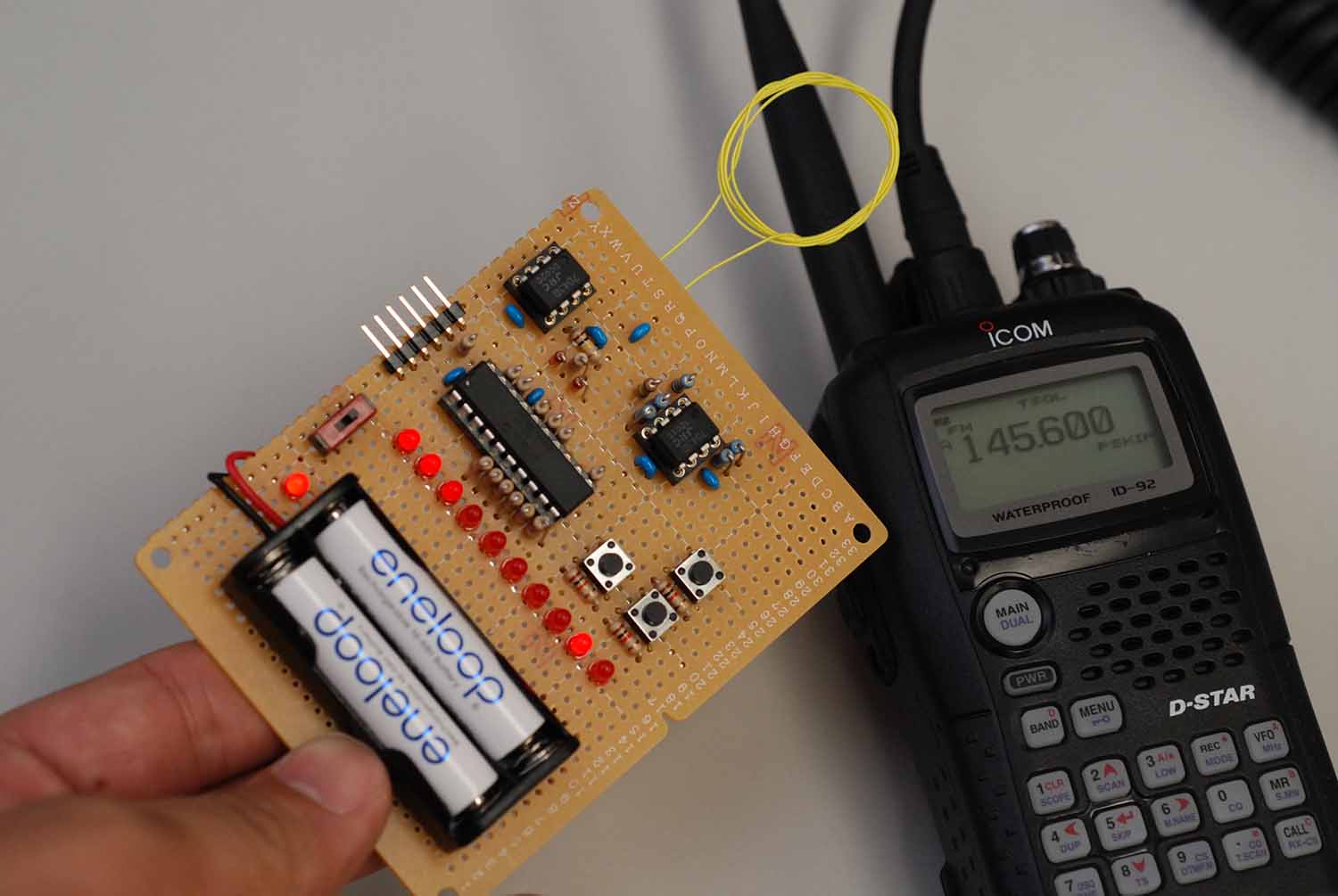

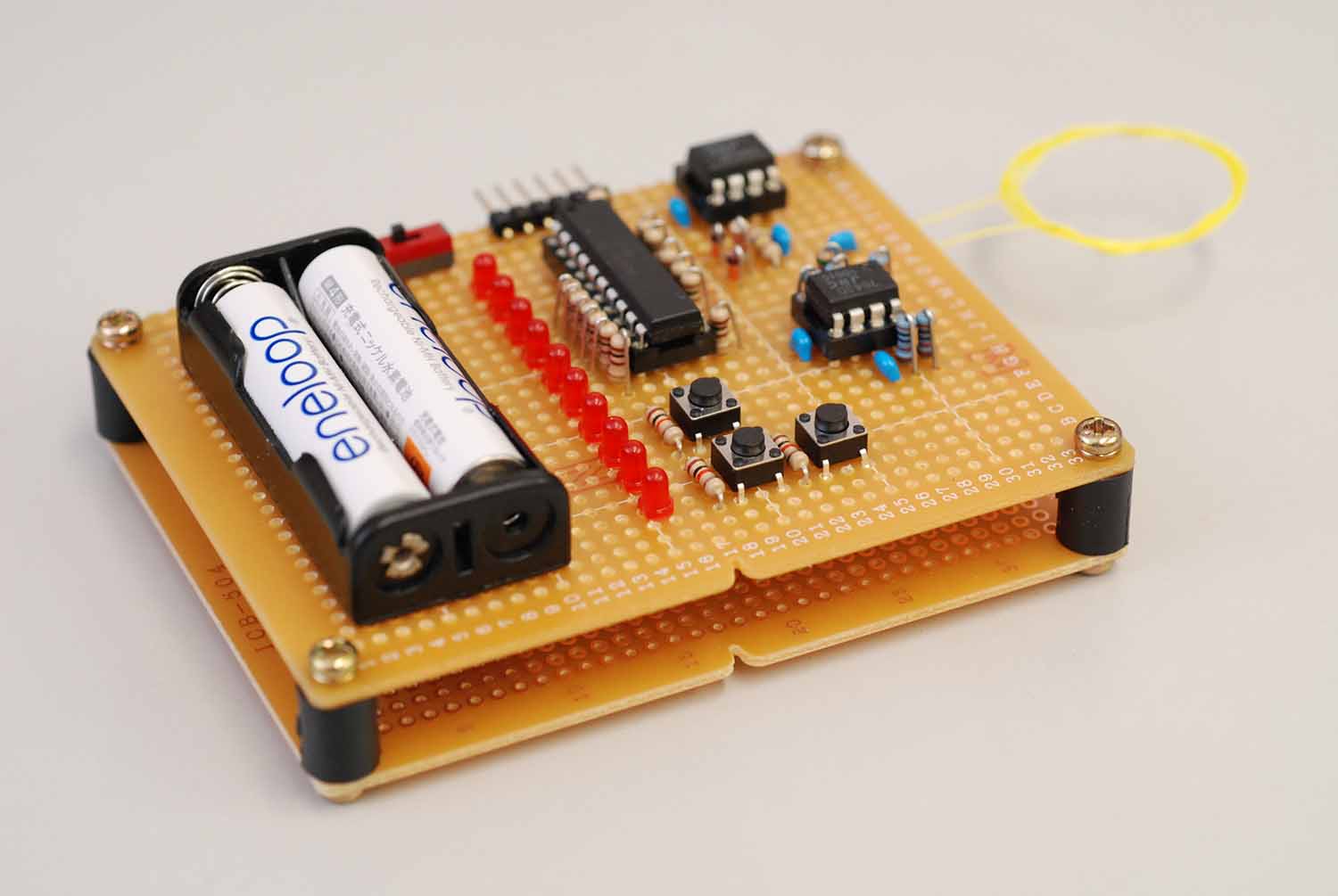

それでは、回路を製作します。今回は、ケースに収容せずに、プリント基板の状態で使用することとしました。写真のように紙フェノール基板のICB-502を使って製作しましたが、むき出しの状態で使用する場合は強度が心配です。高価ですが、ガラスエポキシ基板のICB-502H(約2,000円、写真のサイズに3分割できる)などを使った方が良かったかも知れません。ICB-502Hは全てのランドがはんだメッキされていて経年劣化で未使用ランドが錆びることがないので、後日、回路修正や回路追加が必要になった場合であっても、はんだがのりにくくなることはありません。

プリント基板の表面です。電池ボックスなどもネジ留めしています。

プリント基板の裏面です。第1回~第2回で紹介した方法ではんだ付けしています。

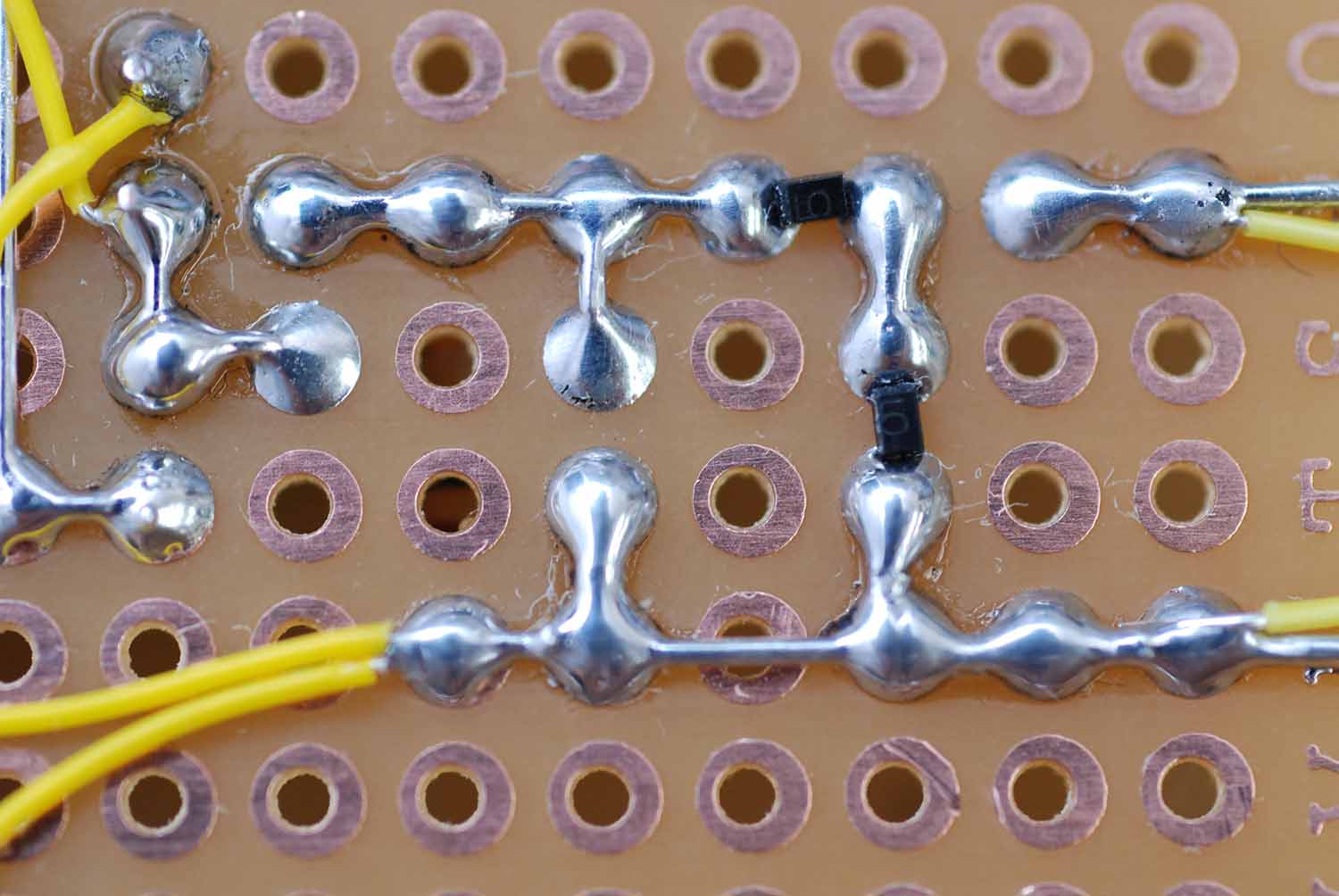

検波用ダイオードのRB751S-40はチップ部品ですが、たまたま1608サイズ(1.6mm×0.8mm)でしたので、写真のように、ユニバーサル基板のランドとランドの間にはんだ付けしました。少し大きめですが、2010サイズ(2.0mm×1.0mm)のチップ部品も同様にはんだ付けできます。これ以外のサイズのチップ部品や3端子以上のチップ部品については、シール基板にはんだ付けしてから使用します。

チップ部品のはんだ付け手順は、(1)片側のランドにはんだを盛っておく、(2)部品をピンセットや指の爪で抑えながら、盛っておいたはんだを溶かして片側の足をはんだ付けする、(3)反対側の足を素早くはんだ付けする、となります。ダイオードには極性があります。あらかじめどちらがアノードなのかテスタを使って調べることを忘れないで下さい。必須ではありませんが、15倍程度のルーペ(カメラ量販店などで売られています)があると大変便利です。筆者はエツミ E-203(約1,000円)を愛用しています。色消しや歪補正している高性能品もありますので、プリント基板持参で店舗に行って比較しながら、使いやすく見やすいルーペをご検討下さい。究極は実体顕微鏡なのですが。。

チップ部品のはんだ付けについては練習あるのみです。

エレガントに仕上げることを意識することと、やり直す手間を惜しまないことがポイントです。

慣れてくると、ランド間に配置するパスコンについては、全てチップ部品で実装したくなりますよ。

5. 最大値と平均値を測定する

電界強度は時々刻々と変化します。その要因について考えてみましょう。第1の要因として、変調があります。アナログのFMやPM、ディジタルのFSKやPSKは振幅一定の変調と教えられていますが、実際にはルートナイキスト特性の送信フィルタを通して帯域制限してから送信しますので、シンボルの区切りでゼロクロスすることがあり、実は振幅は一定ではありません。特例は、CPFSKやD-StarのGMSKなどの少数で、送信フィルタを介したあともおおむね振幅は一定です。アマチュア無線でおなじみのCW(OOK)、AM、SSBは、送信信号に応じて振幅が変化し、送信後、空間の電界強度も変化します。これらは非常に速い速度の変化であることが特徴です。第2の要因は、間欠送信です。先月号で紹介しましたが、パケット通信では、必要な時だけ電波を送信しています。第3の要因は、外乱です。フェージング(複数の経路を経た電波が受信点で干渉すること)、シャドウイング(障害物によって電波の経路が遮られること)によって、受信信号強度(RSSI)が変化することは有名ですね。

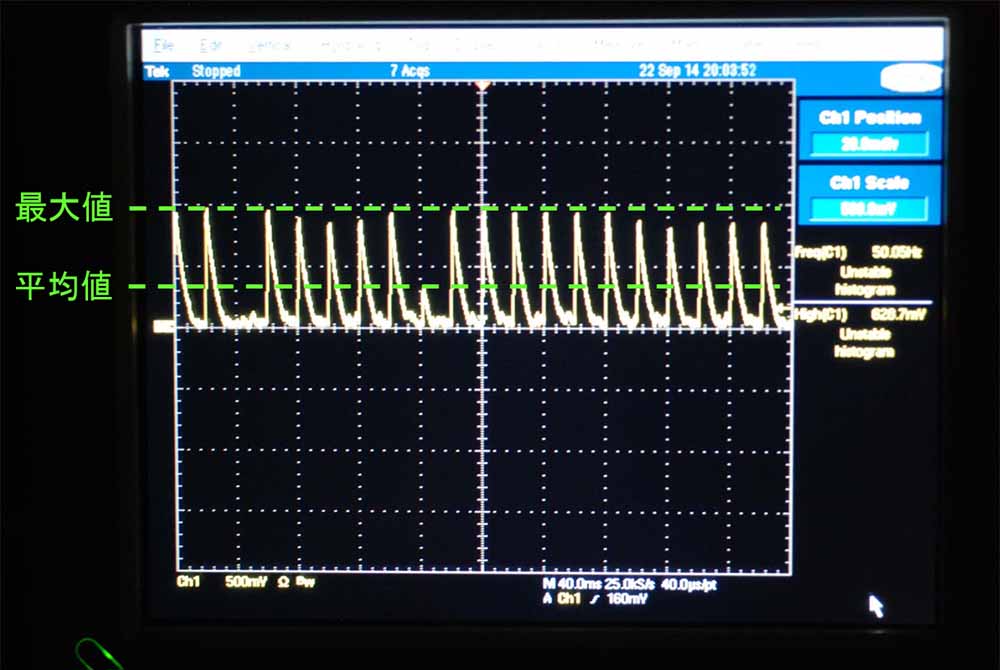

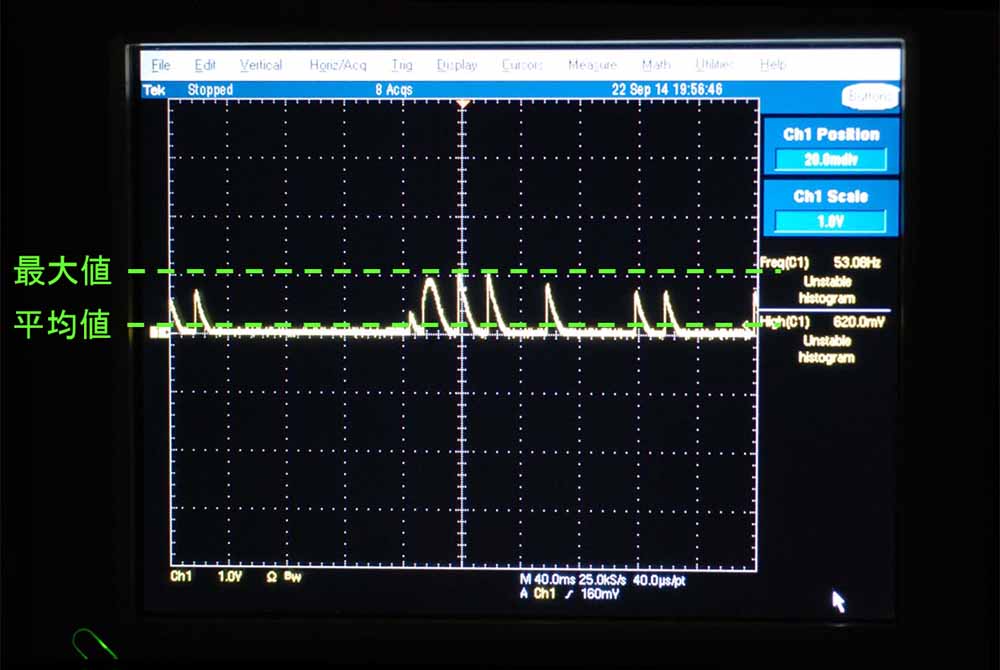

このように多様な要因で電界強度が変化するので、電界強度を測定する場合は、ある時刻の瞬時値の計測だけでは不十分です。今回は、最も基本となる、最大値と平均値の計測を扱います。下図の2枚は、先月号でも紹介したパケット送信時の電界強度の時間変化の例です。この2例では、図中に点線で示したように、送信頻度とレベルが異なるため、最大値と平均値の両方が異なっていることがわかります。

送信頻度が多い場合の電界強度の変化です。

送信頻度が少ない場合の電界強度の変化です。

アナログ回路で最大値と平均値を測定するには複雑な回路が必要となりますが、ディジタルの場合は容易です。部品の特性のバラツキを気にする必要もありません。まず、測定時間Tを決めます。仮にT=1秒としましょう。その測定時間内に多くの回数(例えば4096回)の瞬時値を測定し、その最大値と平均値を計算して表示させるだけです。この測定と計算を繰り返します。ほかに、送信時間とアイドル時間の比も測定したいと思うかもしれませんが、それは最大値と平均値の比からおおむね推測できます。なお、送信回数だけは計測しないと得られません。

6. 制御プログラムと使い方

制御用のCプログラムはこちらに載せています。MPLAB IDEを使って、メモリキーヤの時と同様の手順でコンパイルして下さい。プロジェクト名は、EMF_METER1などが良いでしょう。PICは内蔵オシレータを利用して16MHzで動作させています。内蔵オシレータは精度が悪いですが、今回の用途では問題ありません。参考情報:内蔵PLLを使うとクロックにジッターが発生します。外部水晶発振子を使っていたとしてもPLLで逓倍するとジッターが乗ります。PWMなどを使う場合は要注意です。

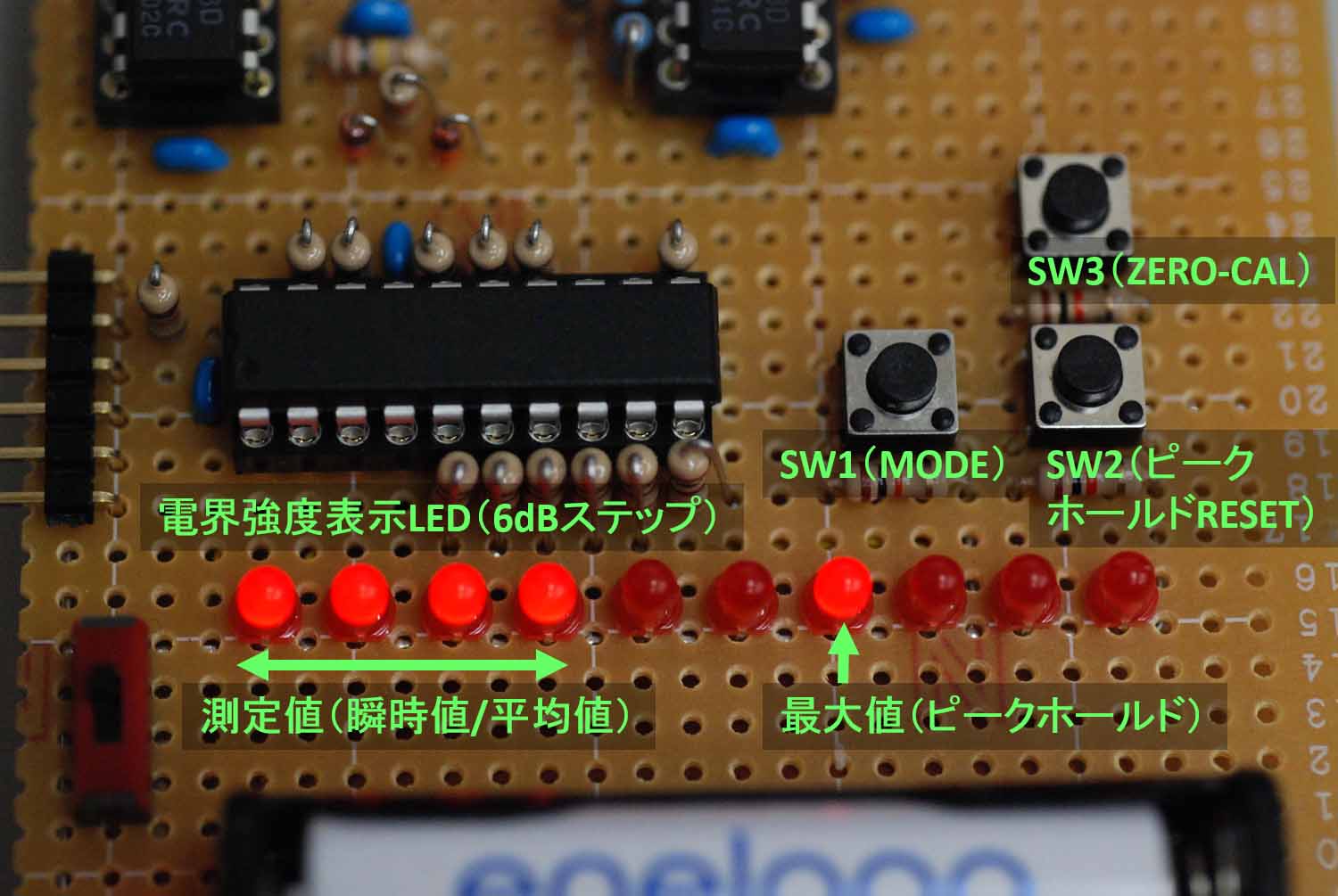

キー操作の方法を下図に示します。電源を入れると、直ぐに、キャリブレーションが機能して、ゼロ調整が行われます。そのあと、プリアンプなしの検波回路の電圧(1倍アンプを経たAN10の値)の瞬時値がLEDに表示され続けます。10個のLEDで構成されるバーメータは、6dBステップ(2倍の電圧ステップ)で対数表示となっています。最大値はピークホールドされます。SW2を押すと、ピークホールド値がリセットされます。SW3を押すと、ゼロ調整が機能し、現在の入力電圧をゼロと見なすようになります。よって、電界強度がゼロの状態でSW3を押して下さい。SW1を押すとモード切り替えができます。下図のように、Mode-1からMode-4まで巡回して切り替わり、プリアンプ(256倍アンプ)の「あり/なし」と、瞬時値表示か平均値表示かを切り替えることができます。何番目のモードに変わったのかは、LEDの点滅回数で確認できます。例えば、SW1を押した結果Mode-3になった場合は、10個のLED全てが3回点滅します。

簡易電界強度計の操作方法です。

ゼロ調整について、詳しく見ておきます。下図は、(1)電源ONの状態、(2)SW3のゼロ調整スイッチを押したときの状態、(3)計測中の状態を表しています。検波回路と256倍増幅のプリアンプはアクティブGNDを基準として動作します。1倍アンプ(ボルテージフォロワ)とPICはリアルGND(通常のGND)を基準として動作します。PIC側のプログラムでは、オフセットをキャンセルするための変数を設けていて、プリアンプなし用(1倍アンプ用)のZERO電位V1zとプリアンプあり用(256倍アンプ用)のZERO電位V2z(Cプログラム中ではnormal_offsetとpreamp_offset)の2種類の値を保持しています。電源ONの直後は、AN3の電位を読み取りV1zに与えます。V2zは理想的な値の0Vとします。しかし、実際には、(1)のように無入力状態であっても、オフセットの影響で検波回路の出力に微小な電圧オフセット(図の例では0.4mV)が現れてしまい、AN11の入力電圧は0Vではありません。そこで、(2)のようにゼロ調整スイッチを押すと、その時点のAN10とAN11の電圧値がそれぞれV1zとV2zに取り込まれ、それ以降のAN10とAN11の電圧からV1zとV2zを差し引くようにします。この状態で、電波を受信すると、電圧オフセットの影響をキャンセルすることができ、「検波回路の電圧出力の増分」(図の例では4mV)の成分だけを得ることができます。このように、アナログ回路による補償などの前処理を省略して、信号をA/D変換してディジタルに取り込んでから処理する手法は、簡単でとてもお手軽です。アナログ回路による処理をディジタルに置き換えることで、柔軟な信号処理が可能となります。また、ディジタル信号処理はソフトウェアによる数値計算ですので、アナログ回路のように部品の特性のバラツキや温度の影響を受けることもありません。ディジタル化によって回路規模・消費電流・コストが増えますが、これらの課題も近年の技術革新で解決され、現在では、ディジタル信号処理は欠くことのできないものとなっています。

実際の計測中のLED表示例を下の写真に示します。電界強度表示のLEDが10個並び、測定値(瞬時値または平均値)が6dBステップのバーメータ表示で光っています。右の方に最大値が表示されていて、これはSW2でリセットできます。オフセットが見られる場合は、SW3を押すことでゼロ調整できます。ゼロ調整のための補償値はAN10用とAN11用の2個あります。このため、SW3によるゼロ調整は、プリアンプなしのモードと、プリアンプありのモードのそれぞれで別々に行う必要があります。

実際に測ってみると、検波回路の電圧の計測は、1秒当たり8040回(周期: 約124μs)行われていました。平均値については、おおむね0.5秒ごとにLEDのバーメータが表示・更新されるように、4096個ごとの平均値を計算するようにしました。2のべき乗の値にしているのは割り算処理のコンパイル後のコードが簡単になるためです。この回数はMAX_MEASUREMENTSの定義値を変更すれば変えられます。

実際の計測中の表示例です。

使用イメージです。簡易のループアンテナを付けています。

試験電波を送信する際は、法律を遵守して下さい。

ショートしないように必ず底板を付けて下さい。特に、ニッケル水素充電電池を使う場合は要注意です。

写真ではユニバーサル基板を底板として使っています。

7. 部品リスト

最後に、部品リストをまとめておきます。筆者は、秋月電子通商と共立電子産業で部品を揃えました。

8. おわりに

今回は、PICを使った周辺回路を製作し、測定した電界強度をLEDでバーメータ表示できるようにしました。制御用のCプログラムは、この記事のためにコーディングしたものです。どうぞご活用下さい。

ダイオードによる検波回路では、比較的電界強度が強い送信機の近傍でしか測定できませんでした。次回は、広帯域対数アンプICを使って、感度を上げることを試みる予定です。

■差動プローブ

先月号で、検波整流回路のコンデンサの両端の電圧(電位差)を測定するために「差動プローブ」を使いましたと書きました。差動プローブとは、入力2端子の両方がGNDから浮いている特徴を有するプローブです。このため、(電位の制約を無視すれば)回路中の任意の部品の両端の電圧を測定することができます。最近は、単一電源オペアンプが重宝され、アクティブGNDを採用するケースが増えています。従来のシングルエンドのプローブではプローブの当て方を気にしながら計測する必要がありますが、差動プローブを使えば、そういったこと気にすることなくアクティブGNDと信号線の間の電圧を計測できます。

上がシングルエンドプローブ、下が差動プローブです。写真のプローブは、どちらもアクティブプローブ(FETプローブ)です。アクティブプローブでは、GNDから±7Vを超える電位の信号は測定できません。最悪の場合、プローブを破損することがありますので注意して下さい。耐圧はプローブに書かれています。

下図の回路は、アクティブGNDを使った単一電源オペアンプの増幅回路部とディジタル回路部からなる回路です。オシロスコープ(オシロ)のGND端子は、オシロの内部でつながっていますので、図のように接続するとアクティブGNDとディジタルGNDがショートしてしまいます。

間違った接続例です。

クリックするとPDF版の回路図が開きます。

これを回避するには、差動プローブを使います。差動プローブは、2回路の信号入力端子を備え、2端子間の電位差を測定して1チャネルのシングルエンドの信号に変換します。入力の2端子はどちらもGNDから浮いていますので、片側をアクティブGNDに接続しても問題がありません。2端子のそれぞれの信号は、個別のアンプで増幅されますが、設計・製造段階でそれぞれの特性が揃えられていますので、高精度に電位差の計測が行えます。差動プローブはアクティブプローブ(FETプローブ)ですので、電源が必要です。アクティブプローブ対応のオシロにはBNCコネクタの周りに電源端子が並んでいて、そこから電源供給するようになっています。差動プローブは片側をGNDに落とせばシングルエンドとしても使用できます。ある意味、万能なプローブなのですが、問題は非常に高価であることです。まれにリースバック品が安く売られているのを見かけることがありますが、較正についてはよく確認することが必要です。

正しい接続例(その1)です。

クリックするとPDF版の回路図が開きます。

下図の方法は、2本のパッシブプローブを使って簡易的に差動プローブのように使う方法です。良い点は、パッシブなので高い入力電圧に対しても使用できることです。パッシブの差動プローブは存在しませんので、未だにこの方法の利用価値は高いと思います。なお、2本のプローブの特性、及び、オシロのCH1とCH2の入力アンプ特性は揃っていないことがほとんどですので、精度については期待できません。簡易的な利用、あるいは、応急措置としての利用と考えたほうが良いでしょう。