2014年10月号

連載記事

ディジタルを楽しもう

JH1NRR 辻岡哲夫

(JL3YMC 構成員)

第6回 簡易電界強度計を作る 1

1. 電界強度を測ってみよう

電波(電磁波)は空間を伝搬する不思議な波ですが、直接、目で見ることができません。空間の電界強度を測定するには、電界強度計を使います。正確な測定をする場合は、較正された広帯域アンテナ(標準アンテナ:通常はループ型またはログペリ型)、スペクトラムアナライザ、プリアンプなどを使いますが、ちょっと大がかりすぎます。アマチュア無線では、電波が出ているかどうか程度の確認ができるだけでも重宝しますので、今回は、送信機の近くの比較的強い電界強度の測定が行える、簡易電界強度計の原理と製作について紹介します。実験結果を見ながら、回路動作を理解しましょう。

2. 倍電圧整流回路

まず、倍電圧整流回路について説明します。下図(a)は、全波倍電圧整流回路です。この回路の動作は、ダイオード(一方向にしか電流を流さない部品)とコンデンサ(電荷を溜める部品)の原理さえわかっていれば理解することができます。交流信号源AC-INから正の電圧が加わっているとき、ダイオードD2を経由してコンデンサC1が充電されます。一方、負の電圧が加わっているときは、D1を経由してC2が充電されます。AC-INは交流ですので、C1とC2のそれぞれがAC-INのピーク電圧になるまで、交互に充電されます。出力側から見るとC1とC2は直列に接続されていますので、右の直流電圧計は、AC-INのピーク電圧(Vpeak)の2倍の値(2×Vpeak)を示すことになります。この回路はシンプルですが、問題があります。それは、回路図を見れば明らかですが、出力側の電圧計がGNDから浮いた状態になってしまっています。電圧計のGNDからの電位は+Vpeakと-Vpeakですが、使いやすいとは言えません。

このため、一般に広く使われている回路は、下図(b)のような半波倍電圧整流回路になります。この回路の動作は少し複雑です。AC-INから負の電圧が加わっているとき、ダイオードD1を介してコンデンサC1が充電されます。次に、AC-INが正の電圧になったとき、AC-INとC1が直列接続となって、D2を経由してC2に電流が流れます。つまり、正のAC-INのピーク電圧とC1に充電された電圧の和(つまり、2倍のピーク電圧)にまで、C2が充電されます。AC-INは交流ですので、この動作が繰り返され、C2の両端に、安定した2倍のピーク電圧があらわれます。

クリックするとPDF版の回路図が開きます。

ダイオードは、順方向電圧降下(VF)が小さいショットキバリアダイオードを使いましょう。

高速動作、高精度化のためには、端子間容量が小さいものが有利です。

3. コッククロフト・ウォルトン回路

小信号を更に増幅するためには、半波倍電圧整流回路をスタックにすれば、2倍、4倍、6倍、‥‥の昇圧が可能です。このように構成された回路を下図に示します。これは、コッククロフト・ウォルトン回路と呼ばれています。この例では3段(6個のダイオードと6個のコンデンサ)構成の回路となっていますが、もっと段数を増やして数kVの電圧にまで昇圧することも可能です。もちろん、その場合は、高電圧に耐えられるダイオードやコンデンサを使う必要があります。

下図は、スタックの様子がわかりやすいように書き直した回路図です。ダイオード2本とコンデンサ2個から構成される半波倍電圧整流回路が、縦に3段、積まれている様子がわかります。入力はピーク電圧が1Vの交流矩形波です。この印加電圧のpeak-to-peak電圧(Vp-p)(信号の最大電圧と最小電圧の差)が1段目出力にあらわれることになります。したがって、TP2端子の電圧は2Vとなります(TP: Test Pin)。一方、TP1端子には0V-2Vの交流矩形波があらわれます。2段目は、このTP1端子の交流矩形波(peak-to-peak電圧は2V)を入力としてTP2の電位(2V)を基準として動きますので、TP4端子は4Vとなり、TP3端子には、2V-4Vの矩形波があらわれます。同様に、TP5端子には、4V-6Vの矩形波(peak-to-peak電圧は2V)があらわれ、最終的に、TP6端子から6Vが出力されます。

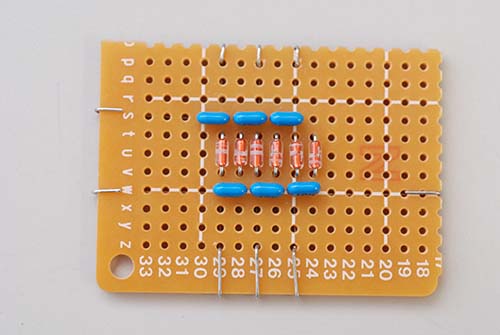

この回路を実際に製作して、動作確認をしてみましょう。D1~D6には、順電流30mA以下、順電圧降下0.4V以下、端子間容量1.5pFの仕様のショットキバリアダイオード 1SS106を使っています。1SS106や1SS108は、生産終了品で、大変残念ながら現在は入手困難となっています。秋月電子通商で取り扱っているダイオードの中から、順電圧降下が0.4V以下で端子間容量が数pF以下の条件に合う部品を探してみましたところ、ゲルマニウムダイオードの1N60と、ショットキバリアダイオードのRB751S-40や1N60などの小信号ダイオードを見つけました(1N60という同じ型番でゲルマニウムとショットキの両者が存在します)。これらも検波用ダイオードとして使用できます。ただし、RB751S-40はチップ部品のため、はんだ付けが大変ですので、代替品としては1N60がおすすめです。なお、整流用ダイオードはVFが小さくとも端子間容量が大きい(例:SD103Aでは50pF)ので、検波回路には適しません。

製作した3段コッククロフト・ウォルトン回路です。6倍に昇圧できます。

入力する交流矩形波の生成については、シグナルジェネレータ(SG)を使いました。周波数は1MHz、振幅は1V(Vp-pは2V)です。NE555の出力や、TTLで同等の信号を作っても問題ありません。実際には、オフセット(交流なのか脈流なのか)と波形の形(正弦波なのか矩形波なのか)は昇圧結果の電圧にはほとんど関係がなく、peak-to-peak電圧(最大電圧と最低電圧の差)の1/2の電圧(DCカットした振幅電圧に相当)が2倍、4倍、6倍に昇圧されます。したがいまして、TTLの0V-5V出力のように、オフセットがかかった信号源を与えても全く問題ありません。

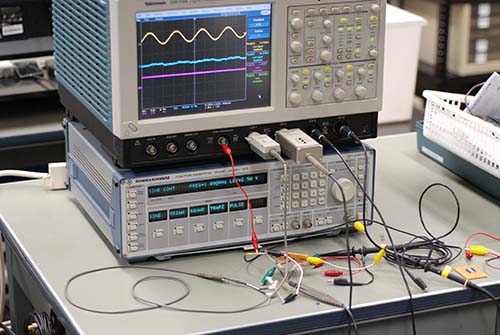

測定中の様子です。ローデ・シュワルツ社のSGと、テクトロニクス社のDPOオシロスコープを使いました。

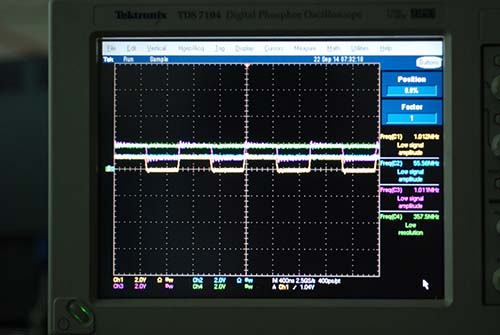

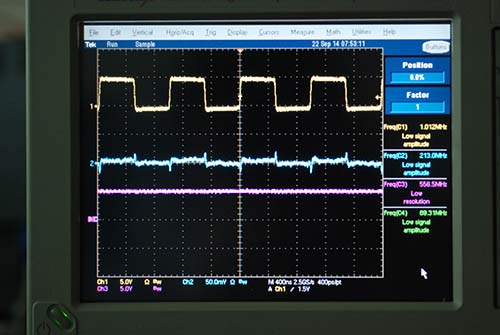

1Vの交流矩形波(Vp-p=2V)を入力した場合の波形です。

2V/DIV、黄色:TP1、水色:TP2、紫:TP3、緑:TP4です。

0.5Vの交流矩形波を入力した場合は、各TP端子の出力電圧が半分になります。

2V/DIV、黄色:TP1、水色:TP2、紫:TP3、緑:TP4です。

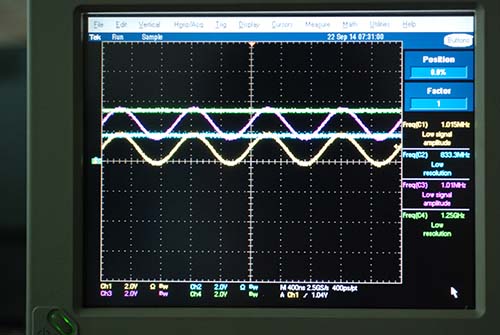

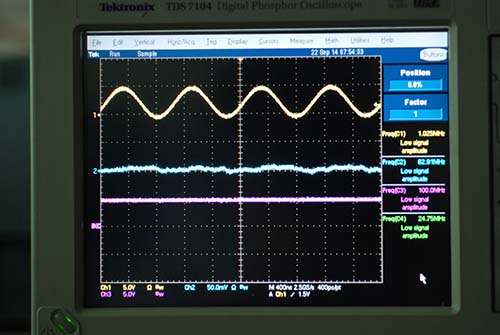

1Vp-pの正弦波を入力した場合の波形です。ピーク電圧となる時間が短く、充分なコンデンサの充電時間が確保できないことから、出力電圧が少し下がりました。2V/DIV、黄色:TP1、水色:TP2、紫:TP3、緑:TP4です。

4. 検波整流回路

実際の検波整流回路は、下図のようになっています。R1が増えたことにお気づきでしょうか。半波倍電圧整流回路では、出力電圧は、入力のpeak-to-peak電圧だけに依存していました。下図のように、出力の両端にR1を入れることで、出力電圧がC1とR1と周波数fにも依存するようになります。これによって、調整がきくようになりますので、回路の柔軟性が増します。また、R1はC2の電圧を下げるように働きますので、入力電圧の変化に対する追従性(反応速度)を良くする役目も果たしています。

回路図のC2に着目して下さい。C2は左側から充電されて、右側に放電していきます。たとえとして、C1を「ヒシャク(柄杓)」、C2を「バケツ」、R1を「バケツに空いた穴」とします。C2の水位が出力電圧Vout、バケツの底面積がC2の静電容量です。C2に溜まった水は、穴から1秒当たりVout/R1の速度で漏れていきます。バケツの水位が下がらないように、ヒシャクで水を補給します。このとき、ヒシャクで運べる1杯の水量はC1×(Vin-Vout)で、f[Hz]の交流より1秒間にf回補充できると考えます。これらが、平衡状態となっていて、水位Voutが一定に保たれていると考えると、放電と充電のバランスについてイメージがしやすいかもしれません。

それでは、出力電圧がどのような式で与えられるのか、調べてみましょう。入力端子に印加される交流(周期T、周波数f=1/T)の1サイクル区間について考えます。コンデンサC2の両端の電圧、すなわち、出力電圧Voutが一定であるということは、1サイクル当たりのC2の充電電荷量ΔQと放電電荷量ΔQが釣り合っていて平衡状態になっているはずです。式(1)は放電電荷量の値です。(電荷量)=(電流)×(時間)から求まります。C2に溜まった電気は、R1に電流が流れて放電されます。放電電流はVout÷R1ですので、すぐにわかりますね。一方、式(2)は充電電荷量の値で、C1を0VからVin-Vout[V]にまで充電するのに必要な電荷量になります。(電荷量)=(静電容量)×(電圧)の関係を使っています。

平衡状態より、式(1)と式(2)の値が等しいと考えて解くと、式(3)が得られます。この式が示すように、出力電圧Voutは、Vin、C1、R1、fをパラメータとして与えられます。C2には全く依存しない点が面白いですね。適切な静電容量、抵抗値、周波数を選べば、式(4)のようにおおむね比例の関係になっていると考えても良いでしょう。この領域で回路を動作させれば、C1に測定対象のコンデンサを接続して、その静電容量の値を計測することにも使えます。1~10pFオーダーの小容量まで測ることができますので、水位や誘電率の変化の計測に応用されることもあります。

下図は、実際に回路を動作させた場合の信号波形です。オシロスコープ(オシロ)のCH1(黄色)は入力信号で、0V-5Vの矩形波です。R1=100kΩ、C1=0.01μF、C2=0.1μF、f=1MHzですので、式(3)より、Vout≒Vin(オシロのCH3:紫色)の飽和状態の領域になっています。オシロのCH2(水色)は、C1の両端の電圧です。上下にツノが出ていますが、これがC1のヒシャクに水を「充電」「放電」している部分に相当します。矩形波の場合は、一瞬で充電/放電していることがわかります。入力が正弦波の場合は、充電/放電はなめらかに行われています。

入力信号が矩形波の場合の信号波形です。C2の両端の電圧(水色)は、差動プローブを使って計測しています。

入力信号が正弦波の場合の信号波形です。

5. 電波を検出してみよう

それでは、実際に、送信機の近傍の電波を検出してみましょう。入力端子に、適当な回数巻いたコイル(簡易アンテナ)を取り付けます。検波回路のパラメータはR1=100kΩ、C1=0.01μF、C2=0.1μFで、ダイオードは1SS106です。これを無線設備のアンテナに近づけながら、試験電波を出します。出力端子の電圧が上昇すれば、無線設備から正しく電波が送信されていることになります。試験電波の送信については、法律を遵守して行って下さい。

FMで試験送信しながら簡易アンテナと検波回路で受信すると、0.1~1ボルト程度の出力が得られました。

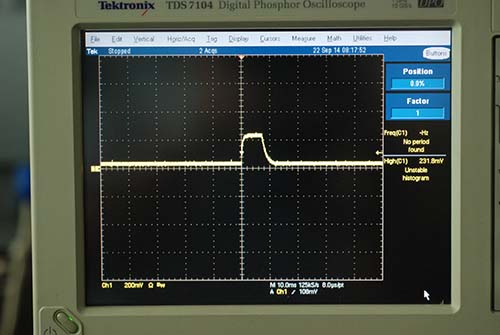

次に、連続波ではない電波の検出を行ってみます。無線LANルータのアンテナ付近に、簡易アンテナをかざして、オシロスコープで検波回路の出力を観測します。すると、短時間の送信を観測することができます。無線LANでは、通信データを小さいサイズのパケットに分割して送信していますので、短い送信が頻繁に発生します。下図の例では、約8ms送信しています。このように、今回製作した検波回路を使って、短時間のパケット送信の電波を検出できることがわかりました。

無線LANのように、一瞬だけ送信されるパケットの電界強度も観測できます。

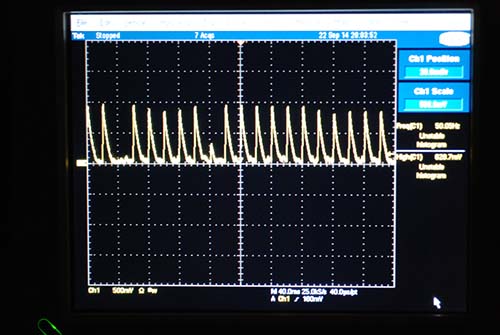

モバイル無線ルータは、携帯網と無線LANの両方に接続するための送受信回路を備えています。同様にして、オシロスコープを使って電波を検出してみますと、通信中は結構強い電波が連続して携帯網に送信されていることがわかりました。検出波形の反応速度を改善するには、充電/放電の速度を速められれば良いので、C2の値を小さくしたり、R1の値を小さくしたり、C1の値を大きくしたりします。しかし、やり過ぎると、平衡状態での出力波形がギザギザしますので、トレードオフの関係が存在します。

モバイル無線ルータの近傍の電界強度を観測しているところです。

データ通信中は多くのパケットが送信されています。高いピークは携帯網側、低いピークは無線LAN側の電波のようです。同調回路がないので、周波数の異なる両方の電波を検知しています。

6. おわりに

今回は、電界強度を測るための回路の動作原理と、実際に電波を検出した結果について、実験的に説明しました。ぜひ、もっと色々な無線機器の電波を検出して、楽しんでみて下さい。

次回は、オシロスコープがなくとも電界強度を測定できるように周辺回路を製作します。ディジタルの良いところを活用する予定です。具体的には、アナログの対数アンプを不要としたり、ピークホールドなどの操作が行えるようにします。なお、今回の検波整流回路では、比較的電界強度が強い送信機の近傍の電界強度しか観測できませんでした。そこで、数GHz帯まで増幅できる広帯域対数アンプICを使って、感度を上げることも試みる予定です。