新・エレクトロニクス工作室

第36回 GPSDO用出力分配器

2025年4月15日掲載

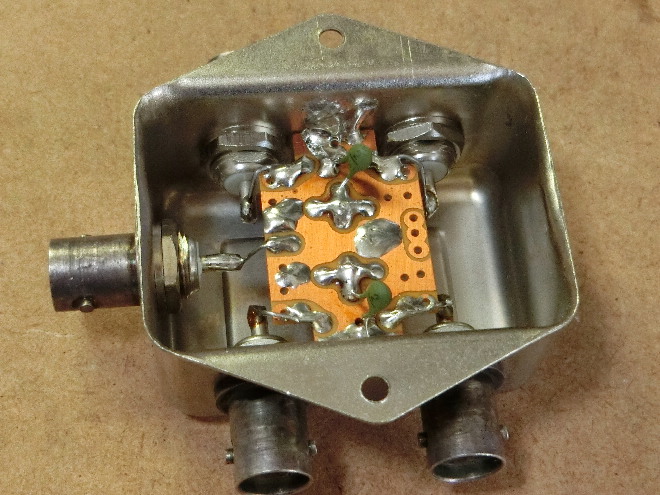

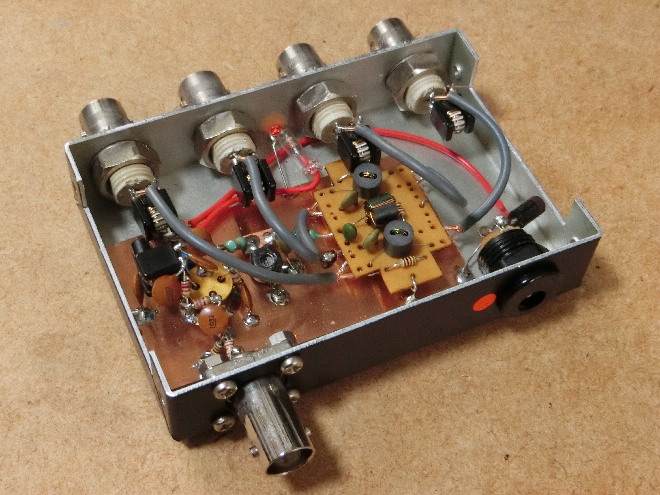

週刊BEACONのNo.189で作ったGPSDOですが、順調に周波数の基準として使っています。良く動いているのですが、出力が1回路しかない問題があります。そこで、これに分配器を付けてトランシーバやカウンタ、SG等の基準に使えるように分配器を作る事としました。前回の「4分配器の実験」を経由し、今回はGPSDOの出力分配器として写真1のように作製しました。

写真1 このように作製したGPSDOの出力分配器

構成

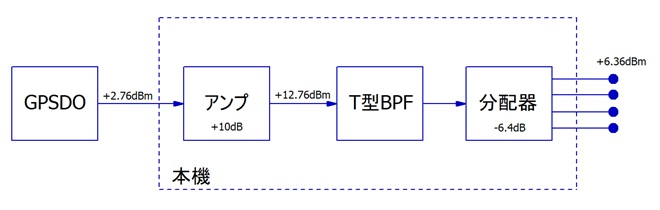

GPSDOを作った時にはあまり気にしなかったのですが、出力のレベルを改めて測ると+2.76dBmでした。まあ、そんなものでしょう。4分配器を通すと、各々の出力としては4分の1の電力になります。つまり基本的にレベルが6dB下がり、それにロスの分も加わる事になります。すると-4dBm程度になりそうですので、少し下がり過ぎなのでしょう。考え方としては、分配してからそれぞれにアンプを入れる方法もあります。それでも良いのですが、第27回で作った10dBアンプを分配する前に使えば1回路で済みそうです。そこで図1のように、レベルを10dBほど上げてから4分配する事にしました。更に、GPSDOの出力は2倍の高調波が-50dBc程度と抑えられていますが、10dBアンプで悪化します。そこで途中にT型のBPFを入れました。図1のようなレベルになるだろうと想定し、実験を始めました。

図1 10dBアンプとT型BPFを内蔵した分配器

実験

アンプには、第27回で作った「10dBアンプ」を使って実験をしました。従ってアンプについては、第27回を参照して下さい。この回路は、抵抗の値でゲインの調整ができます。トータルで実験したところ、出力レベルは想定よりも多少高めになりました。出力レベルの補正という事であれば6~7dBで充分ですし、最初は調整を行うつもりでした。しかし、これで何の不都合もありませんでしたので、調整は止めました。もちろん、元々のGPSDOの出力レベルにもよるのでしょう。

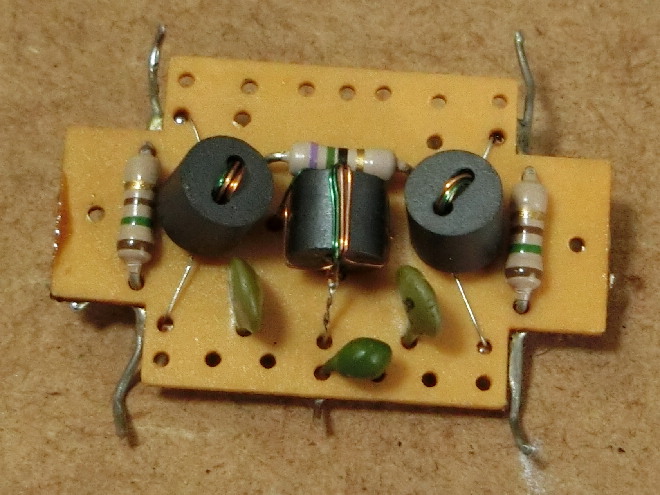

使った4分配器は第35回の回路でも良かったのですが、市販の分配器があったため試してみました。この内部は写真2のようになっていて、基板が写真3になります。内部の抵抗を見ると150Ωと75Ωを使っていました。従って、どうやら75Ω用です。また、巻き方の工夫をしていてコアは全部で3個です。前回の番外編としては、どうやって3個にしているかが気になります。しかし分解すれば解ると思いますが、見るだけでは全く解りませんでした。

写真2 市販の分配器の内部

写真3 左右の抵抗は150Ωで中間の抵抗は75Ωなので、75Ω用と判断

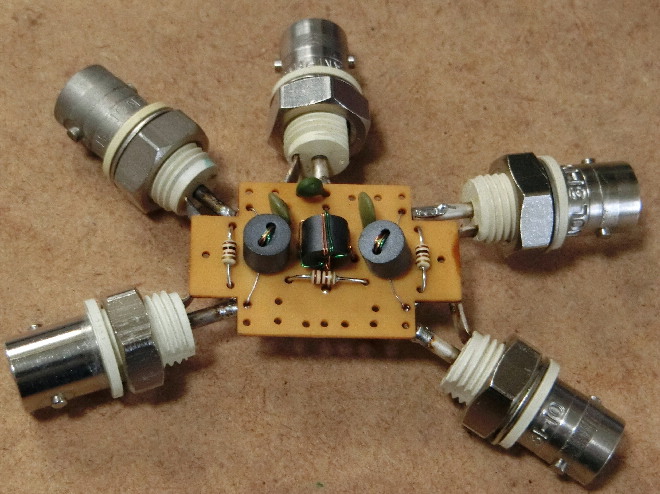

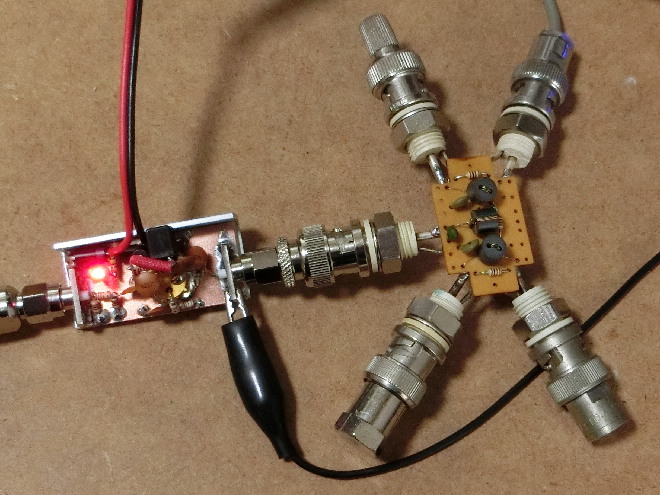

この基板を使う事とし、抵抗を150Ωと75Ωではなく、100Ωと50Ω(100Ωの2パラ)に交換しました。これで写真4のように50Ω化された分配器になります。写真4では見えませんが、中央の100Ωの裏にはもう1個がパラに付いています。

写真4 50Ω用に改造し、実験できるようにBNCコネクタを仮に接続

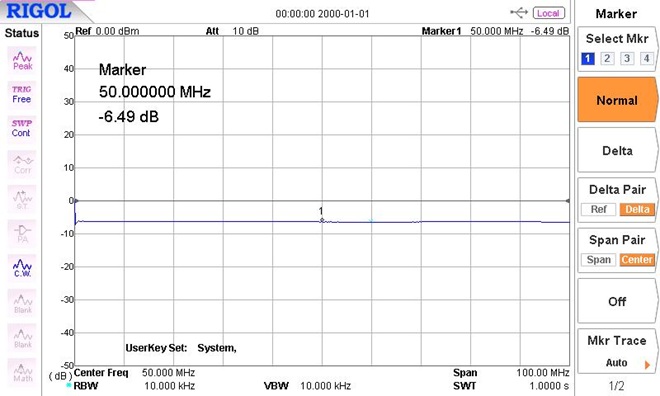

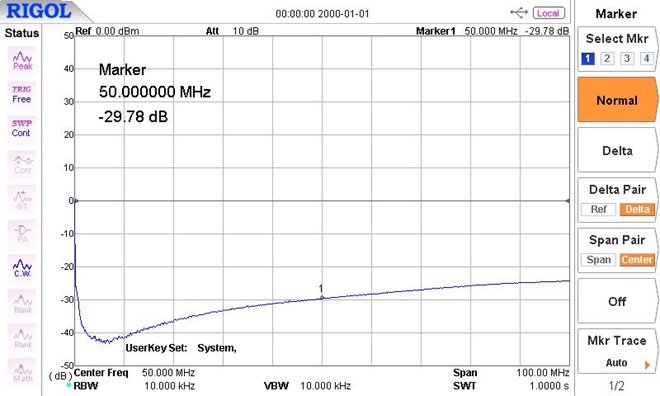

この特性を測ったところ、通過特性が図2のようになりました。この出力間のアイソレーションは図3のようになりました。マーカは用途を考え10MHzに置くべきですが、私は一体何を考えていたのでしょう。両方共に50MHzになっています。

図2 分配器の単独の通過特性は-6.4dB

図3 出力間のアイソレーション

10dBアンプを付けて、写真5のようにBNCコネクタで直結して実験を進めました。この時点では、T型BPFは入れていません。

写真5 10dBアンプを付けて全体の実験

アンプと分配器の間に入れるT型BPFですが、最初はLPFを使おうとしました。しかしLPFを2段にするなら、T型BPFの方が良さそうと考え直しました。アンプの出力も分配器も50Ωですので、全く問題ありません。ここは効果と簡単さを考えるとLPFよりもT型BPFと思います。

回路

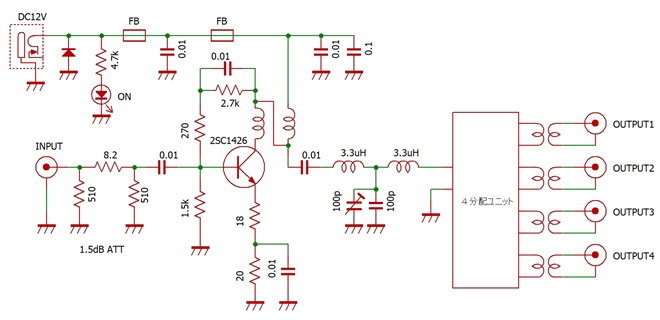

このように実験した結果、図4の回路としました。アンプとしては第27回の10dBアンプと同じで、全く変更していません。もう少しゲインは下げても問題は無さそうです。下げる方法としては、アッテネータの減衰量を大きくする方法が簡単です。もちろん、アンプのゲインを下げる方法もありますが、少々面倒です。

作製

アンプとT型BPFの部分は生基板上に作りました。分配器はスズメッキ線を使って、4隅を生基板上にハンダ付けしました。出力にはいろいろな機器を接続しますので、アースが共通とならないようにしました。これはトランジスタ技術誌にGPSDOの記事を書いたJA9TTT加藤さんの考え方です。写真6のようにケースから絶縁されているBNCコネクタを用いました。

写真6 ケースと絶縁するBNCコネクタ

ここへ接続するため、平衡の撚線を写真7のように作りました。これはハンドドリルを回転させて作ったものです。出力は第35回でも使った1:1のノイズフィルタを基板の出力に直結し、BNCコネクタ側と絶縁しています。平衡と不平衡が混在しますが、この時には気にしていませんでした。

写真7 平衡の撚線をハンドドリルで回転させて作った(この後で廃棄となる)

ケースにはタカチ電機工業のYM-90を用いました。このサイズに収めたかったため、前回の分配器は使えませんでした。サイズ以外に使えない理由はありません。YM-100になると高さが異なるので、体積的に格段と大きくなってしまいます。設置場所の都合もあり、このサイズに収めたかったのです。ケースは後ろ側を入力として、出力を前面にしました。これはケースのサイズもあるのですが、少々難しいところです。写真8のように穴あけを行いました。

写真8 タカチ電機工業のYM-90を用いて穴あけを実施

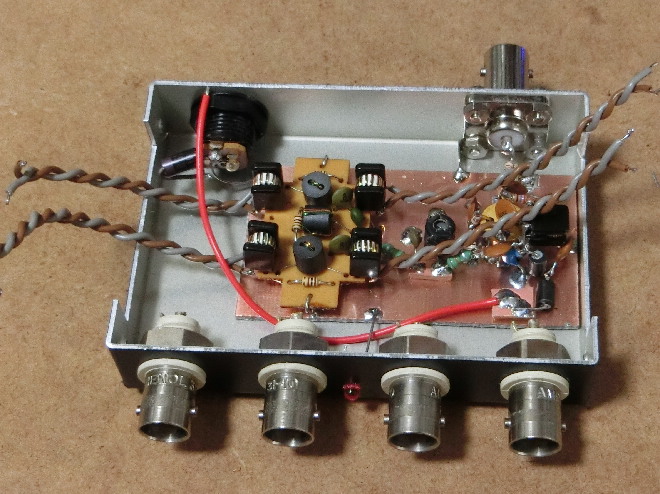

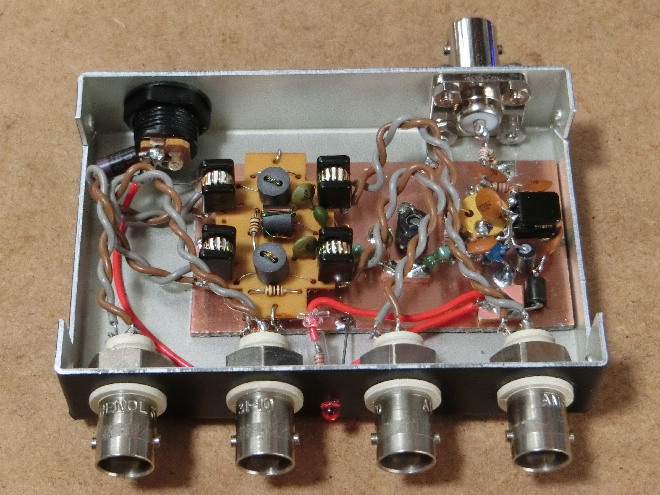

この時点で基板を中に入れた様子が写真9です。基板は両面テープでケース内に固定しました。配線を終わった様子が写真10になります。

写真9 このように基板を入れて固定

写真10 内部の配線を実施した様子

修正

ところが、この原稿をまとめていて「あれ? 間違えているような気が・・・」と、疑問が湧いてきました。写真7の撚線を使って写真10のように配線していましたが、実は分配器の出力としては不平衡です。出力のBNCコネクタとその先も不平衡です。つまり不平衡と不平衡の間に平衡を入れるのはマズイでしょう。そこで平衡の撚線を外し、写真11のように極細の同軸ケーブルを使う事にしました。アースを分離する1:1のノイズフィルタは、BNCコネクタ直結にしました。この移した事に意味は無いでしょう。このような修正は行いましたが、図面的な変更は全くありません。

写真11 撚線を止め、1:1のノイズフィルタはBNCコネクタに直結した

測定

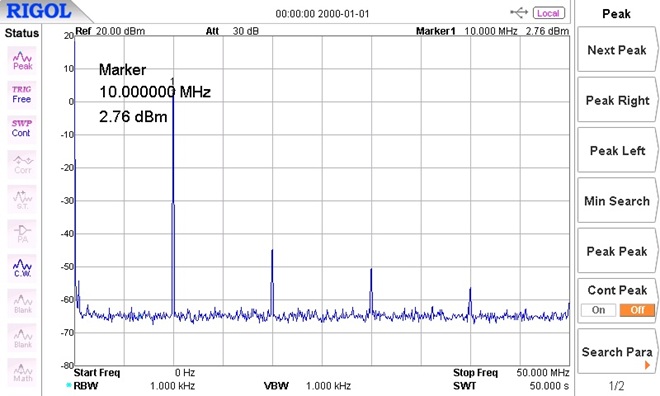

入力の10MHzは図5のように+2.76dBmです。これはGPSDOの出力になります。

図5 入力の10MHzは+2.76dBm

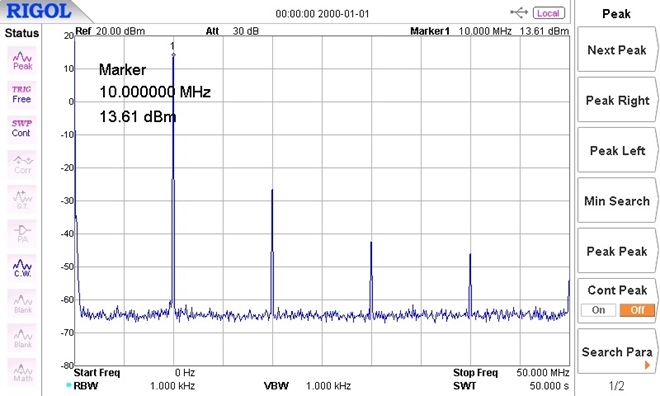

途中の10dBアンプの出力を確認すると図6のように+13.6dBmでした。予定よりもゲインが0.8dBだけ高くなりました。第27回の10dBアンプでは裸特性が11.5dBだったので、1.5dBのアッテネータを入れて10dBに調整しています。今回はアンプの裸特性としては12.3dBという事になり、0.8dB高くなりました。回路の設計値として12.8dBですが、実際には若干低くなるようです。そこでゲインを高めにしてアッテネータで調整していたのですが、トランジスタによってゲインが多少変わるようです。今回の場合は0.8dB出力が高くなりましたが、このままで全く問題はありません。問題であればアンプ入力の1.5dBのアッテネータを、減衰が大きくなるように調整すれば良いと思います。

図6 10dBアンプ出力時のレベルは+13.6dBm

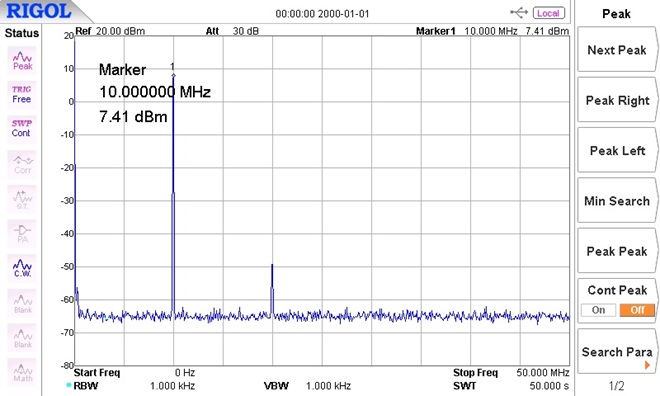

このように、本機の出力としては図7のように+7.4dBmと、想定よりもレベルが高くなりました。スプリアスは少しだけ良くなったようです。このように図1とはレベルが少し違ってしまいましたが、誤差の範囲内なのでしょう。まあ、僅かな相違ですので気にしません。

図7 4分配器を通った出力は+7.4dBm

使用感

全く問題なく使用しています。写真12のように使っていない出力は50Ωで終端しています。無くても特に支障はないのですが、このような分配器の正しい使い方と思います。これでまた次を考えているところですが、SGやカウンタを自作する準備になります。

写真12 このように使用しない出力は50Ωで終端する

実は撚線を使っていた時ですが、カウンタが僅かですが低い表示をする事がありました。頻繁ではないのですが、確実にありました。滑るようなイメージです。それが同軸を使った後は全く無くなりました。レベル的には全く問題無かったので、その原因が良く解りません。このような、些細な事で変わるのかもしれません。

新・エレクトロニクス工作室 バックナンバー

- 第46回 令和版 熊本シティスタンダードSSBジェネレータ

- 第45回 クリスタルフィルタチェッカ その2

- 第44回 クリスタルフィルタチェッカ その1

- 第43回 基板で作るクリスタルフィルタ

- 第42回 基板で作るアッテネータ その2

- 第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ

- 第40回 50MHz用ミニリニア(その1 2SC1970)

- 第39回 基板で作るアッテネータ その1

- 第38回 50MHzマッチングチェッカ

- 第37回 VMP-4を使った50MHzリニアアンプ

- 第36回 GPSDO用出力分配器

- 第35回 4分配器の実験

- 第34回 SG用+28dBmアンプ

- 第33回 DBMチェッカ2

- 第32回 SG用30dBアンプ

- 第31回 50MHz AMトランシーバ2

- 第30回 LA1201テストボード

- 第29回 電源用ダミー

- 第28回 猛暑時のミニ工作 その2

- 第27回 10dBアンプの実験

- 第26回 Si5351A試験ユニット

- 第25回 ACアダプタ風ミニ電源2&専用ダミー

- 第24回 オールバンド・ダミーアンテナ

- 第23回 テレビ用ブースターアンプ

- 第22回 SG用AMアダプタ

- 第21回 KT0936を使ったDSPラジオ

- 第20回 50MHz AMトランシーバ

- 第19回 SG用20dBアンプ

- 第18回 50MHz PSN SSBトランシーバ

- 第17回 GPSモジュール用試験器

- 第16回 猛暑時のミニ製作集

- 第15回 AD9959を使ったSG その2(後編)

- 第14回 AD9959を使ったSG その2(前編)

- 第13回 10MHz GPS発振器2

- 第12回 RF部テストボード

- 第11回 Si5351Aを使ったVFO実験ボード2

- 第10回 IF部テストボード

- 第9回 定電流Ni-MHチャージャー

- 第8回 AF部&電源部テストボード

- 第7回 DBMチェッカ

- 第6回 Si5351Aを使ったVFOの実験ボード

- 第5回 ミニ電源用ダミー

- 第4回 ACアダプタ風 ミニ電源

- 第3回 10.000MHzクリスタルフィルタ

- 第2回 レベル比較器

- 第1回 モールス練習用低周波発振器

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)