HW Lab

第6回 EFHWアンテナの試作と実験

2025年5月15日掲載

QRPポータブル運用に最適なアンテナ

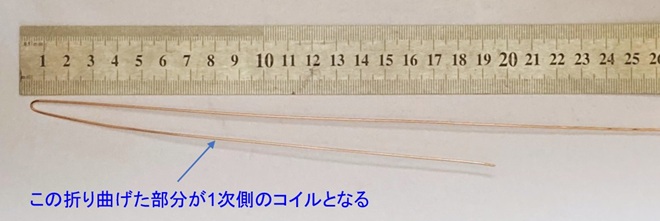

新緑の季節になりました。愛用のIC-705とAH-705(HF/50MHzオートアンテナチューナー)、約10mのワイヤー、小型CWパドル、それにおにぎりやおやつ、ペットボトルのお茶などを705専用のバックパックLC-192に詰め込み、近くの山で移動運用を行いました。簡単な移動運用でしたが、持って行ったバックパックの中は空きスペースがないくらいパンパンな状態となりました。(図1)

もう少しスペースを作るため、オートアンテナチューナーの代わりにコンパクトなアンテナを試作しましたので紹介します。前半は試作したアンテナの説明、後半が製作と実験です。

図1. IC-705、AH-705、食料などを詰め込んでパンパンになったLC-192

EFHWアンテナについて

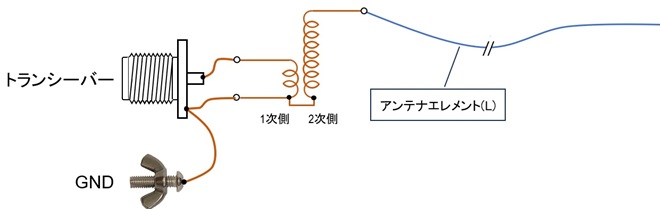

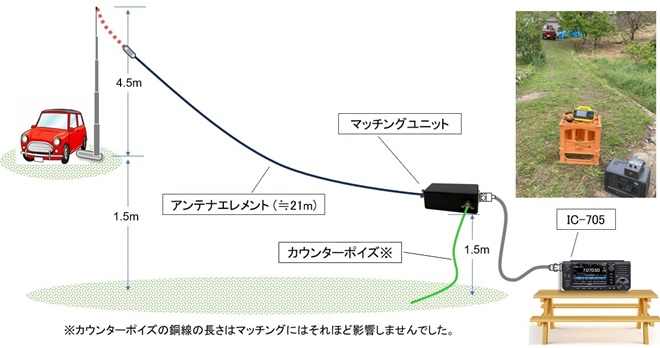

試作したアンテナは、EFHWアンテナと呼ばれているものです。EFHWとはEnd Fed Half Waveの略で、日本語では「端給電半波長」と訳されています。1/2波長のワイヤーをエレメントとしてその端点から給電するアンテナです。ダイポールアンテナの給電を中央ではなく、端点から行うアンテナと説明されている文献もあります。見た感じは、図2に示すような一般に「ロングワイヤーアンテナ」と呼ばれているアンテナです。

図2. EFHWアンテナ

このアンテナの特長は、基本となる周波数の整数倍の周波数でも使用できることです。例えば7MHz用のアンテナを基本とすると、そのλ/2長の20mの銅線で作ったエレメントに7MHzの整数倍、つまり2倍の14MHz、3倍の21MHz、4倍の28MHzの電波がこのアンテナに乗るということです。

図3. 半波長ダイポールとλ/2長のエレメントの最端から給電するときの電流・電圧分布

私たちが普段よく使うダイポールアンテナの給電点はλ/2長のエレメントの中央から給電しています。(図3左) このアンテナの電流・電圧分布を見ると給電点では電流は最大、電圧は最小となっています。

I=V/Zより電流がよく流れるということはそのポイントでのインピーダンス(Z)は低いと理解することができます。半波長ダイポールの給電点インピーダンスはおよそ50~75Ωです。無線機のアンテナコネクターのインピーダンス50Ωとほぼ一致します。伝送路の平衡・不平衡の問題はありますが、インピーダンスだけを見れば、インピーダンス変換の必要はなさそうです。

では、給電点を中央から端に移すとどうなるでしょうか? 図3右を見てください。エレメントの最端では、電流は流れず、電圧は最大となっています。電圧が生じていても、電流が流れないということは、インピーダンスが高いと理解できます。ワイヤーアンテナの端で給電するときのインピーダンスは、数百Ω~数千Ωであり、特にλ/2長のエレメントの最端のインピーダンスはおよそ2500Ωといわれています。トランシーバー側のインピーダンス50Ωに対して、アンテナ側の給電点インピーダンスが2500Ωであれば、ミスマッチとなり、インピーダンスの整合が必要となります。

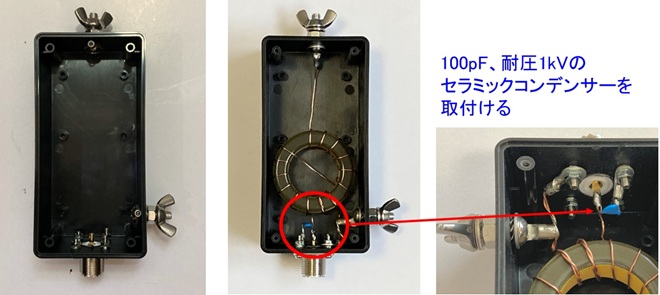

図4. インピーダンスの整合に使うマッチングユニットの内部(今回の試作品)

アンテナとトランシーバー間の伝送路に関わらず、一般的に異なるインピーダンスの回路間をダイレクトに接続すると、入出力間に信号の反射が発生し、信号の劣化をもたらします。また、出力側から次段の入力側に電力が最大限に伝達されず、効率の悪化をまねきます。さらに我々の使用するトランシーバーでは、インピーダンスが50Ωから大きく外れるアンテナを直接トランシーバーに接続するとファイナルトランジスターに過大な負荷を与えることになり故障の原因にもなります。十分なパワーがアンテナに供給されず、「聞こえるが飛ばないアンテナ」となるわけです。

トランスによるインピーダンス変換について

今回のアンテナ試作や実験ではその給電点のインピーダンスは、「これこれです」と説明していますが、実際に測定器を使って調べたわけではありません。多くのOM諸氏がこれまで調べてこられたデーターをそのまま使っていることをご理解願います。

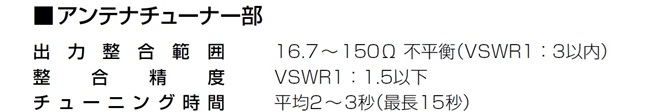

参考ですが、IC-7300に内蔵のオートアンテナチューナーのインピーダンス整合範囲は、同取扱説明書によると16.7~150Ω(VSWR 1:3以内)との記載があります。(図5) オートアンテナチューナーが内蔵されていてもインピーダンスの高いワイヤーアンテナを直接接続しても整合がとれないのはこのためです。

図5. IC-7300のオートアンテナチューナーの整合範囲(取扱説明書より)

ここでアマチュア無線の国家試験の問題によく出題される「変圧器と変成器」を思い出してください。「コイルの間に働く相互インダクタンスを利用して、電圧の変換に使うものを変圧器、インピーダンスの変換に使うものを変成器」と説明されています。ここではその変成器を単にトランスと呼ぶことにします。

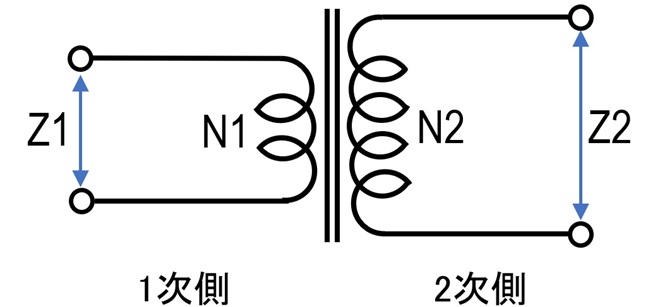

図6. トランスを使ったインピーダンス変換

図6に示すトランスで1次側のインピーダンスをZ1、2次側のインピーダンスをZ2とします。N1、N2はそれぞれ1次側、2次側のコイルの巻数です。そこには次式が成り立ちます。

上式よりインピーダンス変換はトランスに巻かれた1次側と2次側のコイルの巻数比の2乗に比例することが分かります。

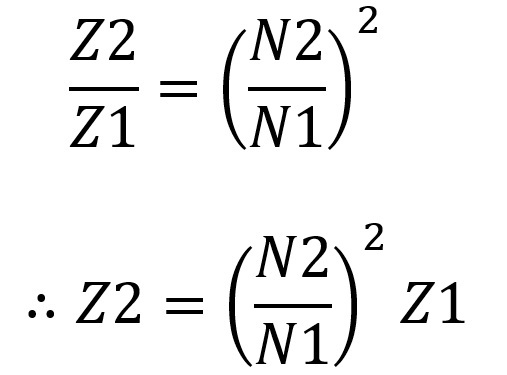

ここで実際にトランシーバーのアンテナコネクターのインピーダンスを50Ω、ワイヤーアンテナの端で給電するときの給電点のインピーダンスを2500Ωとしてトランスに巻くコイルの巻数比を計算してみます。

図7. 入力側50Ω、出力側2500Ωのインピーダンス変換におけるトランスの巻数比の計算

トランシーバー側のインピーダンスZ1=50Ωに対して、アンテナ側のインピーダンスZ2=2500Ωは、巻数比7のトランスで整合が取れることが分かります。つまりZ1:Z2=50:2500となり、この数式を簡略化すると、Z1:Z2=1:49となります。

インピーダンス比1:49のトランスの製作

それでは、1:49のトランスを作りましょう。マッチングユニット内に組み込むトランスは、トロイダルコアを使用します。巻数比は先に示したように7です。1次側のコイルを2回巻きとすると、2次側は1次側の7倍で14回巻きとなります。

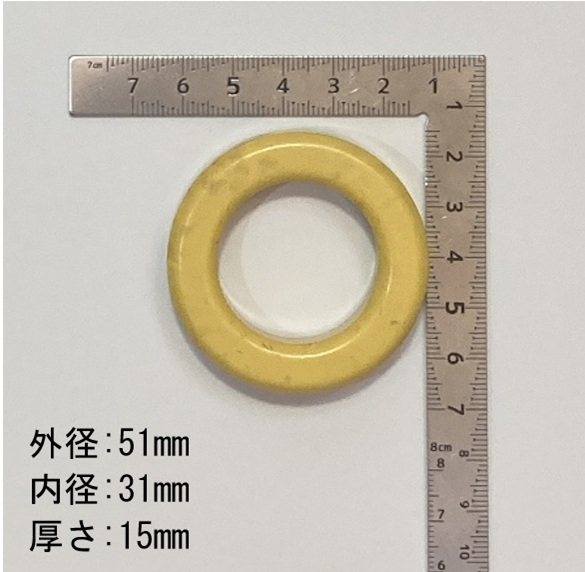

図8が今回使用したトロイダルコアです。以前ジャンク市で購入したものですので部品名やスペックは全く不明です。トロイダルコアであればそれなりに使えるのではないかとの思いで使ってみました。

図8. 1:49のトランスに使用したトロイダルコア

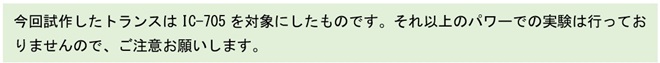

(1) コイルに使用する銅線の長さを予め測っておく

トロイダルコアには1次側と2次側のコイルを同時に巻きます。貴重な銅線を無駄にしたくないことから、予め紐などを使ってどれくらいの長さの銅線が必要になるかを測っておきます。

コイルは図9に示したような巻き方を図8のトロイダルコアに巻くとリード線も含めて約90cmでした。1次側のコイルに必要な銅線を20cmとして、合計1.1mを確保しておくと大きな無駄は出ないと思います。

注: 銅線の長さは、トロイダルコアの大きさによって変わります。

図9. コイルに使用する銅線の長さを予め測っておく

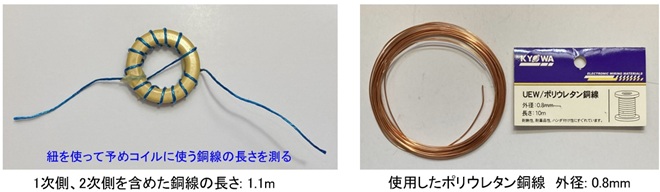

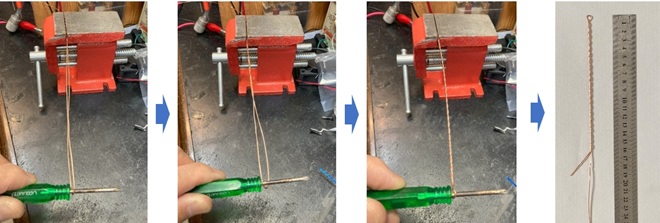

(2) 準備した1.1mのポリウレタン線の加工

1次側と2次側のコイルを同時に巻く準備を行います。1.1mのポリウレタン銅線の端を図10のように銅線の先から20cmぐらいの辺りで折り曲げます。

図10. 1次側コイルの準備

(3) 1次側コイルと2次側コイルをよじる

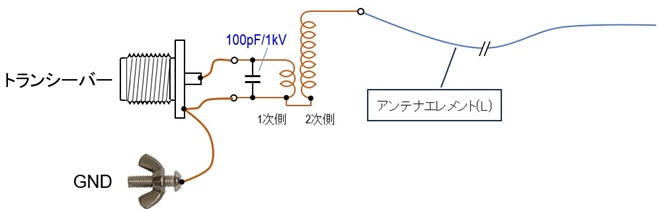

図11の回路図で1次側と2次側のコイルの接続している部分の製作を行います。1次側コイルとなる20cmの銅線と2次側のとなる約90cmの銅線を図12のようによじります。よじる際、お互いの銅線のポリウレタンの被覆に剥がれがなく、電気的に接触していないことを確認してください。

図11. マッチングユニットの配線図

図12. 1次側のコイルの銅線を2次側のコイルに密着させる加工

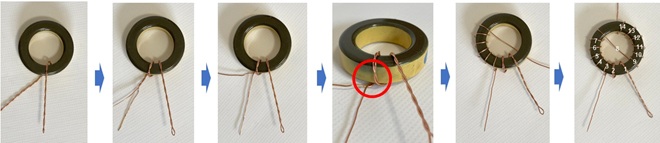

(4) トロイダルコアに銅線を巻く

1次側は2回巻きます。2回巻き終われば、赤丸で示したリード線は広げておきます。巻線比は7ですから2次側は14回巻きます。(図13)参照

図13. トロイダルコアに銅線を巻く。1次側2回巻き、2次側14回巻き

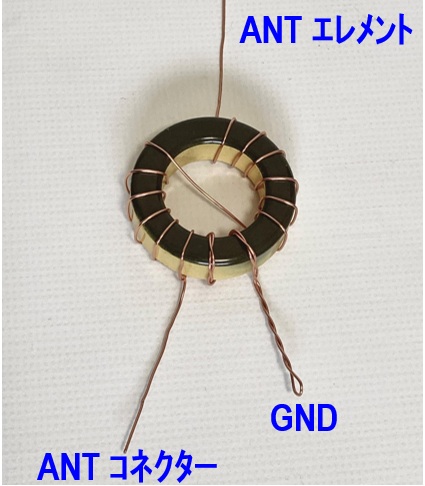

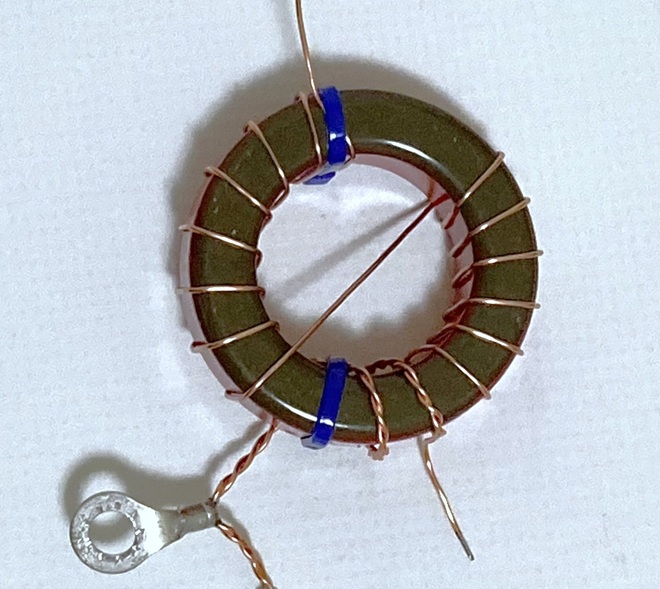

(5) 完成した1:49のインピーダンス変換トランス(巻数比:7)

図14. 完成した1:49のインピーダンス変換トランス

(6) ケーシング

完成したトランスを樹脂ケースに組み込みます。手持ちにコンパクトな樹脂ケースがなかったため少し大きくなりましたが、できるだけ小さなケースにすると持ち運びに便利です。

図15. タカチの樹脂ケースTW7-5-13Bに組み込み

各バンド単独のエレメント長の調整

マッチングユニットは完成しましたが、マッチングユニットに接続するλ/2のエレメントの長さを決める必要があります。ここがこのアンテナの一番重要なところです。

EFHWアンテナは、例えば7MHzのアンテナにその周波数の整数倍の周波数の電波が乗るのが特長です。つまり、14MHz、21MHz、28MHzの電波も7MHzのλ/2長のワイヤーに乗るということです。

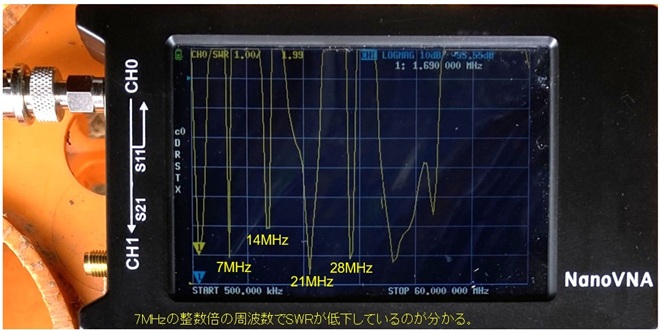

今回試作したマッチングユニットは、7/14/21/28MHzの4バンド対応としています。試しに7MHzのλ/2長(≒21m)のワイヤーを、マッチングユニットを介してIC-705に接続しました。結果、7MHzはもとより、他のバンドも使い物にならないぐらいSWRが高く使い物になりませんでした。NanoVNAで共振している周波数を確認すると、6MHz台でした。エレメントを切りながら7MHzで最小のSWRとなるようにエレメント長を調整しました。その結果、7MHzはよくなりました。が、他のバンドのSWRは悪いままでした。

図16. エレメント長の測定の様子

今度は14MHzでSWRがよくなるようにエレメント長を調整すると、7/14/21MHzは比較的マッチングが取れましたが、28MHzだけは別もののように全くよくなりませんでした。図15で示す、100pFのコンデンサーの容量を130pFぐらいにすると28MHzもSWRは2近くまで低下しましたが、全バンドに渡ってSWRが2以下になることはありませんでした。

図17. 1次側のコイルに100pFのコンデンサーを挿入することで28MHzの整合が取れやすい

対策

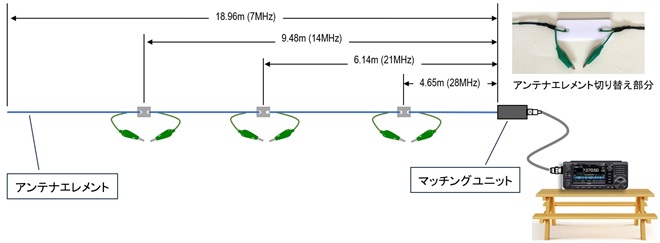

1本のアンテナエレメントで4バンドをカバーするような「One size fits all.」のアンテナはギブアップしました。そこで、ワニ口クリップを使い、運用するバンドのエレメントを手動で切り替える4バンドマルチアンテナに変更しました。

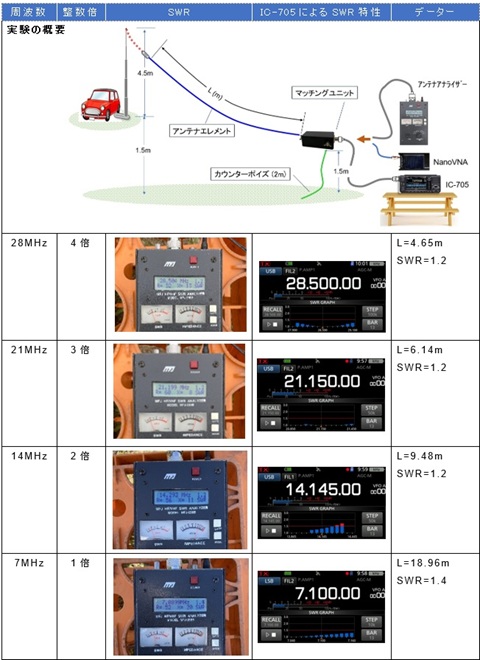

図18の方法で製作したEFHWアンテナの測定結果を図19にまとめました。4バンドともそれなりのSWRとなり、これなら使えそうな性能となりました。実運用も行い、それなりに使えることが分かりました。

考察

エレメント長、約20mの7MHzロングワイヤーに1:49のインピーダンス変換トランスを経由してトランシーバーに接続すると14/21/28MHzの4バンドの電波が簡単に乗るものと思っていましたが、実際はそう甘くはありませんでした。結果的には図17に示すような方法で手動での切り替えとなりますが、1本のワイヤーで4バンド、マルチバンド運用を行うことができました。

驚きの結果!

エレメント長の試行錯誤を行っているうちに、エレメント長を7MHzの18.96mとし、車側の伸縮ポールを3mぐらいまで低下させると全バンド切り替えなしにSWRが低下しました。これは驚きでした。その様子をNanoVNAで観測したものが図20です。

何度かアンテナを外したり、ポールの長さを変えたりしながら、再度同じエレメントの長さにし、また伸縮ポールの高さも3mにして再現性を確認したところ、同じ結果が得られました。ところが、場所を変更して同じ実験を行うと、同じ結果にはなりませんでした。地面とアンテナエレメントの容量も大きく影響していることが伺えます。

図20. 18.96mのエレメントに4バンドが整合している様子

まとめ

λ/2長のエレメントに基本波の整数倍の電波も乗るEFHWアンテナの理論はよく理解できました。実運用では多くのパラメーターが絡み合い、ダイポールアンテナのように簡単に製作できるものではなかったのですがそれなりの結果を得ることができました。

実際は、エレメントのインピーダンスが思っている以上に高く1:49のトランスでは整合しないのではないかとも思い、1:64のトランスも試作して実験を行いましたが、結果的には1:49が最適であったと思います。このことからλ/2長の最端で給電するときの給電点インピーダンスは2500Ω付近にあることが分かります。

図21. 1:64のトランス

4バンドを1本のワイヤーで常に安定して運用するにはもう少し検討が必要です。切り替え式となりますが、図18に示したような方式では、マルチバンド化も可能となり、コンパクトで十分使えるアンテナと思います。

<参考資料>

The End-Fed Half-Wave (EFHW) Dipole Wire Antenna by T. W. Longfellow, N7TWL

Antenna kits created and sold by K4QCD. The Dually & The New Dually 2.0

Zeppelin Antenna as a 2-Band HF Dipole by Dick Reid, KK4OBI

Build an End-Fed Half-Wave Antenna From a Kit, ARRL

CQ出版社 丹羽一夫 編著 新・上級ハムになる本

CQ出版社 ham radio series アンテナ編 ワイヤーアンテナ

CQ出版社 山村英穂 著 定本トロイダル・コア活用百科

アイコム株式会社 IC-7300の取扱説明書

HW Lab バックナンバー

- 第13回 LMC555を使った周波数切り替え式オーディオ・ジェネレーターの製作

- 第12回 レーザー光線を用いた光通信実験(改良編)

- 第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

- 第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

- 第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

- 第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

- 第7回 ハンドマイクがスタンドマイクに変身

- 第6回 EFHWアンテナの試作と実験

- 第5回 可視光線による通信実験(後編)

- 第4回 LEDを光源とする可視光線による通信実験(前編)

- 第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

- 第2回 DCラインフィルターの製作

- 第1回 コンパクト・マグネチック・ループ・アンテナの簡単製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)