PHONEで楽しむQRP通信

第23回 都会での50MHz移動運用を楽しむためのアンテナを考える

2025年5月15日掲載

1. はじめに

これまで広い場所での50MHzの移動運用ではスカイドアアンテナ、2.6mロッドアンテナを活用した自作電圧給電アンテナ、また、ポケットダイポールを使用していました。狭い場所ではポリバリコンを活用した自作アンテナチューナーを介してロッドアンテナ【サガ電子・SUPER ROD-2や20MHz-1300MHz対応8セクション(長さ: 26cm-122cm)】を使用していました。

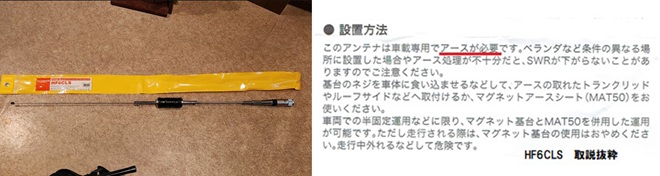

今回、都会での50MHz移動運用を楽しむために新しいアンテナの見直しを考えていたところ、2023年に限定販売された全長約1mの第一電波工業HF6CLSの存在を知り2025年になって在庫品を探しネット通販にて購入しました。

※サガ電子・SUPER ROD-2は144MHzと50MHzのデュアルバンド対応アンテナですが50MHzはFM用であり同調点が51MHz付近にあります。

自作電圧給電アンテナ

ポケットダイポール

自作アンテナチューナー

サガ電子ロッドアンテナ

2. 購入したアンテナHF6LCS

購入したアンテナが手元に届き、開封して分かったことですが、かねてから販売されていたHF6CLがノンラジアルであったことに対して、このHF6CLSはアースを必要とする1/4λアンテナであったことが判明しました。

筆者は三脚を活用して最小限の範囲での使用を考えており、ここでアース問題が勃発し、各局がよく使用しているワイヤー疑似アースを展開しなければならず、アンテナ設置に広範囲な場所を必要とすることが明らかになりました。

疑似アースはワイヤーの展開の仕方でV.SWRが変化するので狭い場所での短時間運用には向きません。三脚の延長ポールにアミ線を添わすだけで容易にV.SWRを落とすことができればいいのですが・・・。

これまで通りにアンテナチューナーを介して使用すれば問題が解決するように思えますが疑似アースを外した状態でチューニングをとろうとするとなかなか厄介であることも判明しました。ATUの使用も考えましたが荷物が増えることも考えものです。さてどうしようか・・・。

左: HF6CLS 右: 取扱説明書の抜粋

3. ノンラジアルアダプタを製作してみる

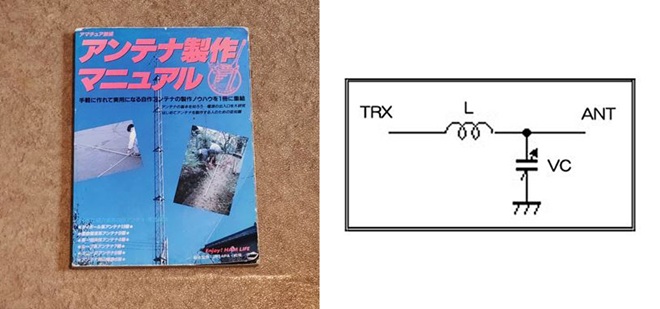

インターネットが普及していなかった頃(ようやくアマチュア無線界でパケット通信が盛んになりはじめた30年ほど前)、自作等の製作情報は書籍から入手していました。そんな中、電波新聞社から販売されていた「アマチュア無線 アンテナ製作マニュアル」に記載されているタイトバリコンを使用した50MHzアンテナチューナーを見よう見まねで製作しました。

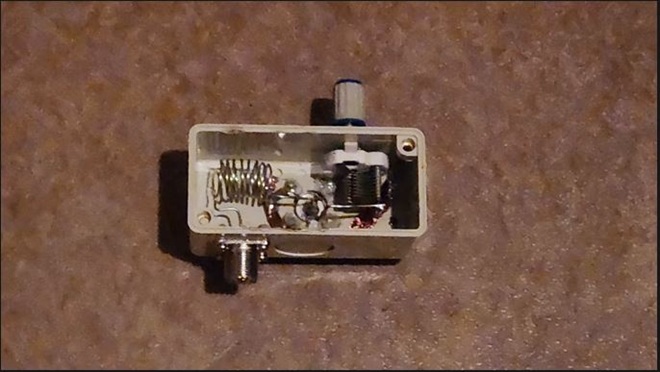

この時使用したバリコンが500V・50pFタイトバリコンでした。今回はこのアンテナチューナーと電圧給電アンテナなどを参考に「ノンラジアルアダプタ」と称してバリコン1つと空芯コイルで構成したものを製作しました。

バリコンは50MHz自作アンテナチューナーと同様に30年程前に購入した500V・50pFタイトバリコンを使用し、Lは直径1.2mmのスズメッキ線を単3電池に巻き付け空芯コイルを製作しました。バリコンは50pFとし空芯コイルを調整しての製作となりました。

タイトバリコンはすでに国内で生産されていないので新品の入手は極めて困難となっています。現在はジャンク市等で中古品は入手可能のようですが高価なものとなっています。スズメッキ線も新品を購入すると長尺で販売されているため高額なものになっています。

今回は安価に購入したジャンク品のスズメッキ線を使用しました。同軸コネクターも安価なUHFタイプを使用しています。ボックスは未来工業の小型ジョイントボックスを使用しています。三脚のカメラネジにて固定するためエツミの部材【メスメス止めネジナット、止めネジ(短)】を使用しています。

真空コイルはカット&トライにての巻き数を決めましたが、最初、巻き数を4tとしたところV.SWRは3以下になりませんでした。次に12tにしましたがV.SWRが3を超えてしまったことから、その次に7tとしたところでV.SWRが1.2程度で落ち着くようになりました。コイルの長さは21.5mmです。

左: アンテナ製作マニュアル 右: 採用した回路

ノンラジアルアダプタ外観

ノンラジアルアダプタ内部

カメラネジ部材の取付け

IC-705でV.SWR測定

4. ノンラジアルアダプタ介してHL6CLSを使用する

早速、山手線の駅前QRVにて三脚(高さは1m程度)に取付けて使ってみると・・・。

(1) 大塚駅南口広場ではV.SWRは1.2程度でした。

大塚駅前 (基台左下は同軸ケーブル)

(2) 池袋駅メトロポリタン口改札前では金網と擁壁の近くであったことでV.SWRは1.5以下になりませんでした。

池袋駅前

(3) 原宿駅東口・まちかど庭園では樹木の真下かつ人体(自身の身体)の傍であったことで池袋同様にV.SWRは1.5以下になりませんでした。

原宿駅前 (基台右下は同軸ケーブル)

(4) 代々木駅東口自転車等駐車場に隣接した広場では人体の向き(自身の体の向き)を変えるとV.SWRは1.1以下になりました。

代々木駅前

このことから、やはり本来はアースを必須とするこのアンテナでは設置場所周囲の環境にV.SWRが左右されやすいことがわかりました。(この不安定さがなくなれば固定コンデンサに置きかえることができるだろう。もしかすると、筐体を金属にすると安定するのかもしれない。今後、実験の余地はあるかも・・・)

通常の50W運用ではV.SWRが1.5以下(業務・プロだと2.0が許容と聞いたことがある)であればQSOに問題なしと考えられるが、5W以下のQRPでは1.1に近い方がやはり良いようである。また、とあるアマチュア局は移動運用の条件にいかに人に遭遇しないことを挙げているが、山手線の駅前QRVでは人との遭遇は避けられない。

50MHzでは144MHzや430MHzと異なり豚のしっぽ系のアンテナではちょっと効率が悪いと思ってしまうことから、メーカーからは2.2m程度の1/2λのノンラジアルアンテナが販売されているが形としては1m程度のノンラジアルアンテナが理想であるゆえに、せっかくのローディング形状であって1/2λノンラジアルではなかった50MHz帯のCLSはちょっと残念なアンテナであった。

しかし、せっかく購入したこのNGアンテナ(失礼)を活用したいがために、今回ノンラジアルアダプタの製作に至ったことから、メーカーに依存するだけでなく自身で工夫したものを活用できることがアマチュア無線の面白いところだと筆者は考えます。

★★★アンテナの分解・組立を楽に行うために★★★

今回購入したHF6CLSを持ち運ぶのにコンパクト化(2分割)する必要がありました。そのために分解・組立を楽にするためにイモネジを手回しできる(六角レンチも使用可)ネジに交換しました。

モービル運用する方にはお勧めできませんが、工具いらずで楽にアンテナ設営ができます。モービル運用される方はネジの脱落に注意してビニルテープ等を巻いてください。当初、蝶ネジを考えましたが2つのネジ間隔が狭いので頭でっかちのネジの使用は断念しました。

アンテナネジ

★★★日米商事が移転していました★★★

ジャンクパーツ購入に重宝している店(スズメッキ線もここで購入)が移転していました。といっても、同じ建物の3階です。存続はうれしいのですが、3階へ至る階段は狭く、店舗床も畳にカーペットを引いた状態なので足元にはご注意を・・・。

日米商事その1

日米商事その2

★★★小笠原村移動日程決定★★★

小笠原村父島への渡航日程が決まりました。自局のコールサインの冒頭に「JD1」をつけて運用します。微弱な電波へのお付き合いをお願いいたします。

2025年6月6日から2025年6月11日の1航海6日間、島内宿泊は3泊です。なお、6月6日・7日と10日・11日はおがさわら丸にてQRP/MM運用を行います。

今回はこれでおしまいです。

PHONEで楽しむQRP通信 バックナンバー

- 第31回 地元に目を向けた「荏原七福神めぐり」でプチ移動運用

- 第30回 再開 山手線駅前QRV 50MHz・SSB版【後編】

- 第29回 再開 山手線駅前QRV 50MHz・SSB版【前編】

- 第28回 北海道ハムフェアのついでのプチ移動運用

- 第27回 ハムフェア2025会場外周での移動運用ほか

- 第26回 3エリアと0エリアでの真夏のプチ移動運用

- 第25回 おなじみ「おがさわら丸」MM船上運用と気になる栃木県日光市移動

- 第24回 電車・自転車で行く東急電鉄世田谷線開通100周年沿線QRV

- 第23回 都会での50MHz移動運用を楽しむためのアンテナを考える

- 第22回 JRE駅スタンプラリーに便乗した都区内駅前QRV

- 第21回 兵庫・大阪・愛知 QRP行脚

- 第20回 SSB 5WでHFローバンド+αにチャレンジ

- 第19回 それでも継続、プチ移動運用

- 第18回 東京都内縦横断(東西南北、最端駅前QRVにチャレンジ)ほか

- 第17回 無線運用は二の次? グルメ旅・乗り鉄を堪能する

- 第16回 東京都23区の低い場所からのQRP運用に挑戦!

- 第15回 ハムフェア2024会場での移動運用

- 第14回 ハムフェア2024会場での移動運用準備

- 第13回 小笠原JD1父島移動運用【後編・運用報告】

- 第12回 小笠原JD1父島移動運用【前編・準備と予告】

- 第11回 難航している山手線駅前QRV 50MHz編 途中経過ほか

- 第10回 3エリア大阪府でハムライフを満喫する

- 第9回 ICOM IC-705(移動運用・小幌スタイル)に合わせたグッズを製作

- 第8回 JRE武蔵野線で駅前QRV

- 第7回 寒さに負けた移動運用、東武日光駅前QRVほか

- 第6回 コンテストやQSOパーティをQRP運用で楽しむ

- 第5回 日本一の秘境駅「小幌駅」で駅前QRV(北海道虻田郡豊浦町)

- 第4回 東京湾唯一の自然島「猿島」で遊ぶ & 都電荒川線貸切電車「アマチュア無線QRP号」出発進行!

- 第3回 144MHz SSB 1WでTRYする山手線駅前(駅ちか)QRV

- 第2回 QRP(出力5W以下)でのマリタイムモービル

- 第1回 QRPでのいたずら? いや、実験です

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)