日本全国・移動運用記

第116回 東京都利島村移動

2025年5月1日掲載

利島村は東京都の離島にある村で、面積は4.12平方キロメートルと、東京都の市区町村で最も小さな自治体です。人口は約300人と少なく、運用する局の数も限られています。利島村が全市町村との交信のラスト1になっている方がいらっしゃると聞き、移動運用を計画しました。

運用計画

離島のため、悪天候時には交通機関が欠航する可能性があります(図1)。観光シーズンには訪問者が多くなり、予約が満席・満室となることも予想されます。これらを考慮して、暑くも寒くもなく、台風の心配がない4月初めに運用を設定しました。

利島村へのアクセス手段としては、船とヘリコプターがあります。船には大型客船、ジェット船、フェリーがありますが、4月初めは大型客船の運航が無く、フェリーは運航日が限られているため、東京から1日1往復運航されるジェット船を利用することにしました。また、ヘリコプターは利島と大島とを結んでいますが、大島で船に乗り換えるには時間を要します。

図1 利島村の位置

機材は郵便局に郵送し、現地でレンタカーを借りて設置しました。行きの4月5日は好天の予報で、東京・竹芝のフェリー乗り場は釣り道具や自転車を持った大勢の人で賑わっていました。

4月5日(1日目)の運用 標高の高い所を目指すも、残念ながら・・・

利島に到着すると、島の中央にそびえる円錐型の大きな山が目を引きました(写真1)。レンタカーを借りて荷物を積み込み、山を目指して車で登っていきました。利島の集落は斜面に位置しており、勾配15%の急な坂も見られました(写真2)。

ところが、集落を通り過ぎると、残念ながらスマホが圏外になってしまいました。HF帯の運用だけであれば標高が高い場所を選ぶ必要はありませんが、今回は144~1200MHz帯の設備も持参したので、スマホが使用可能で見通しが良い、集落に近い標高129mの場所で妥協して運用することにしました。

写真1 ジェット船で利島村に到着した時の様子

写真2 勾配15%の坂道

運用場所からは大島が良く見えました(写真3)。まず、サテライトのAO-73から運用を開始しました。利島村はサテライトの移動局が少なく、未交信という局が非常に多かったため、最初はかなり激しいパイルアップになりましたが、時間の経過とともに徐々に落ち着いてきました。

続いてHF帯の運用を7MHz CWから開始すると、こちらもパイルアップが続きました。しかし、伝搬のコンディションは良いとは言えず、14MHz帯では近距離がスキップしていました。静岡、神奈川、東京方面とは直接波で交信できる局も確認できて、50MHz帯では8QSOできました。

HF帯のアンテナは、いつものように2025年3月号などで紹介している方法を採用しました。底面にアルミ板を貼り付けたオートアンテナチューナー(AH-4)を車の屋根に置き、ビニル線を取り付けた釣竿をタイヤベースで立てたものを使用しました。

ダイポールアンテナを使用しなかった理由として、食事の場所・時間が限られており食事の時間には一旦撤収して宿に戻らなければならない、港などの広い場所ではワイヤーアンテナの端を固定することが難しい(固定するための重石等を用意できない)といった事情もあります。

今回、釣竿は手持ちで運搬しました。ジェット船に長尺の荷物を持ち込むと追加料金が必要であり、本土に近いため必ずしも高性能のアンテナは必要無いと考え、釣竿ケースに収納できる長さ8mの釣竿を使用しました。

離島では車が塩害を受けやすく、古い車はボロボロに錆びていることがあります。今回利用したレンタカーは、整備は行き届いていたものの、塩害対策として厚めの再塗装が施されていました。そのため、アンテナチューナーの下面に取り付けたアルミ板の容量結合アースでは効きが弱いと感じることがありました。オートアンテナチューナーでチューニングは取れたため、運用に支障はありませんでした。

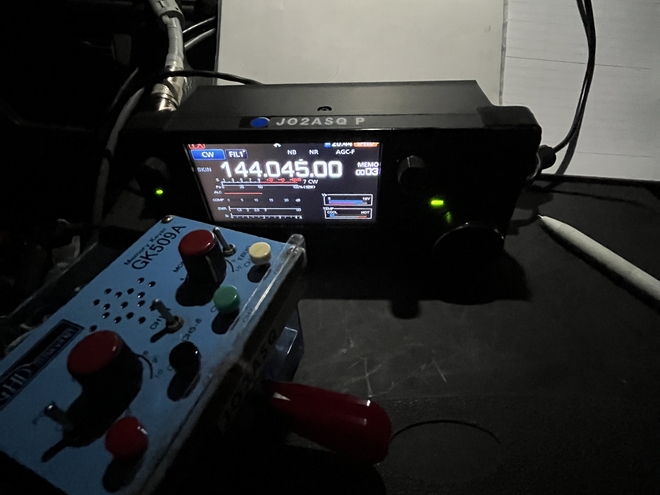

写真3 運用場所の様子

夜には再び標高の高い運用場所に移動して、144~1200MHz帯も運用しました。今回使用したレンタカーは軽自動車で、供給できる電流に制限があったため、一日の最後の運用では無線機用バッテリー(リン酸鉄リチウムイオン12V50Ahを1個と36Ahを1個)の残容量が少なくなりました。そのため、144MHz帯と430MHz帯はIC-705を使用し、PD 15V3A対応モバイルバッテリーと15Vトリガーケーブルを組み合わせて10W出力で運用しました(写真4)。この電源は2021年1月号 JH0CJH・JA1CTV 川内氏の記事を参考にしました。

アンテナは、サテライト通信に使用している144MHz 4エレ(水平偏波)/430MHz 7エレ(垂直偏波)で、伊豆半島に向けると信号は強くなる傾向がありました。1200MHz帯ではQSOできず、これは神奈川県の東部や東京都の都心方面が大島の陰に位置しており、電波がブロックされたことが原因と思われます。

写真4 IC-705で144MHz帯と430MHz帯を運用している様子

4月6日(2日目)の運用 最後は激しい雨で、予想外の展開

2日目の4月6日は悪天候の予報でした。ジェット船は欠航の可能性があると考え、利島から大島にヘリコプターで移動する予約を取り、運用を早めに切り上げることにしました。大島まで移動すれば、本土に移動する手段は複数あり、当日中に帰れると見込んでいました。

HF帯の伝搬はあまり良くないため、7MHz帯と10MHz帯の運用に集中し、24MHz UPは断念しました。午前9時頃から雨が強まり、予定していた午前10時の撤収時には、さらに激しい雨になっていました(写真5)。

写真5 雨が降る中で運用の様子

ヘリコプターは荷物の持ち込みに制約があるため、釣竿アンテナや衣類も含む全ての荷物を郵便局で発送し、最低限の荷物だけを持参してレンタカーを返却しました。ところが、悪天候でヘリコプターが欠航になり、ジェット船は、この天候で運航できるか不透明で、帰れなくなる最悪の事態も想定しながら対応策を執りました。結果として、ジェット船は東京まで運航され、無事に当日中に帰ることができました。

結果

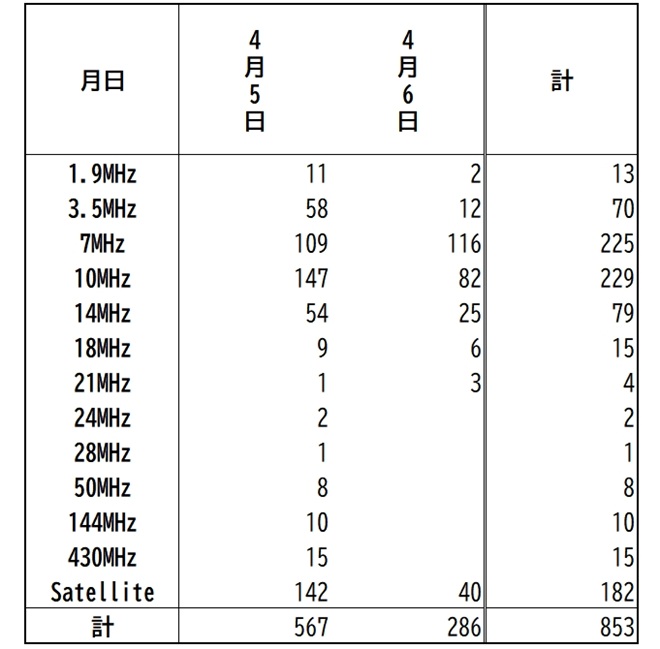

QSO数を表1に示します。18MHz帯から上のバンドは電離層反射がほとんど無く、直接波による交信でした。

表1 周波数帯、運用日ごとのQSO数。1.9~430MHz帯はCW、サテライトはCWとSSB。

日本全国・移動運用記 バックナンバー

- 第125回 年末年始の九州北部移動

- 第124回 山梨県移動

- 第123回 徳之島移動(3回目)

- 第122回 徒歩による東京都大島町移動

- 第121回 岩手県北部移動(後編)

- 第120回 岩手県北部移動(前編)

- 第119回 沖永良部島移動(3回目)

- 第118回 利尻島・礼文島移動(後編)

- 第117回 利尻島・礼文島移動(前編)

- 第116回 東京都利島村移動

- 第115回 沖縄本島移動

- 第114回 千葉県内房方面移動

- 第113回 年末年始の九州南部移動

- 第112回 さいたまハムの集いで移動運用

- 第111回 鹿児島県大隅半島移動

- 第110回 JARL鳥取県支部大会で移動運用

- 第109回 秋田県全市町村移動

- 第108回 種子島移動

- 第107回 SHF帯で手軽に移動運用

- 第106回 大型連休の北海道移動(後編)

- 第105回 大型連休の北海道移動(前編)

- 第104回 鹿児島郡三島村移動

- 第103回 茨城県北部移動

- 第102回 鹿児島県北西部移動

- 第101回 浜松市の新区移動

- 第100回 奈良県北西部移動

- 第99回 新潟県中越地方移動

- 第98回 北海道ハムフェアで講演と実演

- 第97回 北海道 道東方面移動

- 第96回 北海道 網走・釧路方面移動

- 第95回 浜松市の消滅予定区移動(その2)

- 第94回 大型連休の北海道移動(後編)

- 第93回 大型連休の北海道移動(前編)

- 第92回 浜松市の消滅予定区移動

- 第91回 西日本ハムフェアで講演と移動運用

- 第90回 沖縄本島全市町村移動(後編)

- 第89回 沖縄本島全市町村移動(前編)

- 第88回 徳之島移動

- 第87回 神奈川県移動

- 第86回 高知県中部移動

- 第85回 夏の北海道・十勝方面移動

- 第84回 熊本市移動

- 第83回 佐賀県東部移動

- 第82回 北海道道央方面移動(後編)

- 第81回 北海道道央方面移動(前編)

- 第80回 沖永良部島移動

- 第79回 長野県伊那地方移動

- 第78回 福島県中部移動

- 第77回 広島県移動

- 第76回 石川県移動

- 第75回 岩手県釜石市移動

- 第74回 長野県下伊那郡移動

- 第73回 移動運用に便利な、サテライト通信用アンテナの製作

- 第72回 奄美大島移動

- 第71回 鹿児島県大島郡喜界町移動

- 第70回 北海道・道東方面移動(後編)

- 第69回 北海道・道東方面移動(前編)

- 第68回 東京都大島町移動

- 第67回 熊本県球磨郡移動

- 第66回 大分県移動

- 第65回 沖縄県宮古島市移動

- 第64回 長崎県対馬市移動

- 第63回 沖縄県石垣市移動

- 第62回 長崎県 離島以外の全市町移動

- 第61回 夏の北海道移動 ~フェリーからはIC-705で衛星通信~

- 第60回 種子島移動

- 第59回 沖縄県宮古郡多良間村移動

- 第58回 徒歩によるHF帯の移動運用

- 第57回 アマチュア無線オンラインレッスンを開催

- 第56回 鹿児島県熊毛郡屋久島町移動

- 第55回 JARL沖縄県支部大会(ハムの集い)

- 第54回 鳥取県日野郡移動(アンテナチューナーAH-4で簡単QSY)

- 第53回 沖縄本島南部、市町村早回り移動

- 第52回 さいたまハムの集いで運用実演

- 第51回 和歌山県・本州最南端移動

- 第50回 北海道ハムフェア出展と移動運用

- 第49回 IC-9700でサテライト通信の移動運用(後編)

- 第48回 IC-9700でサテライト通信の移動運用(前編)

- 第47回 鹿児島県徳之島移動

- 第46回 長崎県壱岐市移動 (V/UHFは2台のIC-9700で効率運用)

- 第45回 北海道・函館方面移動 (+IC-9700で、V/UHF帯の遠距離通信にチャレンジ)

- 第44回 山口県大島郡周防大島町移動 (プラスIC-9700で、D-STAR全国ツアー追っかけ)

- 第43回 兵庫県篠山市移動

- 第42回 高知県東部移動

- 第41回 鹿児島県薩摩半島移動

- 第40回 南松浦郡新上五島町移動

- 第39回 島根県移動

- 第38回 福岡県那珂川市・新市移動

- 第37回 富山県中新川郡移動

- 第36回 愛知県北設楽郡移動

- 第35回 KANHAM会場周辺移動

- 第34回 岐阜市周辺RTTY移動

- 第33回 大型連休の北海道移動

- 第32回 東京都青ヶ島村移動

- 第31回 西日本ハムフェア会場で移動運用

- 第30回 愛媛県越智郡上島町移動

- 第29回 高知県移動

- 第28回 岡山県移動

- 第27回 奄美大島移動

- 第26回 山口県移動

- 第25回 福井県RTTY移動

- 第24回 大分県移動

- 第23回 神戸市移動

- 第22回 佐渡市移動

- 第21回 北海道移動

- 第20回 広島市移動

- 第19回 福岡県移動

- 第18回 沖縄本島移動 その2

- 第17回 沖縄本島移動 その1

- 第16回 雨竜郡(上川)幌加内町移動

- 第15回 徳島県移動

- 第14回 宮城県富谷市移動

- 第13回 熊本市の政令指定都市移行

- 第12回 岩手県滝沢市・新市移動

- 第11回 新市移動の楽しみ

- 第10回 北海道で大移動【後編】

- 第9回 北海道で大移動【前編】

- 第8回 北海道で大移動【計画編】

- 第7回 沖永良部島移動

- 第6回 大阪市移動

- 第5回 種子島移動

- 第4回 都心部の限られた場所で移動運用

- 第3回 雪の上で移動運用

- 第2回 SA・PAで移動運用

- 第1回 八重山郡竹富町移動―日本の端から電波はどこまで飛ぶか?

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)