新・エレクトロニクス工作室

第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ

2025年9月16日掲載

測定

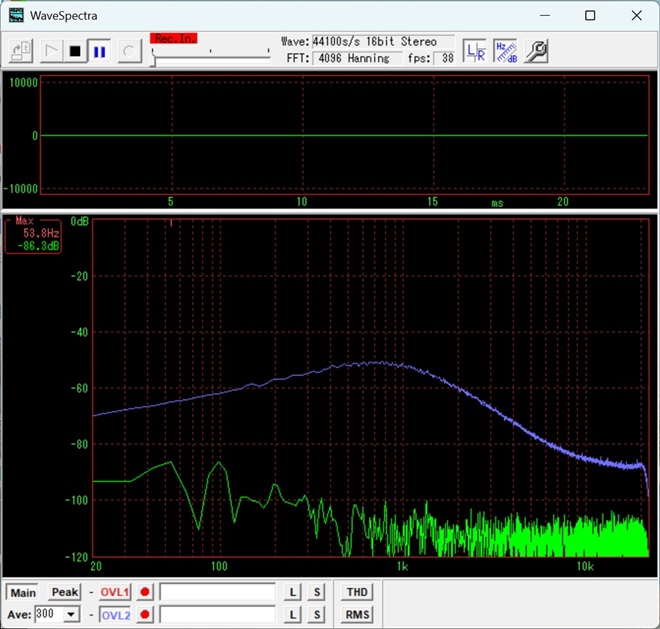

まず、疑似音声をライン入力すると図2のようになりました。これは疑似音声の出力そのものの特性になります。緑のラインは測定終了後に入ったノイズです。これは無視して下さい。青色ラインが測定した結果の平均値です。

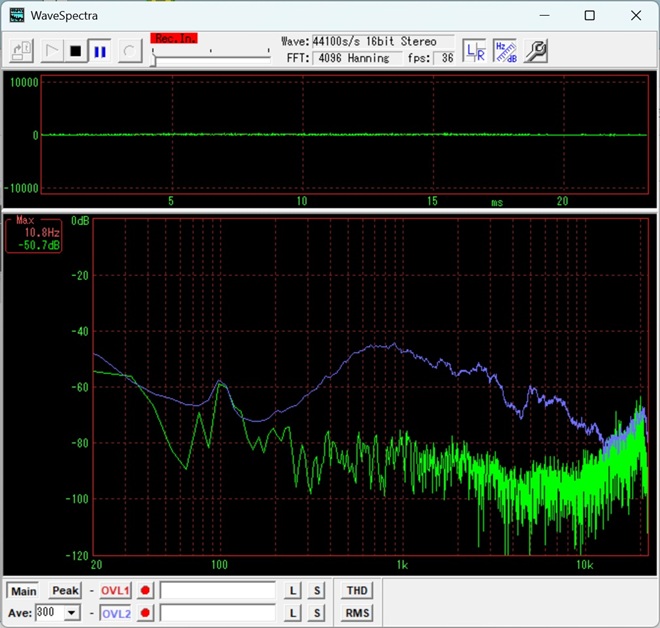

作ったアンプとスピーカを通して、パソコンのマイクに入力しました。写真9はその様子です。これをWSでチェックすると、図3のような特性になりました。ヘッドホン用とはいえ、低音のレベル低下は大きいようです。100Hz付近にノイズがあるのは仕方ないのでしょう。高音域はクセだらけで、理想とは思いません。図2との差はスピーカとマイクを通った結果になります。相違はありますが、これでもかなり良い方です。

写真9 疑似音声をスピーカから出している様子

使用感

これでマイクを内蔵したトランシーバの測定も何とかできるようになりました。もちろん理想には程遠いのですが、今後少しずつ進化させたいものです。

このようなスピーカを使った工作をしてみて、今まで全く考えていなかった事もあり勉強になりました。接続すれば音が出るのがスピーカと思っていましたが、ボックスに入れるだけで音域が全く変わります。また、別の事(第21回 KT0936を使ったDSPラジオ)もあって、スピーカのボイスコイルの抵抗はインピーダンスに近い値になるとか、スピーカには最低周波数のf0があるとか、周波数によってインピーダンスの変化があるとか、結構な勉強になりました。実は、ボイスコイルは1kHzとかで8Ωになり、DC的には0Ωかと思っていました。しかし、これでは低音が入った時に大電流が流れてしまいますし、高音が出なくなってしまいます。オーディオが趣味の方には常識なのでしょう。

新・エレクトロニクス工作室 バックナンバー

- 第46回 令和版 熊本シティスタンダードSSBジェネレータ

- 第45回 クリスタルフィルタチェッカ その2

- 第44回 クリスタルフィルタチェッカ その1

- 第43回 基板で作るクリスタルフィルタ

- 第42回 基板で作るアッテネータ その2

- 第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ

- 第40回 50MHz用ミニリニア(その1 2SC1970)

- 第39回 基板で作るアッテネータ その1

- 第38回 50MHzマッチングチェッカ

- 第37回 VMP-4を使った50MHzリニアアンプ

- 第36回 GPSDO用出力分配器

- 第35回 4分配器の実験

- 第34回 SG用+28dBmアンプ

- 第33回 DBMチェッカ2

- 第32回 SG用30dBアンプ

- 第31回 50MHz AMトランシーバ2

- 第30回 LA1201テストボード

- 第29回 電源用ダミー

- 第28回 猛暑時のミニ工作 その2

- 第27回 10dBアンプの実験

- 第26回 Si5351A試験ユニット

- 第25回 ACアダプタ風ミニ電源2&専用ダミー

- 第24回 オールバンド・ダミーアンテナ

- 第23回 テレビ用ブースターアンプ

- 第22回 SG用AMアダプタ

- 第21回 KT0936を使ったDSPラジオ

- 第20回 50MHz AMトランシーバ

- 第19回 SG用20dBアンプ

- 第18回 50MHz PSN SSBトランシーバ

- 第17回 GPSモジュール用試験器

- 第16回 猛暑時のミニ製作集

- 第15回 AD9959を使ったSG その2(後編)

- 第14回 AD9959を使ったSG その2(前編)

- 第13回 10MHz GPS発振器2

- 第12回 RF部テストボード

- 第11回 Si5351Aを使ったVFO実験ボード2

- 第10回 IF部テストボード

- 第9回 定電流Ni-MHチャージャー

- 第8回 AF部&電源部テストボード

- 第7回 DBMチェッカ

- 第6回 Si5351Aを使ったVFOの実験ボード

- 第5回 ミニ電源用ダミー

- 第4回 ACアダプタ風 ミニ電源

- 第3回 10.000MHzクリスタルフィルタ

- 第2回 レベル比較器

- 第1回 モールス練習用低周波発振器

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)