アマチュア無線の今と昔

第36回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

2025年11月4日掲載

連載36回目です。今回で36回ということは、もう丸3年も書き続けていることになります。

丸3年を向かえましたhi

不思議な物で、私は小学生時代には作文は苦手でした。それがどういうわけか、一時期、プロのライターとして飯を食っていた時代がありました。アマチュア無線の世界でも中学時代に1本だけ原稿を書いた記憶があります。その後、大学生から社会人にかけて、何本も執筆した思い出があります。25年振りにアマチュア無線を再開し、すぐにまた物書き稼業が復活するとは思ってもいませんでした。これもJS3CTQ稲葉編集長のお陰(?)ですhi

さて、毎日日替わりで天候や気温がめまぐるしく変化しております。先日の全市全郡コンテストの時は、関東地方では雨が降っており、ジャンパーを引っ張り出して着込んでしまいました。

もうすぐこんな上着が欲しくなる季節です

天候のせいか、コンテストの参加者も移動局の割合が少なかったように思います。特に、1200MHz以上のバンドで顕著であったように思います。風邪を引きやすい時期です。健康には気を付けてお過ごしください。それでは、今回も原稿を進めていきましょう。

風邪のウイルスには注意しましょうね

相手に合わせて

全市全郡コンテストに、いつもの社団局からエントリーさせてもらいました。毎度のことではあるのですが、SSBで相手に合わせて呼んでいない局が多かったのが気になりました。

CWなら、わざとずらしてコールすることが、パイルを突破するコツだったりします。相手局より周波数を上にずらすか、下にずらすか、相手の運用方法によって異なってきます。つまり、LSBでCWを聞いているか、USBでCWを聞いているかによって、変わってくると思います。しかも、ずらしてもフィルターの帯域の範囲内でないとフィルターの特性で切られてしまうため、意味がありません。しかし、ずらして呼ぶことで、他の局と重ならなくなるため、拾って貰いやすくなります。

ところがSSBの場合、ずらして呼ぶメリットはあまりないように思います。聞きにくいだけですし、相手に送信している内容が伝わらなければ、まず自分が拾って貰える確率は下がります。相手の周波数に合わせて呼ぶ、それが最近はあまり上手に出来ていないと感じました。もしかしたら、RITをオンにしたまま運用しているのかな? って思うくらいです。呼ばれる側になったときは、私はいつもRITをオンにして運用しています。

いろいろ話を聞いてみると、耳で判断する人が少なくなっているのだとか。通常の運用だと、ちょうどの周波数(例えば50.350MHz)で運用する人が多いので、そのちょうどの周波数に合わせる、という風に周波数を合わせるのだそうです。

昔は、アナログVFOですし、ましてやデジタル表示で周波数が読めるなんて時代ではなかったので、耳で相手の周波数に合わせるしかなかったのです。これも便利になりすぎた弊害なんでしょうかhi 空いているバンドならともかく、7MHzの、しかもコンテストのような混雑したところでずれて呼ばれると、ちょっとビックリしますhi

具体的にどうすればうまく相手の周波数に合わせることができるのか? これはもう、慣れていくしかないように思います。SSBだったら、相手のしゃべっている声が、あたかもFMやAMのような自然な感じで聞こえるところが相手の周波数ですから、それを探し出すことで、合わせられると思います。

CWについては、最近の無線機では、CWのサイドトーンと同じ周波数にすれば、相手に合わせられることが多いです。中にはゼロインの表示が視覚的にできるものもあります。それこそ昔は感覚で合わせていたと思います。そういう感覚は今でも健在のようですhi

いずれにしても、場数を踏んで慣れていくしかないと思います。特にコンテストはスピーディにQSOすることが求められているので、サッと合わせてQSOして次に行く、という感じだと思います。多少ずれていても、コールサインとコンテストナンバーだけ判ればいいので、そのままQSOしちゃうことも多いと思います。ずれてるって指摘する時間がもったいないですから。やっぱり、普段の運用で感覚を磨いておくしかないと思います。

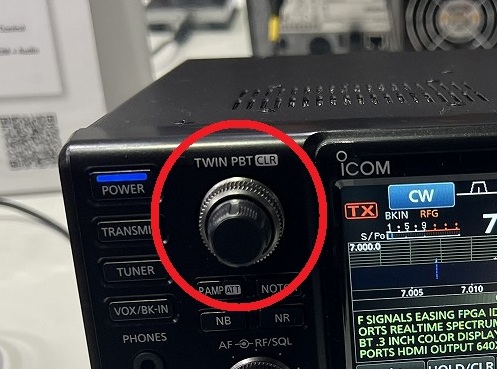

皆さんはちゃんと合わせてQSOできてましたでしょうか? そういえば、最新の機種には、ボタンひとつで相手にゼロインできる機能が付いてますね。これも昔では考えられなかった便利な機能ですhi

IC-7300MK2のCWオートチューン

CWフィルター

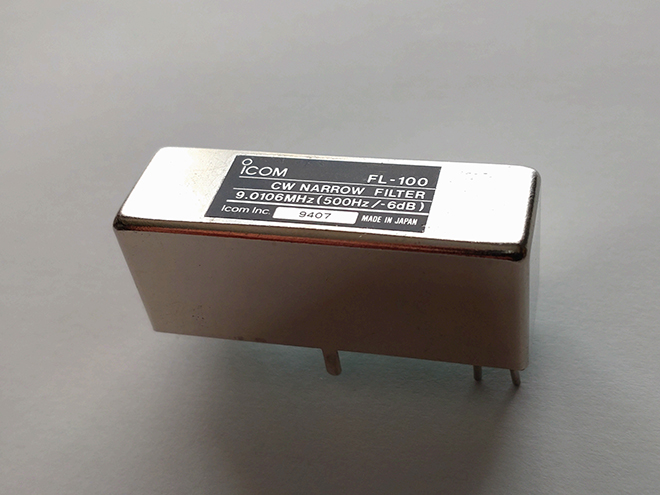

コンテストでCWを運用するたびに感じることなんですが、アマチュア無線人口が減ったとはいえ、コンテストの時には、非常に多くの局がオンエアされているな、と感じます。それは、旧機種で運用する場合にCWフィルターなしでは、少々運用がきついと感じるからです。

特に私の住んでいる関東南部では、430MHzのCWはコンテストの周波数にビッチリ並んで出てきますので、普段はまったく必要性を感じないのですが、コンテスト時はCWフィルターほしい! って、いつも感じます。

昔はCWを運用する時には必ず入れたCWフィルター、購入時に一緒に購入していた人は大丈夫ですが、最近になってヤフオクなどで中古を入手した場合には、必ずしも入っているとは限らないです。

CWフィルターの例

また、旧機種の場合、HF機にはほとんどの機種がCWフィルターを入れることができますが、V/UHF機だと入らない物もあります。もっとも、最近の機種は同等機能の標準装備により、CWフィルターのオプション設定がありません。

IC-7300MK2のツインPBT。CWフィルター同等の使い方ができる

私がアマチュア無線を始めた頃、CWフィルターが最初から入っている機種は、ごくわずかでした。当時の記憶では2~3機種しかなかったように思います。

それが今ではいろいろなデジタル信号処理技術のおかげで、最初から装備されている、もしくは帯域を狭められる機能がついています。かつて一部の高級HF機では、通過帯域幅の異なる2種類のCWフィルターを装着して、状況に応じて選択することが可能でしたが、デジタルとなった今では、廉価機においても複数の帯域幅を自由に設定でき、ボタンで簡単に切り替えることができるようになっています。

確かに昔よりは無線人口は減っています。しかし、実際に運用している人に限れば、CWを運用する人の割合は、昔よりは増えているような気がします。実際に私の周りのアクティブなOMさんは、ほぼ1アマ、2アマ、3アマです。つまりCWを運用できるライセンスを持っている人ばっかりです。そういうことを考えると、良い時代になったな~って思いますhi

なおご意見、ご感想、ご質問等については、筆者である私宛(jf1kktアットマークgmail.com)へご連絡頂けますと幸いです。

アマチュア無線の今と昔 バックナンバー

- 第39回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第38回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第37回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第36回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第35回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第34回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第33回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第32回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第31回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第30回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第29回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第28回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第27回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第26回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第25回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第24回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第23回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第22回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第21回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第20回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第19回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第18回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第17回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第16回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第15回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第14回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第13回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第12回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第11回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第10回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第9回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第8回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第7回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第6回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第5回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第4回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第3回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第2回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

- 第1回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)