今更聞けない無線と回路設計の話

【テーマ2】デシベルと無線工学

第15話 非線形歪み(その5)

2026年1月5日掲載

第14話では、伝送信号を歪ませないためにバックオフを確保するということは、飽和出力の大きい増幅器を小さい出力で使用するということで、機器の大きさと消費電力の観点から非常にもったいない使い方であること、そしてこれを改善する基本的な考え方である「負帰還」について解説しました。「負帰還」による直線性の改善は効果的である一方、高周波増幅回路では、一段で十分な開ループ利得が得にくいこと、周波数が高くなると回路遅延の影響が無視できなくなること、などが大きな制約になり、特に高周波高出力増幅回路には適用されていません。第15話では高周波回路でよく利用される「歪み補償」技術についてご紹介します。

1. 高周波増幅回路における負帰還の問題点

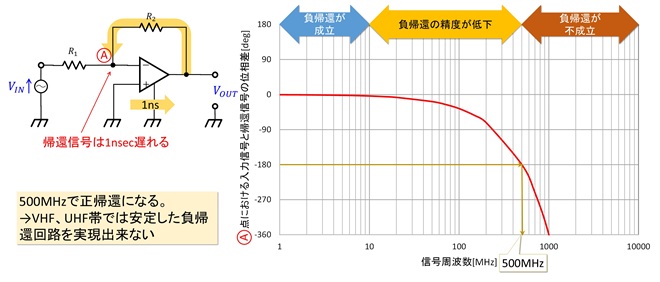

一般に無線通信で取り扱う高周波増幅回路は、取り扱う信号の周期に対して、増幅素子の遅延時間が無視できない・・・ つまり増幅素子の遅延に伴う入出力間の位相差が無視できない大きさに達するような周波数領域を扱います。このような領域で帰還回路を使用すると、負帰還回路のつもりが、特定の周波数では正帰還になってしまい、動作が不安定になります。図1は増幅器の伝搬遅延が1[nsec]存在した場合に入力信号とフィードバック信号の位相関係にどれだけの誤差が生じるかを示したものです。

図1 増幅器の遅延が1[nsec]ある場合の入力信号とフィードバック信号の位相誤差

1[nsec]というと、自由空間で30[cm]に相当するので、高周波増幅用のトランジスタ単体でこれほど遅延するデバイスは無いですが、一般的な増幅回路は、デバイス入出力の寄生容量や整合回路の影響で[psec]~[nsec]オーダの伝搬遅延を有することが多々あります。このため信号周波数が高くなると位相余裕(正帰還状態からどれくらい離れているか)が小さくなって、負帰還回路の安定性が悪くなります。そして信号周波数500[MHz]においては、もはや帰還信号が位相反転するため、負帰還のつもりで設計していても実際の帰還信号は同相となって正帰還がかかり増幅回路が発振してしまう事になります。また位相の回転量が周波数によって異なるため、広い周波数レンジをカバーしようとすると帯域の端と端でフィードバックの効き具合が変化するという問題も発生します。高周波増幅回路において振幅直線性を改善するためには、このような課題を避けて別の方法で補正を行う、もしくはこれらの課題を解決して負帰還を行う必要があります。

2. 狭帯域で負帰還を行う方法(直交帰還ループ/Cartesian Feedback Loop)

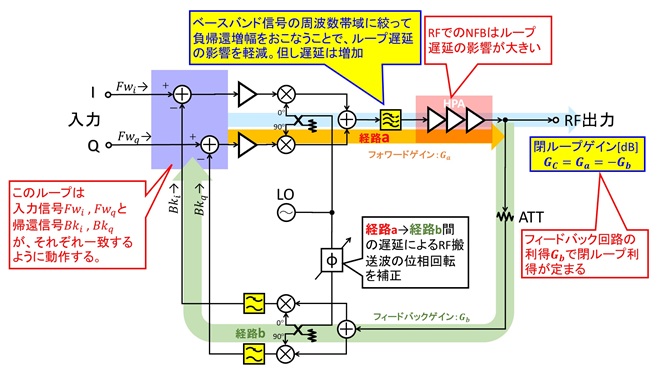

伝送する信号が狭帯域で、シングルキャリアの場合は、直交帰還ループ(Cartesian feedback loop)というフィードバック回路が採用されます。これは非線形性を補正したい増幅器に直接負帰還を行うのではなく、ベースバンド(変調信号)に負帰還を行う方式です。つまりRF信号の包絡線振幅が変調信号と等しくなるようにフィードバック制御を行います。図2に直交帰還ループの原理図を示します。非線形性を補正したい高周波増幅器はHPAと書かれたブロック(すなわち送信アンプ)です。図中、緑の矢印で示すHPAの出力の一部を分岐して直交検波を行い、ベースバンドのI信号、Q信号にそれぞれ逆相加算している経路がフィードバック回路です。何故、直交検波してI信号、Q信号にフィードバックするかというと、増幅器の非線形歪みには振幅の歪みと位相の歪みが存在するからです。第11話の注釈“※1”でも触れましたが、一般的な増幅器の出力信号波形は、振幅が飽和点に近づいて歪み始めるとプラスの振幅とマイナスの振幅にアンバランスが生じるため、DCバイアスを取り除いた時点で位相回転が発生します。位相の回転量は入力振幅が大きく(飽和が深く)なるほど大きくなるので、入力振幅の変化が出力の位相変化に変換される現象としてAM-PM変換と呼ばれます。直交検波してI信号、Q信号にフィードバックする理由は、HPAの出力を単純にダウンコンバートして振幅検波してしまうと、AM-PM変換で発生する搬送波の位相回転が検出できなくなるためです。

直交検波のためのLO信号は直交変調に使用するLOと共通になりますが、HPAとフィードバック経路の伝搬遅延分、すなわちオレンジの矢印で示した経路aと緑の矢印で示した経路bの合計遅延に相当する分だけ位相を戻すことにより、正帰還状態になることを防止します。また帰還回路が本質的に狭帯域になるため、フォワード系の通過帯域もフィルタで制限して、帯域外の利得を抑制します。直交フィードバック回路はフィードバックされた

ベースバンド信号 の振幅が、

入力ベースバンド信号

の振幅が、

入力ベースバンド信号 の振幅と常に一致するように動作します。

従ってこの増幅回路のフォワード系統(図2における経路a)の利得を

の振幅と常に一致するように動作します。

従ってこの増幅回路のフォワード系統(図2における経路a)の利得を![]() [dB]、フィードバック系統(同、経路b)の利得を

[dB]、フィードバック系統(同、経路b)の利得を![]() [dB]とおくと、両者の間には

[dB]とおくと、両者の間には

(式2-1)

の関係が保たれます。一般にHPA出力は大振幅の信号なので、経路bは温度や電源電圧変動の影響を受けないパッシブデバイスのみで構成することが可能です。これにより直交フィードバックを適用した増幅回路の閉ループ利得Gcは温度や電源電圧の変動に対して影響をうけなくなり、いわば「定利得」回路として動作します(利得一定であって振幅一定では無いことに注意)。直交フィードバック方式は、1990年代に第一世代のデジタルMCA無線が16QAMを採用した際に送信SNRの改善を必要(恐らく30dB弱)としたことから採用されたのが、普及の始まりだと思います。現在でもV/UHF帯の陸上移動無線設備を中心に、隣接チャネル漏洩電力の規格を満足させるための常套手段として多くの無線機に採用されています。

3. フィードフォワード増幅器

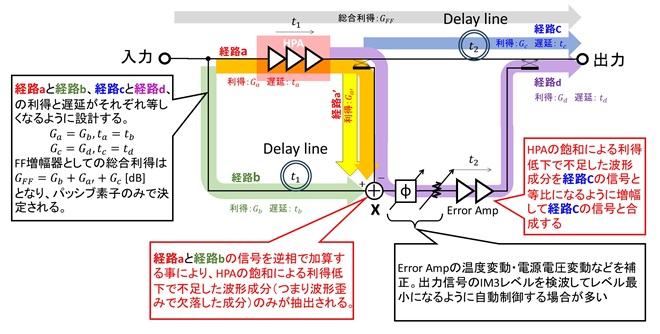

フィードフォワードは振幅直線性を改善するための異なるアプローチです。フィードバック方式の原理的な弱点は、出力信号の一部を入力に戻す点にあります。出力信号を参照して入力を補正する仕組みであるが故に、デバイスの遅延に伴う入出力間のタイミング誤差が補正誤差に繋がり、高い周波数領域では系の不安定性を増大させてしまいます。そこで出力信号を参照して次段の信号を補正する方式にすれば、必要になるのは主信号と補正信号のタイミング(遅延)調整のみであり、調整に伴う遅延が系を不安定にすることはない・・・ というのがフィードフォワード方式の基本的な考え方です。図3にフィードフォワード方式増幅回路の原理図を示します。

フィードフォワードアンプは、HPAの出力と入力のそれぞれから分岐した信号を、レベルとタイミングを揃えて出力信号のタイミングで比較し、差分、すなわちHPAの非線形歪みで失われた成分をError Ampで増幅した後、タイミングを揃えたHPAの出力信号に付け足す事で、HPAの非線形性を補正します。Error AmpはHPAが歪むことで失われた成分のみを増幅する回路なのでHPAと比較して小さい出力の増幅器で済ませることが出来ます。HPAの入出力信号を比較(差分抽出)しますが、入出力間を直接結合しないので、ネガティブフィードバックにつきものの位相余裕問題が発生しません。このため比較的広帯域(比帯域10%程度)の歪み補償(非線形性の補正)が可能です。図中にXと記した加算(減算)回路でHPAの非線形歪みを正しく抽出するためには、加算回路の入力端子において、入力信号が出力信号のタイミングと揃っており、かつ増幅器の入力端子から加算回路の入力端子までの出力信号と入力信号の経路利得が揃っている必要があります。このためには増幅回路入力から加算器までの2つの経路(経路aと経路b)の利得と遅延量が等しくなければならず、経路bにはHPAの遅延と同等の遅延時間を与えるための遅延線路(一般的には同軸ケーブル)が挿入されます。同様に抽出した差分信号で正確にHPAの非線形性を補正するためには、HPA出力端子からフィードフォワードアンプの出力端子までの2つの経路(経路cと経路d)の利得と遅延量が等しくなければならず、経路cにはError Ampの遅延と同等の遅延時間を与える遅延線路(低損失同軸ケーブルなど)が挿入されます。Error Ampは温度や電源電圧の変動等で利得特性が変動してしまうため、これを補正するための移相器と可変ATTが組み込まれて自動制御されるのが一般的です。これら移相器と可変ATTの調整は、増幅器出力端子においてIM3成分を抽出して検波する方法、あるいは専用のパイロット信号を挿入して増幅器出力端子で相殺状態を維持する方法など、いくつかの方法が実用化されています。フィードフォワードアンプは比較的簡単な回路構成で広帯域の歪み補償が実現出来るため、第3世代(CDMA)あたりまでの携帯電話基地局や地上波デジタルTV放送の中継増幅器等、様々な用途に適用されましたが、HPA出力に損失の大きい遅延線が入る事、外付けのError Ampが必要な事から電力効率が悪いため、昨今では多くが次に紹介するDPD(デジタルプリディストーター)に置き換わっています。それでも直交フィードバックやDPDのように、高周波信号をベースバンド信号まで戻す必要が無いため、今でも地上波デジタルTV放送の中継送信機やLCXを用いる中継系の増幅器などに多用されています。

次ページは「適応制御による負帰還方式」

今更聞けない無線と回路設計の話 バックナンバー

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第17話) レベルダイヤグラムの縦軸(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第16話) レベルダイヤグラムの構成

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第15話) 非線形歪み(その5)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第14話) 非線形歪み(その4)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第13話) 非線形歪み(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第12話) 非線形歪み(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第11話) 非線形歪み(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第10話) 線形歪み(フェージング現象)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第9話) 足される雑音と掛けられる雑音

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第8話) 等価雑音の内訳

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第7話) 無線通信の成立条件(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第6話) 無線通信の成立条件(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第5話) 無線通信の成立条件

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第4話) dBmとdBµVの複雑な関係

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第3話) dB(デシベル)を知る(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第2話) dB(デシベル)を知る(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第1話) (プロローグ)無線通信機の天井と床

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第30話) 三角関数のかけ算と無線工学の切っても切れない深い縁

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第29話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第28話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第27話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第26話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第25話) マイナスの周波数

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第24話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第23話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第22話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第21話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その6)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第20話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その5)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第19話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第18話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第17話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第16話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第15話) 位相検波器の話

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第14話) PLLの動作原理と代表構成

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第13話) PLLの役割とサイン波の純度について

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第12話) 同一周波数のサイン波のかけ算と位相のはなし

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第11話) ギルバートセル乗算器(その3・ギルバートセル乗算回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第10話) ギルバートセル乗算器(その2・定電流源とカレントミラー回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第9話) ギルバートセル乗算器(その1・差動増幅の基礎)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第8話) ダブルバランスドミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第7話) ダブルバランスドミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第6話) トランジスタミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第5話) トランジスタミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第4話) 非線形動作を利用したかけ算のまとめ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第3話) ミキサの線形性って何?

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第2話) 周波数変換とミキサ(混合)回路

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第1話) サイン波のかけ算

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)