新・エレクトロニクス工作室

第26回 Si5351A試験ユニット

2024年6月17日掲載

Si5351Aを使った実験ボードは第6回と第11回で作成しています。どちらも使用しているので、この次は無いと思っていました。これらはSi5351Aをじっくりと攻略するのには好都合でしたが、CPUにATtiny861を使っていました。少し大がかりなシステムを考えた時に、困ってしまったのです。このままでは、他の制御を同時に実験する事ができません。最初からATmega328P等を使って、規模を大きくしておく方法もありました。しかし、それでは最初にSi5351Aを攻略するには問題がありそうでした。多分に感覚的なものですけど・・・。

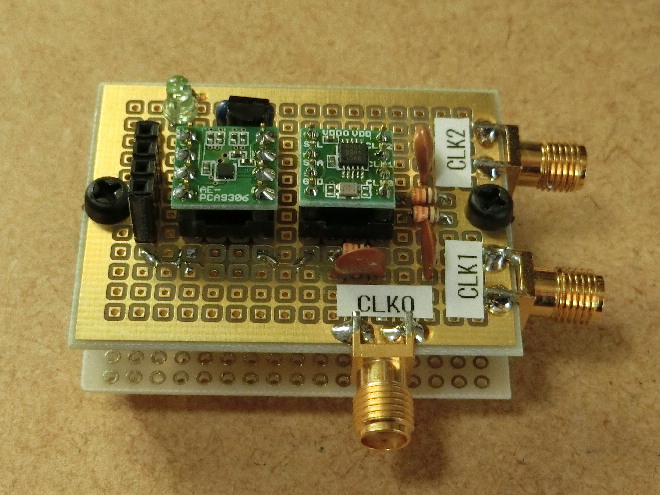

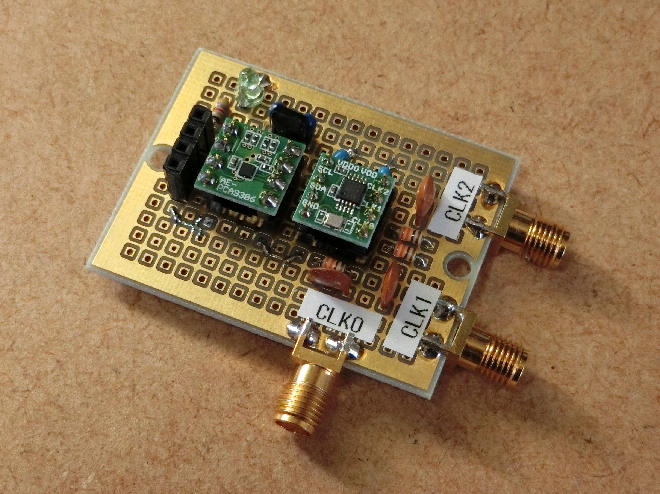

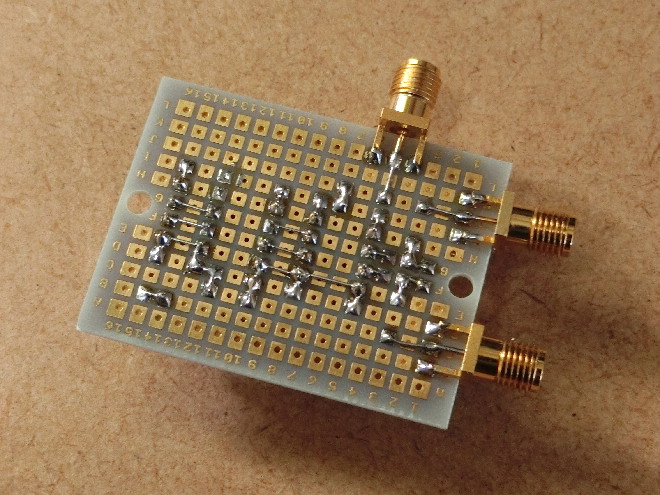

今までCPUと2行16文字のLCDを組み合わせた実験用ボードは何台も作りました。そこで、そのボードから制御するSi5351Aの試験ユニットを作る事にしました。つまり、外部CPUボードからジャンパーワイヤーで接続して制御する、Si5351Aだけの試験ユニットです。何かの時にちょっと付けて使うようなイメージです。これを写真1のように作製しました。

写真1 このように試験ユニットを作製

Si5351Aについて

Si5351AはPLLを使って200MHzまでを出力するICです。設定はかなり面倒&難解で、CPUからI2Cで周波数等のデータを入れます。慣れれば便利なICなのですが、何しろ簡単には動きません。ソフトを作るには良く資料を確認し、悩む必要があります。これは第6回でも多少の説明をしていますので、参考にして下さい。但し、それだけでは充分とは言えません。

使用電圧は2.5~3.3Vとなっていて、絶対最大定格も3.8Vです。従って5Vで使うCPUには直接接続できず、I2CのインターフェースICを中間に入れます。CPUやLCDなどの電圧によって様々なパターンが発生してしまいます。これは仕方無い事なのですが、全てを3.3Vに統一すれば解決します。ただ私的には、まだその体制ができていません。まだCPU周辺は5Vが中心なのです。今のところ無線機を作ろうとすると、このようなモジュールに3.3Vを使うのは逆にデメリットになります。個人的に無線機には9V以上で、CPUには5Vを使いたいのですが、世の中の流れは低電圧であり省電力ですので仕方ありません。

回路

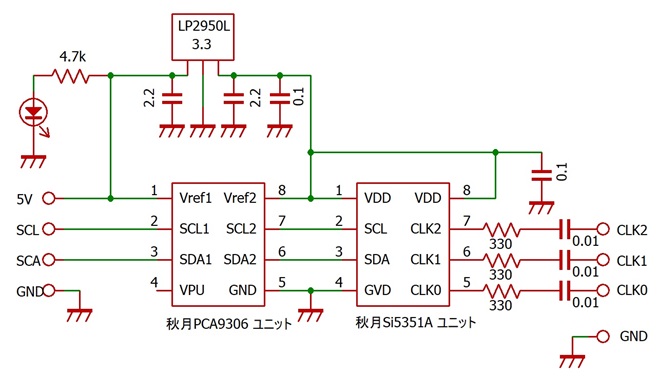

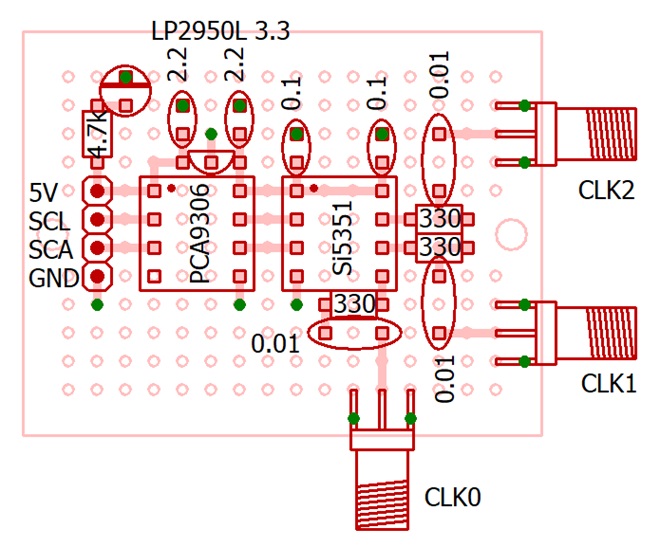

回路は第6回で作ったSi5351A部分とインターフェースIC部分を分離し、CPUの代わりとして入力にジャンパーワイヤーを使うようにしました。従って、図1のような回路となります。

第6回ではインターフェースICとの間でひねりを入れたようになっていました。方向を気にする必要があるのかと思っていました。I2Cは両方向ですので、図面的にも実装的にもスムースに流れるように接続しました。慣れないICは難しい・・・ です。

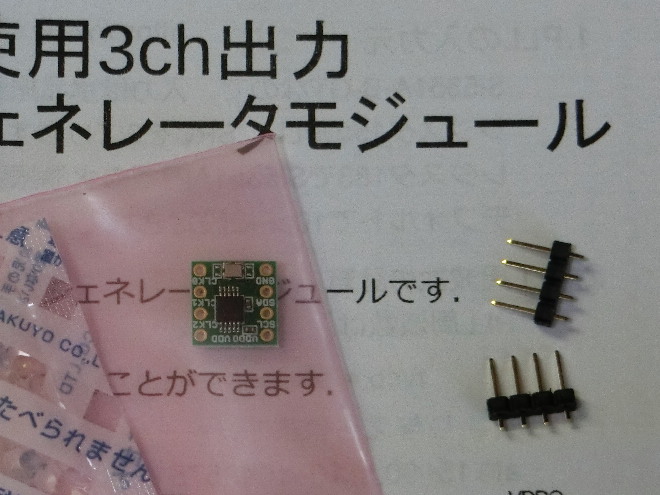

Si5351Aのモジュールには、写真2のような秋月電子の「3ch出力プログラマブル周波数ジェネレーターモジュール Si5351A使用」を用いる前提としました。最近、時々品切れになるようですが、今のところ継続的に販売されています。

写真2 秋月電子のSi5351Aを使ったモジュール

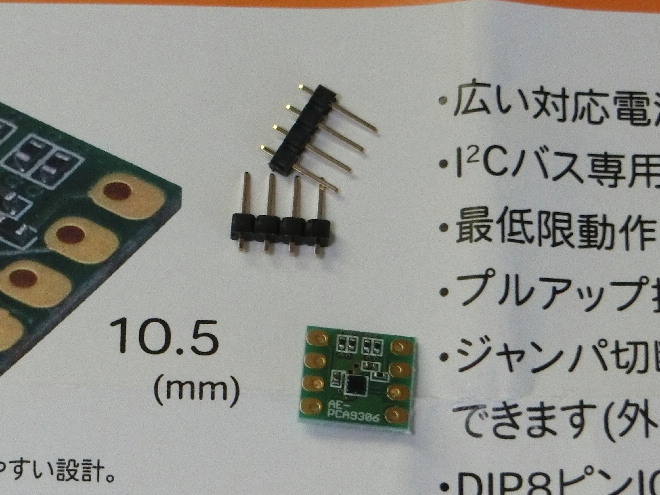

I2C双方向電圧レベル変換には、インターフェースとして写真3のような秋月電子の「I2Cバス用双方向電圧レベル変換モジュール(PCA9306)」を用いました。

写真3 秋月電子のPCA9306を使ったモジュール

作製

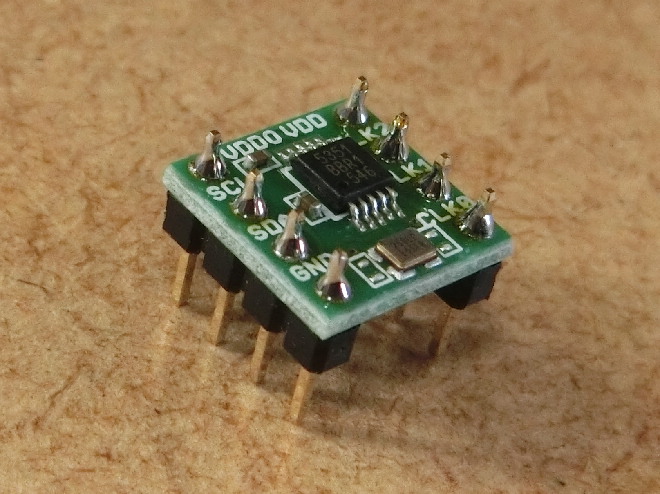

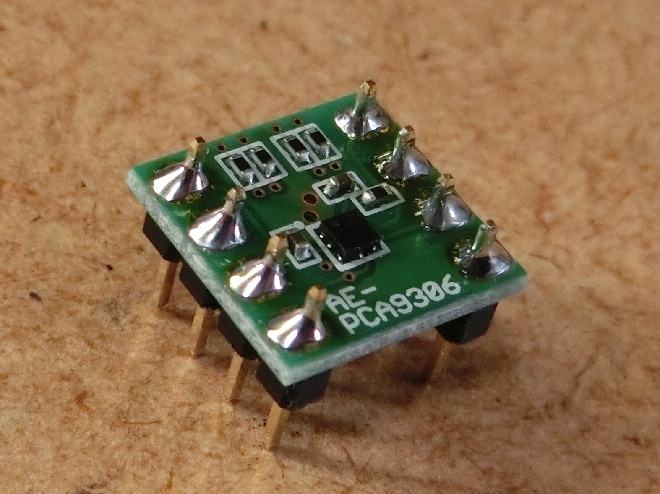

まず、最初に秋月電子のモジュールを2つ共に作りました。写真4と写真5になります。どちらもピンをハンダ付けするだけです。ただ、ICソケットを使いましたので、足がピッタリになるようにします。具体的には、丸ピンのICソケットにピンを差し込んで、樹脂の高さを調整します。その後でハンダ付けしました。そのため、部品面に出るピンが少し長くなっています。I2Cインターフェースの方は他にプルアップ用抵抗がありますが、ジャンパは接続したままにします。

写真4 Si5351Aを使ったモジュールを作製

写真5 PCA9306を使ったモジュールを作製

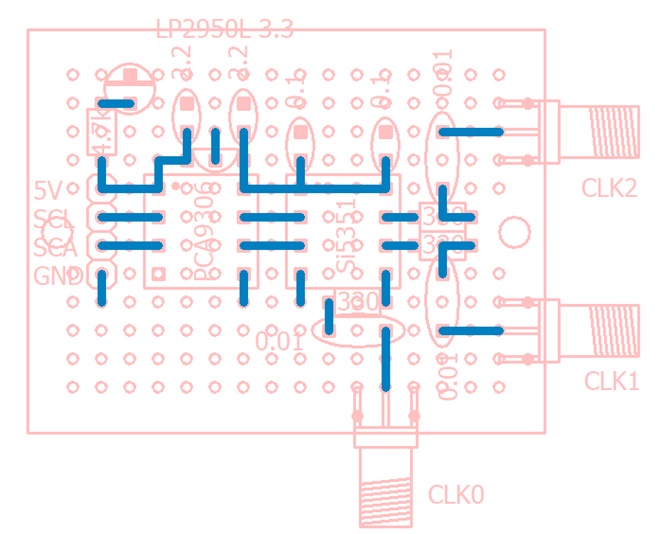

メインの基板は秋月電子のシールドメッシュ付きD基板を使用しました。出力にはエッジ用のSMAコネクタを使用しました。実装図を図2に示します。このハンダ面が図3になります。いつもの事ですが、緑点が部品面のシールドメッシュ側にハンダ付けするポイントです。

図2 実装図

図3 実装図のハンダ面(部品面からの透視図)

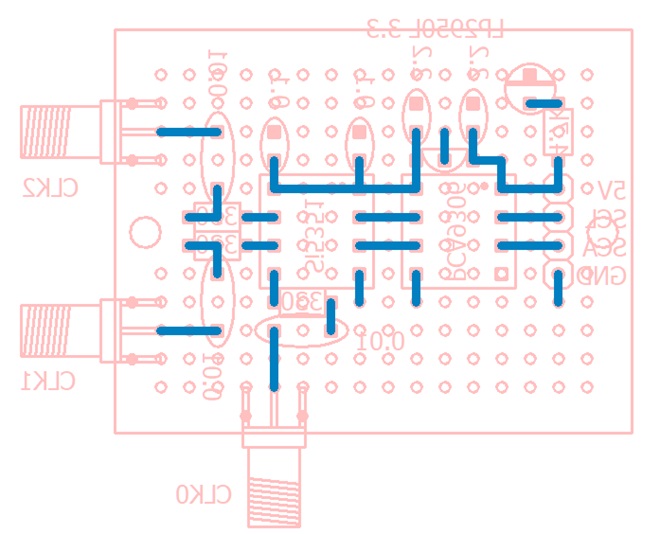

そして、実装図のハンダ面を反転させたのが図4です。図3は部品面からの透視した図ですので、実際にハンダ付けやチェックする時には図4の方が便利かもしれません。これは図面を確定した最後の最後に作るので、私は作業しながら使う事ができません。従って実際に使った事がないので、何とも言えないところがあります。

図4 実装図のハンダ面(ハンダ面から見た図)

今回は電源も制御線もジャンプワイヤーで接続しますので、ミスをする事がないとも言えません。性能的にはどちらのモジュールもソケットを使わない方が良いのですが、壊してしまう事も考えて8ピンのICソケットを使っています。もちろん、ソケットを使っておけば、他に流用する事も簡単です。

D基板のサイズですので、ハンダ付けを始めてすぐに完成となると思います。ハンダ付けをしたところが写真6になります。そのハンダ面が写真7になります。

写真6 ハンダ付けを行なった様子

写真7 そのハンダ面

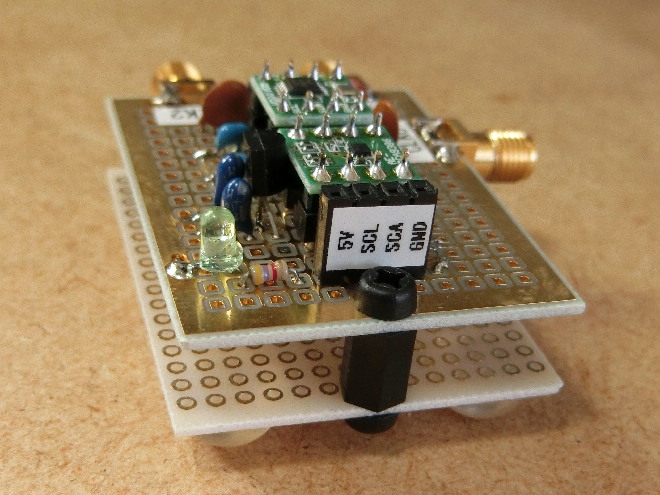

このままでは使い難いので、同じサイズのD基板を写真8のように下側にネジ止めしました。これはシールドメッシュのない、一般的な基板です。もちろん、シールドメッシュ付きでも問題はありませんが、単なる板として使いますので安い一般的な基板にしました。B基板やC基板には専用のアクリル板があるのですが、なぜかD基板にはありません。D基板の一番安価なタイプは30円ですので、恐らく高くなり過ぎるのだと推察します。また写真で解るように、ジャンプワイヤーを間違いなく接続できるように、テプラで信号名を表示しました。これで資料を探す手間がなくなり、ずっと使いやすくなります。また不安定にならないように、ゴム足を付けました。

写真8 仕上げとして信号名を表示し、下に基板をネジ止めしゴム足を付けた

動作確認

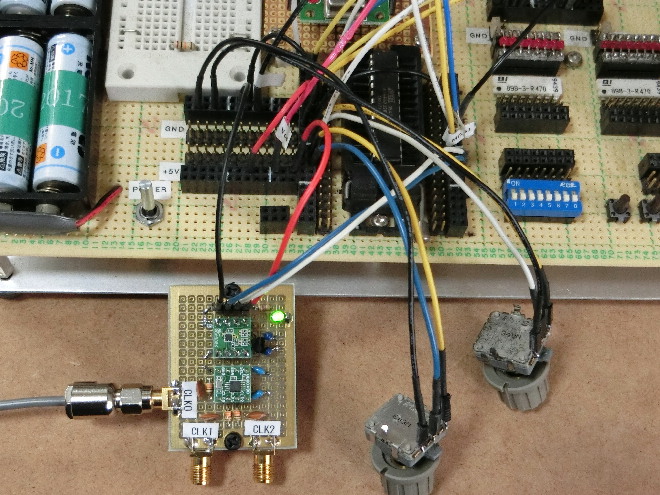

本機だけを単独で動かす事はできません。実験用ボードでテストしているところが写真9になります。これはBEACON以前に作ったもので、モービルハム誌に記事を書いたと思います。AVRやPICから、当時の秋月電子のDDSキットを制御するために作ったものです。

写真9 動作試験の様子

今回は別のボードのCPUを使う事にしました。しかし基本的にソフトは同じです。全くトラブルなしで動かす事ができました。そして、次を考えなくてはなりません。CPUのソフトを変更し、LCDに周波数を表示させ、ロータリーエンコーダで周波数を変え、最終的にトランシーバにまとめるのが最終的な目的になります。そのソフト作製のための第一歩になります。

使用感

これでSi5351Aを使った、少々大掛かりなトランシーバ等も作りやすくなりました。普通に考えると順序が反対のように思われるかもしれません。しかし、私としては全体の流れに乗っているつもりです。このようなミニタイプのユニットの方が、便利な事もあると気が付いて製作しました。ただ、最初にVFOの実験をするのであれば、第6回か第11回のタイプが良いと思います。スタートする時点では、今回のようなミニユニットでは不便でしょう。これは難しいところですが、このようにして冶具が増えて行きます。これだけは間違いありません。

新・エレクトロニクス工作室 バックナンバー

- 第45回 クリスタルフィルタチェッカ その2

- 第44回 クリスタルフィルタチェッカ その1

- 第43回 基板で作るクリスタルフィルタ

- 第42回 基板で作るアッテネータ その2

- 第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ

- 第40回 50MHz用ミニリニア(その1 2SC1970)

- 第39回 基板で作るアッテネータ その1

- 第38回 50MHzマッチングチェッカ

- 第37回 VMP-4を使った50MHzリニアアンプ

- 第36回 GPSDO用出力分配器

- 第35回 4分配器の実験

- 第34回 SG用+28dBmアンプ

- 第33回 DBMチェッカ2

- 第32回 SG用30dBアンプ

- 第31回 50MHz AMトランシーバ2

- 第30回 LA1201テストボード

- 第29回 電源用ダミー

- 第28回 猛暑時のミニ工作 その2

- 第27回 10dBアンプの実験

- 第26回 Si5351A試験ユニット

- 第25回 ACアダプタ風ミニ電源2&専用ダミー

- 第24回 オールバンド・ダミーアンテナ

- 第23回 テレビ用ブースターアンプ

- 第22回 SG用AMアダプタ

- 第21回 KT0936を使ったDSPラジオ

- 第20回 50MHz AMトランシーバ

- 第19回 SG用20dBアンプ

- 第18回 50MHz PSN SSBトランシーバ

- 第17回 GPSモジュール用試験器

- 第16回 猛暑時のミニ製作集

- 第15回 AD9959を使ったSG その2(後編)

- 第14回 AD9959を使ったSG その2(前編)

- 第13回 10MHz GPS発振器2

- 第12回 RF部テストボード

- 第11回 Si5351Aを使ったVFO実験ボード2

- 第10回 IF部テストボード

- 第9回 定電流Ni-MHチャージャー

- 第8回 AF部&電源部テストボード

- 第7回 DBMチェッカ

- 第6回 Si5351Aを使ったVFOの実験ボード

- 第5回 ミニ電源用ダミー

- 第4回 ACアダプタ風 ミニ電源

- 第3回 10.000MHzクリスタルフィルタ

- 第2回 レベル比較器

- 第1回 モールス練習用低周波発振器

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)