HW Lab

第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

2025年2月17日掲載

ちょっとした電子工作の実験用に簡単なAFアンプを作りました。使ったICは1個数十円のTA7368。このICはカセットテープレコーダーやラジオの出力増幅用に開発されたもので外付け部品はほんの数点。ブレッドボードでの実験では10分もあればアンプが完成します。

このIC、東芝のスペックシートでは、Vcc=6V、RL=8Ω、THD=10%時、Pout=450mWと記載されています。4Ω負荷では720mWの出力が期待できます。今回このICを2個使い、単4×4本の6Vでも動作するステレオ対応としました。またVUメーターのような出力レベルをモニターできるレベルメーターも付けました。

仕様

下記の仕様を考えて製作に進みます。

・オーディオICを使った簡単回路

・実験用のため堅牢構造でアルミダイキャストケースを使用

・外付けスピーカーと内蔵スピーカーは切り替え可能

・ステレオタイプ

・単4×4本、外部DC電源の両電源方式

・VUメーターもどき(レベルメーター)を付ける

・後々のメンテナンスを考えた構造

回路図

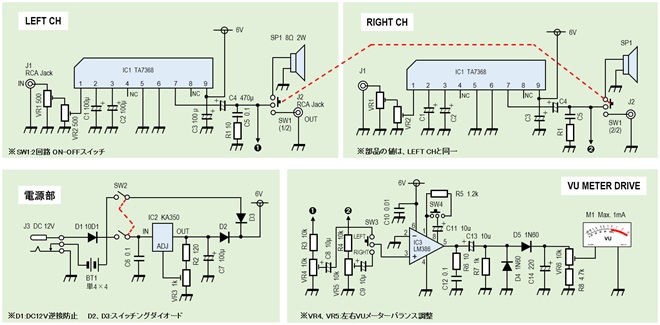

全体の回路図を図1に示します。

(1)増幅部

使用したオーディオアンプのICはTA7368です。ICはモノラル仕様ですから同じものを2個使いステレオとしています。したがって左(LEFT)と右(RIGHT)のチャンネルがあります。RIGHT CHの回路図の定数はLEFT CHと同様であることから省略しています。

(2)電源部

電源部は、内部の電池と外付けのACアダプターとの両電源で動作します。内部の回路は6Vでの動作としています。

(3)VUメータードライブ (VU METER DRIVE)

VUメーターとはVolume Unitの省略形で、人間の聴感上に近い平均的な音量を示しながら、音量感を指示するための測定器であると説明されています。レベルも規定されており、音のレベルにより振ればよいといった簡単なものではないようです。今回はVUメーターの製作がメインではないため、音量の大小によりメーターが単に振れるといったレベルメーターを取付けます。

シャーシーの加工

樹脂ケースを使わずアルミダイキャストのケースを使いました。これは内部スピーカーを駆動させたときスピーカーの振動が樹脂ケースを共振させ、ビビリのない音にするためです。ケースの左右にはスピーカーの音を出すための穴をあけます。穴あけはたいへんですが、少しでも良い音が出るようにするためには必要な作業です。

図2 シャーシーの加工 (左)加工前のシャーシー。(中、右)加工後のシャーシー

外付け部品の取付け

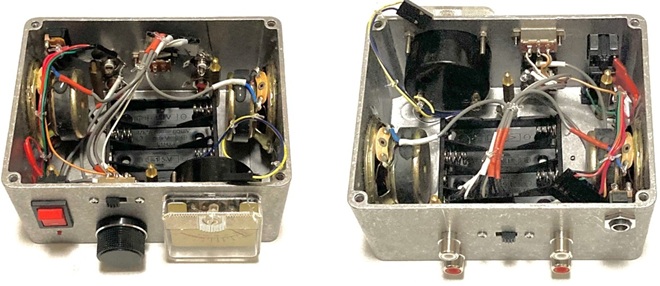

シャーシーを加工したのち、図3に示したように外付け部品を取り付けます。この内部写真ではまだ取付けていませんが、今回のオーディオアンプはちょっとした実験にも手軽に使えるようにするため、単4電池4本の6Vでの動作も考え、電池ボックスも組み込みます。

図3 シャーシーに外付け部品の組み込み

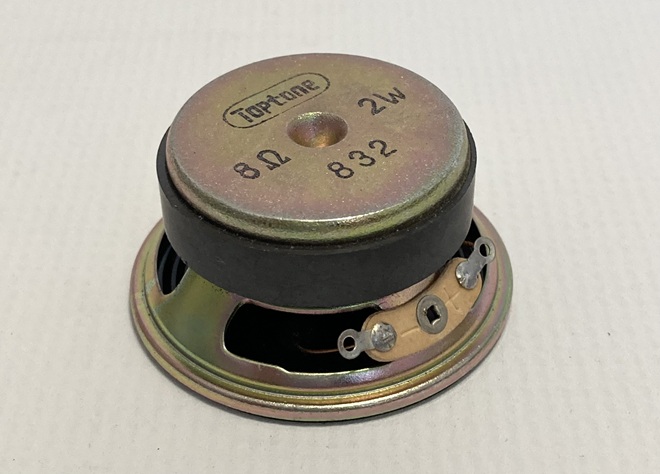

スイッチやジャック類はネジ留めできますがスピーカーや電池ボックスは、位置を決めるとスーパーX等の接着剤で固めます。スピーカーは直径45mmの8Ω、2Wとしました。

図4 今回使用した直径45mm 8Ω 2Wのスピーカー

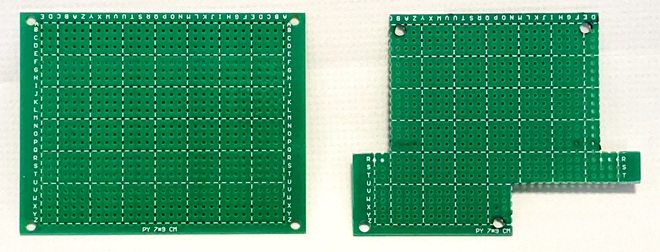

PCB(Printed Circuit Board)上には各部品間を接続するコネクターが3個取り付けられています。図3で示したシャーシー内部のスペースにフィットするように7cm×9cmの基板をカットします。基板をカットせずにそのままの四角形のサイズで使うことも全く問題ありませんが、大きいままで使用するとこれから製作しようとする工作物がどんどんサイズアップします。基板が小さくなることで製作は難しくなりますが、出来上がりはコンパクトになりかっこよいです。

図5 7cm×9cmの基板をシャーシーのスペースにフィットするようにカットする

ワイヤーハーネスの製作

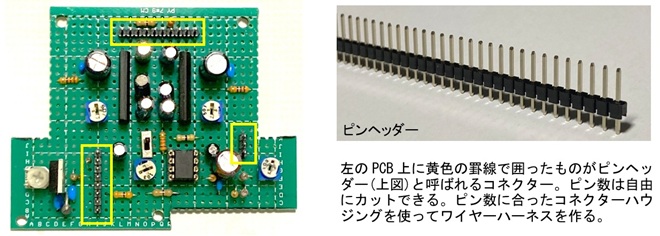

外付け部品間の接続は、コネクターを通さず直接ハンダ付けすることもよいですが、後々のメンテナンスやグレードアップ等のことも考え、多くの場合下に示したようなピンヘッダーを使い接続しています。

図6 ピンヘッダーを使い配線を行う

図7 電池ボックスも組み込んだ状態のワイヤーハーネス

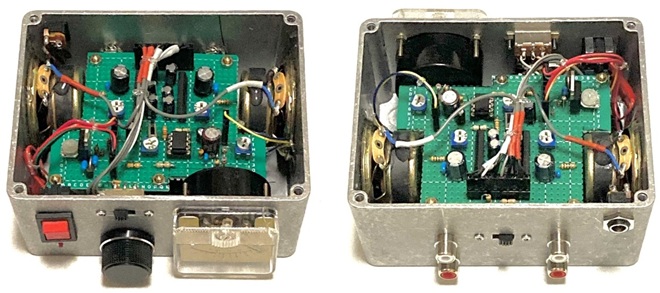

基板の組み込み

一般的にオーディオアンプを製作するときのポイントは電源ハムの抑止やノイズ対策のことを考え1点アースが基本です。また、入出力のケーブルに使用するシールド線も入力側と出力側に電位差を持たせることのないようにシールド線の編線は一端のみで両端をアースしない方法も取られます。これは高周波の配線とは大きく異なります。

今回のオーディオアンプでは、残念ながらそこまでは気を遣っていません。したがって、回路図にもシールド線の使用等の記載を行っていません。言ってみれば実験用としてのオーディオアンプで自由に作っています。

図8 シャーシーに基板を組み込み、ワイヤーハーネスをコネクターに接続して完成

回路の検討

(1)増幅部

IC1を使った増幅回路(図1)で、VR1は外付けのボリューム(可変抵抗器)です。LEFTとRIGHT用に500Ωの2連ボリュームを使っています。通常はボリュームなどにはAカーブがよく用いられますが、今回の回路はボリュームを回していくと急激に音量がアップするのでBカーブの方がよいように感じました。VR2は内部の基板に取付けた入力制限用の可変抵抗器です。

SW1は6P、2回路のスライドスイッチです。内蔵スピーカーと外部スピーカーとの切り替えに使っています。外部出力の時は後面パネルに取付けたRCAジャックから信号が出力されます。

(2)電源部

大きなパワーを出すにはICを12Vぐらいでドライブすればよいのでしょうが、使用する内蔵スピーカーの容量は2Wであることから、パワーに余裕をもたせ6Vで740mWとしました。外部電源で使用する場合の6Vは、6V出力の3端子レギュレータ―が手持ちになかったことから出力電圧可変のレギュレーター(KA350)を使用しています。出力電圧は、VR3で可変できます。内蔵電池で動作させたときの電圧は、D3の接合電位差分の0.7V低い5.3Vとなります。

(3)VUメータードライブ

メーターを振らせる回路にはTA7368で増幅したオーディオ信号の一部を、出力レベルが低下しない程度のレベルで取り出し、それをLM386(オーディオアンプ)で増幅し、D4、D5で直流にしたのち、メーターで振らせるようにしています。今回使用したVUメーターは、フルスケール1mAの電流計です。

C14(220µF)はオーディオ信号の強弱に敏感に反応しないようにVUメーターのように少しゆったりした振らせ方としています。メーターは1個であることから、LEFT CHとRIGHT CHの指示値をSW3で切り替えています。VR4(10kΩ)、VR5(10kΩ)は、SW3を切り替えLEFTあるいはRIGHTの音量をVUメーターで振らせるときのメーターの振れ具合調整用抵抗です。

大きな音が出力されたときにメーターが振りきれないようにVR4、VR5およびVR6で調整します。SW4でLM386のゲインを×50と×200を切り替えることができます。LM386のピン1とピン8にR5(1.2kΩ)とC11(10µF)が直列に接続されたときは、ゲインは50倍となり、ピン1とピン8にC11だけが接続されたときは200倍となります。200倍とするとLM386はすぐに飽和してしまい、常に振れている状態となるのでVR4、VR5で入力信号を調整します。

参考にした資料

月刊FB NEWS 2021年1月号

Short Break: LM386を使ったオーディオ・アンプの製作

HW Lab バックナンバー

- 第13回 LMC555を使った周波数切り替え式オーディオ・ジェネレーターの製作

- 第12回 レーザー光線を用いた光通信実験(改良編)

- 第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

- 第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

- 第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

- 第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

- 第7回 ハンドマイクがスタンドマイクに変身

- 第6回 EFHWアンテナの試作と実験

- 第5回 可視光線による通信実験(後編)

- 第4回 LEDを光源とする可視光線による通信実験(前編)

- 第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

- 第2回 DCラインフィルターの製作

- 第1回 コンパクト・マグネチック・ループ・アンテナの簡単製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)