今月のハム

JG2TSL 片桐秀夫さん

2025年2月17日掲載

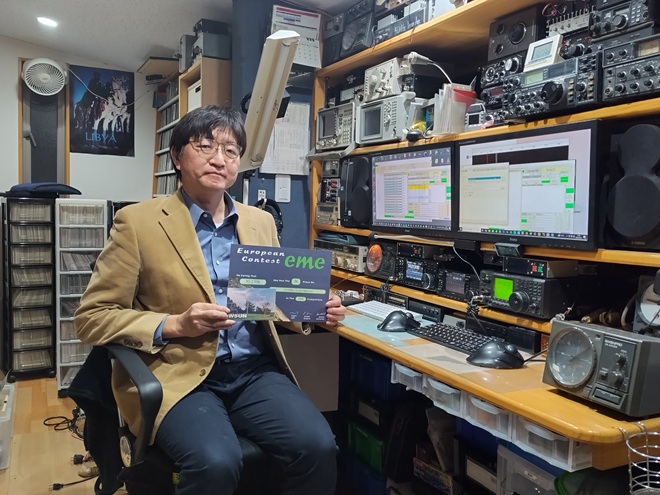

静岡市葵区在住の片桐秀夫さん。1982年にJG2TSLを開局し、50MHz帯の運用をはじめ、DXやEMEなどに幅広く活動している。また中高生との移動運用などを通じて、アマチュア無線の楽しさや素晴らしさを若いハムに伝えているという。

自分の電波を出すまで

小学生の頃、当時自宅にあった短波も受信できるラジカセで、海外のどこの国の放送局かわからぬまま日本語以外の放送を聞いていた。高学年になると海外の短波放送を聞いて楽しむ「BCL」という趣味があると知り、いろいろな国の放送を聞いては「韓国の放送局が聞こえた」や「オーストラリアの放送局が聞こえた」など友人たちと情報交換をしていた。

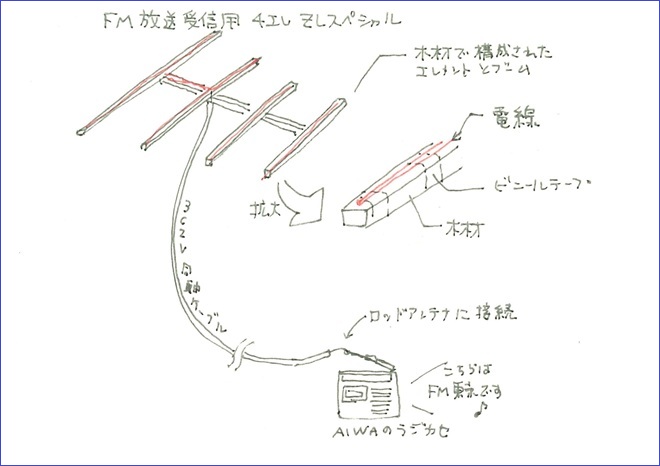

当時、静岡市にはFMの放送局はNHKだけで民放のFM局はなかった。新聞のラジオ番組欄を見てFM東京では若者向けの番組が多く放送されていると知り、これを受信してみようと雑誌「ラジオの製作」の記事を参考に、FM放送受信用4エレZLスペシャルを製作したという。自宅が工務店を営んでおりゴミ置き場にあった木材の廃材を利用してアンテナの外形を作り、そこへTVフィーダー線や電線を添わせてアンテナを製作した。それをベランダに設置し同軸ケーブルを部屋まで引っ張り、同軸ケーブルの芯線だけを接続した状態で、FM東京を受信することに成功した。

この体験により片桐さんはアンテナ次第で自分の受信できる環境が大きく変わることを知り、感動したと話す。

無線デビューはCB無線機、そしてアマチュア無線へ

小学6年生の時、お年玉でCB無線機を購入し、CB無線局を開局。それまで受信ばかりであったが、休みのたびに近くの山へ歩いていき、静岡市内の局と交信を楽しむようになった。その後、CB無線より遠くまで飛ぶアマチュア無線のことを知り、中学1年の夏休みに開催された電話級アマチュア無線技士養成課程講習会に通って、電話級を取得した。

当時CB無線を運用していた仲間から、「50MHz帯だと若い人が多い」と聞いていたため50MHz帯で開局しようと思い立ち、以前よりアマチュア無線を楽しんでいる近所に住む叔父(JA2HYC)に相談し、無線機やアンテナなどの検討をしてもらった。予算が許すならばアンテナはできるだけ大きいほうがよいとのアドバイスをもらい、当時中学生ながら屋上にルーフタワーを設置し、クリエートデザインの6エレ八木アンテナ(CL6DX)を載せることになった。叔父と共に作業をし、アンテナシステムが完成。そして無線機は地元ハムショップで在庫のあった50MHzオールモード機IC-551を購入し、開局申請を行った。

開局当時のシャック

IC-551は現在もシャックの片隅に設置されている

叔父からは、たくさんのアドバイスをもらったが、同時に釘も刺された。「アマチュア無線は楽しいけれど、学生なのだからまずは勉強を疎かにしないように」と、この言葉は後々のアマチュア無線における遍歴に響いたという。

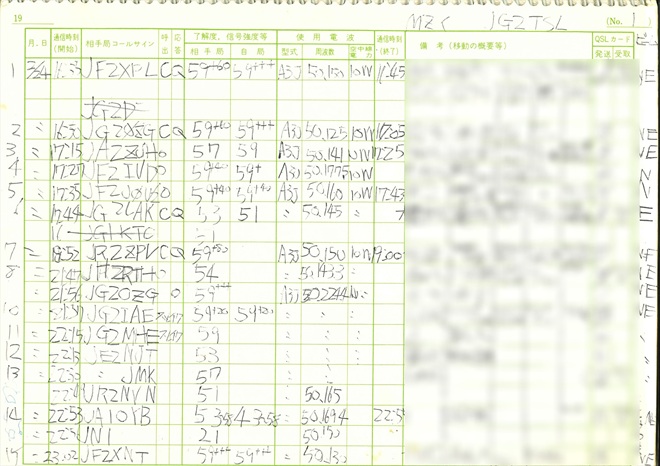

1982年2月24日、中学校から帰って郵便ポストを見ると無線局免許状が届いていた。コールサインは「JG2TSL」。平日であったが早速50.150MHz SSBでCQを出した。それまでCB無線や、SWLをして交信の雰囲気はつかめていたため、なんの不安もないアマチュア無線デビューだった。そして初交信は、16:36に呼んでくれた同じ静岡市内のJF2XPLであった。

開局当時のログ

そして、小学生の時にアンテナを自作しFM東京の受信に成功していたことから、関東の局も聞こえるに違いないと、夜遅くまで聞いていたところ、東京都小平市のJA1OYBのCQがQSBを伴いつつ入感し何度も呼び、同じ日に交信に成功した。

様々な伝搬を体験

開局数日後、岡山市の局が弱いながらも聞こえてきた。信号がより強くなるようにと岡山は西にあるのでアンテナを西方向にしたが強くならなかった。結局信号が強くなったのは南に向けた時で、その向きで無事交信することができたが、当時は「相手の向きとは違った方向で聞こえて不思議だな」と思ったという。その交信後、近所の局にそれがスキャッターによる伝搬だと教えてもらい、電波の伝わり方は不思議だなと感じていた。

夜な夜な、アンテナを南に向けて受信することが多くなっていき、数日のうちに多くのエリアと交信することができた。50MHz SSB特記のAJDアワード(全エリアとの交信)まで残すは8エリアの北海道だけとなり、Eスポシーズンの到来が待ち遠しかった。そして開局して72日目の5月6日にEスポの発生に遭遇し、ようやく北海道と交信をすることができ、ついに50MHz SSB AJDを達成した。

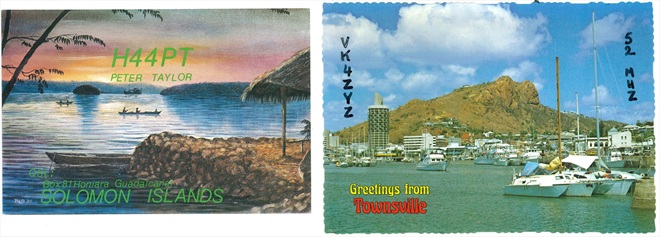

そして聞こえてきたのは国内ばかりではなかった。オーストラリアが52MHz台で聞こえるという情報をもとに52MHzもワッチするようになり、ある日IC-551のSメーターの針がS+40dBを指し「バヌアツ諸島」と日本語でアナウンスする局を発見。コールサインはYJ8YSで次々と日本の局と交信していたため、何度も呼んだところ無事交信ができ、これが初のDX交信となった。その後もソロモン諸島のH44PTやオーストラリアのVK4ZYZとも交信ができた。知識では海外とも交信できると知っていたものの、実際に交信をしたことにより50MHz帯でDXができる確信を得た。当時はまだ中学2年生で英語もままならないなか、「ラジオの製作」記事の交信例にカタカナでフリガナをふったものを読み上げる方法で交信したそうだ。当時は南米(アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル)も聞こえたが、サイクル21では残念ながら交信できなかったという。

開局間もなく交信したDX局のQSLカード

50MHz帯におけるグランドウェーブ、スキャッター、Eスポと様々な伝搬、それらが時間の経過と共に変化していく様を体験し、片桐さんはさらにアマチュア無線にのめり込んでいった。

50MHz帯にのめり込んでいく

中学2年生で50MHz AJDを達成した次は、WAJA(全都道府県との交信)を目標にし好コンディションのたびに未交信の地を探しては交信していた。その後、高校に進学したころは、サイクルボトムのコンディションになり海外の入感は激減、交信相手は国内局ばかりとなったが、今度はJCC/JCGハンティングに熱中していった。当時購入した430MHz帯のハンディ機(IC-03N)を使い、静岡市内の局と50MHz JCC/JCGハンティングの情報交換をするようになり、その局の車に乗せてもらい移動運用に一緒に参加するようになっていった。この時、仲間がCWでテンポよく交信を進めているのを見たのをきっかけに高校2年生の時、電信級を取得しCWでの交信も始めた。

ローカル局との移動運用

また高校の無線部(静岡東高校JA2YDU)でコンテストに参加した時は、50MHz帯を担当し他のバンドと局数を競っていたそうだ。

アクティビティの縮小~東京生活

大学受験を控えた高校3年生となり、片桐さんはメインとしている50MHz帯のアンテナを一旦撤去することにした。アンテナがあるとついつい運用をしてしまうためである。これは開局の時に色々なアドバイスをくれた叔父(JA2HYC)の言葉である「勉強を疎かにしないように」を実践するためであった。そして大学受験がすべて終わった日に帰宅した片桐さんが初めに行ったことは、撤去した50MHz帯アンテナの再建だったそうだ。

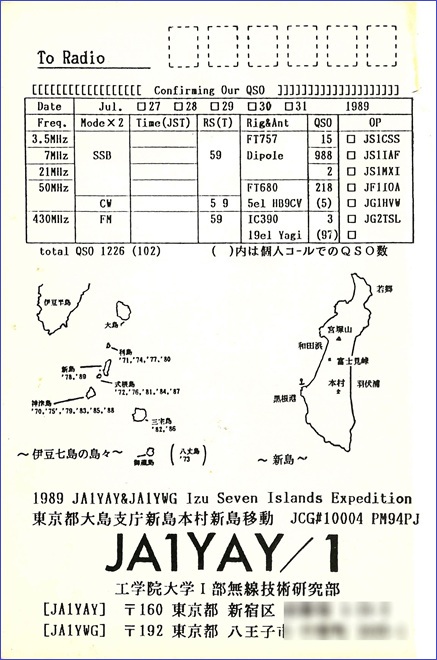

1987年に大学へ進学のため、単身東京八王子市へ引っ越しアパート暮らしを始めた。アパートのベランダには50MHz帯ダイポールを設置したが、飛びはあまりよくなく高校生の頃から始めたJCC/JCGハンティングは当時同一県内からの運用という条件もあったため50MHz帯のアクティビティは低くなった。かわりにHF帯のアンテナを設営し運用を始めた。また所属していた大学のクラブ局(工学院大学 JA1YAY、JA1YWG)から、主にJA1YWGで国内コンテストや海外コンテストにも参加していた。海外コンテストではクラブの先輩から高速電信について教わり、電信で参加するようになった。

またクラブ活動で夏休みに新島など伊豆諸島でキャンプを伴う移動運用にも出かけ、離島でのより良い伝搬に面白みを感じていったと話す。

大学のクラブ局で新島へ行った移動運用でのQSLカード

小笠原諸島父島での運用

大学在学中に八王子市の地域クラブ「桑の実ハムクラブ(JF1ZZG)」に入会した。当時は50MHz帯でアクティブであったJM1WBB、JR8IUFなど多数の局が所属しており、そのつながりでの入会であった。このクラブの仲間と移動運用などを楽しみ、30年以上たった現在でも付き合いが続いているという。

JF1ZZGのメンバーであるJP1IHD(現JD1BQP)が1988年に高校生一人で小笠原諸島での運用を行った話を聞き、高校生一人ですごいことをするなと感心した。大学での離島運用を経験していた片桐さんは、1990年3月にJG2CEZ、JL3IBJと3人で父島へと行くことにした。

父島運用でのQSLカード

当時は、初代おがさわら丸で東京竹芝桟橋~父島二見間28時間の船旅で到着後アンテナを建てさせてくれる民宿に宿泊し運用を行った。片桐さんらはHF~50MHz帯までのアンテナ設営をし、50MHz帯は6エレ八木アンテナを設置し、伝搬状態が良い時には積極的に50MHz帯で運用を行った。当時はサイクル22のピークに近かったため国内局だけでなく、オーストラリアやフィリピンなどとも交信ができたそうだ。

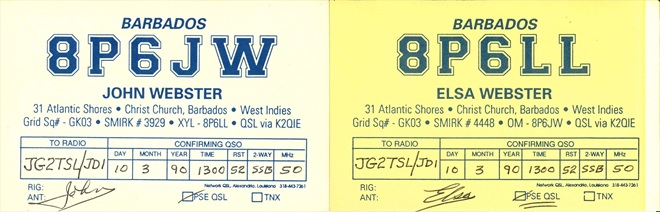

そして忘れもしない1990年3月10日、50.135MHz SSBの南西ビームで8P6JWが聞こえてきた。そのころ片桐さんはまだDX経験が浅かったため8Pがどこの国かわからず、同行のJG2CEZに聞いたところ「カリブのどこかだろう」という事で懸命に呼んだところ交信が成立した。交信相手の8P6JWもJD1がどこなのか不明だった様子で「JD1? オキナワ?」と言っていたそうだ。交信後にハム手帳で調べるとカリブ海でも東部に位置するバルバドス諸島と知り、日本から約14000km離れた遠くまでよく飛んだものだと感動したそうだ。なお片桐さんによると50MHz帯によるJD1からの初の北米との交信ではないかと話す。

カリブ海のバルバドス諸島のQSLカード

新しい分野への挑戦

片桐さんは大学卒業後、都内の建築設計事務所で3年間勤務した後、1994年に静岡市の実家へ戻った。そして学生の間に6エレから8エレにグレードアップした50MHz帯のアンテナで本格的にJCC/JCGハンティングを再開した。そのころ「スケジュール交信はしない」「リクエストはしない」と、あくまで自然の電波伝搬で、偶発的な交信にこだわっていたそうだ。そのためWACA(全市との交信)の完成が近づくにつれてスコアの伸びは鈍化していった。

このこだわりを捨てて挑戦したのがEME(Earth – Moon – Earth)通信。1994年のハムフェア会場でJR4ENYに144MHz帯 CW 50Wと17エレシングル八木による実際の交信を録音したものを聞かせてもらい、当時EMEは優れた技術と設備がないとできないと思っていたが、「もしかして自分でもできるかもしれない」と興味を持ち、CQ出版社「EME HANDBOOK」を購入し調べるようになった。

「EME HANDBOOK」の中に掲載されていたJA9BOHによる「マスプロ社の144MHz 10エレウェーブハンターのブームを7.5mに伸ばし、14エレに改造する」という内容の記事を参考に、まずはそのアンテナを1本製作した。自宅には設置するスペースがなく、まずは受信だけでもと、EMEコンテストの日を狙って移動運用へ出掛けた。さっそく設営しアンテナを月に向けると、CWでアメリカのK5GWが確かに聞こえてきた。それまでは144MHz帯では近所とのラグチューばかりしかできないと思っていたが、アメリカの局が聞こえるとは、まさに「目から鱗が落ちる」とはこのことで深い感動を覚えた。この時は残念ながら受信のみであったが、EME通信にさらに興味がわき、設備を整えることにした。

翌1995年には、当時使用していたCWフィルタが入ったHF機(IC-740)を親機にしたトランスバーター(IF入力28MHz帯)を製作し、さらに50Wのリニアアンプ(プリアンプは自作)も追加して局免許の変更を行った。そして前述した14エレ八木アンテナをもう1つ製作し2×14エレ(スタックケーブルなども製作)とグレードアップした。

現在もシャックにあるIC-740。自作トランスバーターとリニアアンプを接続しEME通信を行った実機

1995年11月、片桐さんは当時世界最大のアンテナ設備(48×17エレ八木)を持つW5UNに電子メールでスケジュールQSOを申し込んだそうだ。これも前述のJR4ENYからの「50Wではスケジュールを組まないと交信は困難だろう」と言うアドバイスによるものだった。そして3回(1995年12月、1996年1月、2月)のスケジュールにトライし、W5UNが聞こえた時に応答してみたものの、こちらからの電波が届かず、あきらめムードとなっていった。

1996年3月に開催されたEU-EMEコンテストではスケジュールを申し込んでいなかったが、月の出直後よりW5UNのCWによるCQがSメーターの針を振らせて聞こえてきた。呼んでみるとなんと反応(QRZ?)があり、何度かやり取りをした結果、自身初のEME通信に成功した。その時間は月の出直後で、その向きが海であったため、海岸線で移動運用したことによる海面反射も効いて一番良いタイミングだったのではと話す。

W5UN 1995年当時世界最大の設備(48×17エレ八木)

IC-740に自作トランスバーターの組み合わせ

移動運用でEME通信

その後2000年代に入り、JT44、JT65といったCWよりも微弱な信号レベルでも交信できるデジタルモードが普及し、片桐さんは2020年5月に自宅にEME対応の144MHz帯 4×12エレ八木(クリエートデザイン9エレを改造)したものでEMEを再開した。これによりJT65 50Wで26局と交信できたという。

必要なものを自作する

片桐さんは冒頭で紹介したFM放送用の受信アンテナを始め、欲しいと思ったものを多々自作している。その分野はアンテナ、トランスバーター、リニアアンプなど多岐にわたっている。

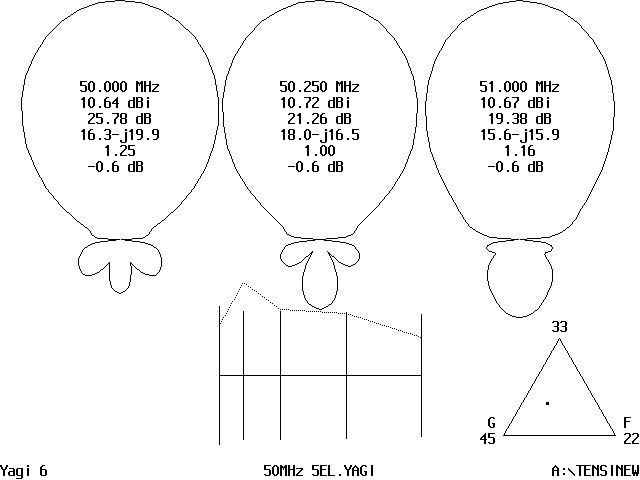

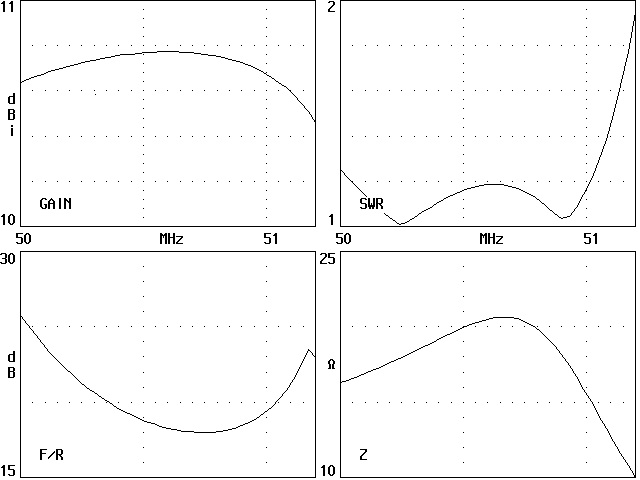

アンテナの製作は当初は書籍の模倣などであったが、1992年より求める性能に適した設計をするためにアンテナシミュレーションソフト(YSIM、Yagi Optimizer)を取り入れ、これはシミュレーションより実際にアンテナを製作する前に特性などが分かってデザインできるようになったのは画期的だったという。

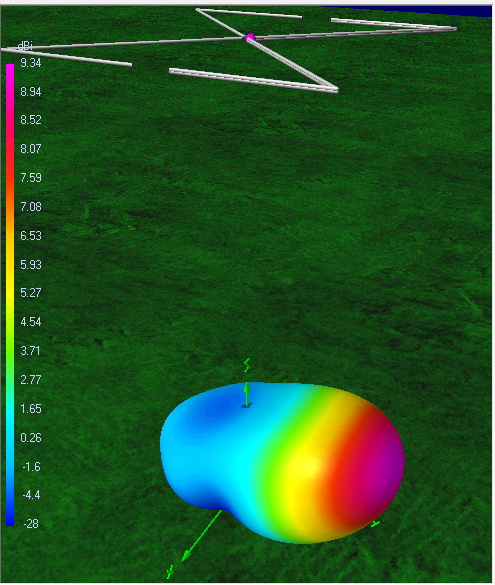

このころは50MHz JCC/JCGハンティングも続けていたが、自身も移動運用に出掛けるために最適なアンテナを求めていた。特に静岡県富士郡(現富士宮市)は、JCC/JCGハンターから待ち望まれる場所であったが、周囲を山に囲まれており、良ローケーションとされるもっとも標高の高い天子ヶ岳(1,330m)で運用するには、2時間以上歩かないと登頂できなかった。そこでなるべく荷物を軽くし、体力の消耗を押さえる必要性を考えて設計したのが、のちに「ver. Tenshi」と名付けた、50MHz帯 5エレ八木アンテナであった。

片桐さんは何度も最適化のシミュレーションを繰り返し、フロントゲインやビームパターン、帯域幅などの特性、エレメント長などの寸法を求めたという。また軽量化のために直径の細い材料、現地での組み立て易さを考慮しエレメントやブームの組み立てにばねを利用した構造で、移動運用に特化したものが出来上がった。この構造は生業としている建築士としての素養が影響しているのではと話す。

実際にこれを持って天子ヶ岳に登頂し、2段スタックで設置した「ver. Tenshi」で遠くは山口県の局とグランドウェーブで交信できたという。

仲間と協力して担ぎ上げ

RTTYをするためにミニワープロも持って行った

天子ヶ岳でのキャンプ運用

自作アンテナの楽しみ方には前述のニーズに合ったものの他、メーカーでは販売していないもの、他の人があまり使用していないアンテナも作れることがある。例えば2021年に設計した18MHz帯のXビームアンテナで、これは2エレ八木の変形型でHEX BEAMに近い物だがエレメントを張るためのスプレッダーは4本の釣竿を利用したものだという。また他のアンテナと異なる点はラジエーターをフォールデッドダイポールで構成しマッチングを取っていると説明する。

Xビームアンテナのシミュレーション

製作した18MHz Xビームアンテナ

マストポールとの取付け部。塩ビパイプを使用

こういった世界で一つだけのオリジナル自作アンテナでDXハンティングをするのも楽しいと話す。

若い世代へのアプローチ

1984年の暮れに、開局1st QSOの相手となったJF2XPLが主催となり喫茶店で忘年会を開催した際に、50MHz帯でアクティブに出ていた片桐さんも含めた高校生も5人誘われた。会費は参加した社会人の先輩方が負担し高校生は無料だと言われたという。さすがにそれは良くないと思い支払いを申し出ると、「今回は我々社会人が奢る。いずれあなたも社会人になるだろうけど、その時に返してもらう必要はない。ただし、我々が今日奢った分は、自分よりも後輩局に奢ること。」を言われたという。片桐さんはこの言葉に深く感動し、後に学生などのニューカマーへのサポートのアプローチへとつながっていった。

また自身はアマチュア無線を通じて感動することが多々あり、このような素晴らしく魅力的な世界を多くの若い人たちに体験をして欲しいと考えて様々なイベントに参加している。

2011年より10年間、母校である静岡東高校科学部(JA2YDU)の活動をサポートするようになり、3アマ国試受験対策講座を開いたり、ALL JAコンテストへの参加のサポートなどを行った。部員が頑張って運用し入賞した時は自分の事のようにうれしかったという。

近年では、クラブ局(JI2ZPO)を開設し、中学生、高校生などとフィールドデーコンテストに参加し、アンテナ設営や無線機セットの設営を一緒に行っている。こうした一緒に無線を楽しむことで若い世代に浸透していけばという。またコンテストで入賞したことによって喜びも分かち合えて楽しいと話す。

JI2ZPOで中高生オペレートによる東海QSOコンテスト参加

毎年5月5日に行われる南極昭和基地の8J1RLによるこどもの日特別運用には、あえて移動運用を行い、自作アンテナ(21MHz 2エレ八木)を高校生と一緒に作り上げ、南極との交信に挑んだ。無線機からアンテナまでを全て自分たちで設営して全体を見渡せれば、電波がちゃんと飛んで行っている実感が湧く。気紛れな電波を使用して南極と交信するからこそ感動が大きいという。

「2022年よりこのチャレンジを始めましたが、2024年5月5日にようやく交信に成功しました。オペレータは当時高校2年生でしたが、コールバックのあった時にはその場にいた大人も含めた全員の歓声があがりました」と当時の様子を話す。

自作アンテナの組み立て

海岸で8J1RLを狙う

「2022年からはJARL静岡県支部主催の技術講習会に講師として携わっています。2024年のテーマはモールス通信体験で、2024年12月14日に開催され、中学生や高校生の参加もありました。モールス通信に興味はあるけど運用までには踏み切れない、そういった方々へのアプローチになったと思います」と話す。

JARL静岡県支部技術講習会「モールス通信体験」で講師として参加

「若い世代の方との付き合いの中では、その後、自分を追い越して行き、より高度な無線の世界へ飛び込んでいった人もいます。僕自身は建築が生業で、無線の世界のプロではないため、僕ができるのはアマチュア無線を通した無線の世界へのきっかけづくりまでです」という。

まとめ

50MHz SSBから始まったハムライフだが、様々な方に出会い、活動の場を広げてきた片桐さん。「アマチュア無線には色々な分野があり、例えば、DXにはDXの、50MHzには50MHzの、EMEにはEMEの、それぞれのエキスパートの方々がいます。自分の知識ではそれぞれの分野のエキスパートにはなれませんが、それぞれの分野を浅く広く楽しむことはできます。今まで経験したことのない分野を経験していくのはとても楽しく思います」

また「これからも“こだわらない”ということにこだわる。として、アマチュア無線の様々な分野を楽しんでいこうと思います、今後の自身のそして若い世代へつなぐハムライフを送りたいです」と片桐さんは話す。

(参考)

アンテナ製作などは片桐さんのWebページ「Welcome to JG2TSL's page」で詳しく紹介されているので、参考にされたい。

今月のハム バックナンバー

- JA3NDM 藤原美和さん

- JA4DPL 吉房幸治さん

- JA3XQO 竹中信雄さん

- JH3OXM 鳥羽徹さん

- JG2TSL 片桐秀夫さん

- JI1UPL 平井玲緒さん

- JA3JLB 中楠實さん

- JQ1BVI 平野岳さん

- JO3TND 足立太郎さん

- JA6GXP 浅井渉さん

- JR6IKD 中嶋邦浩さん

- JH9FEH 高村浩之さん

- JK1DRV・JS2JZH 吉田侑大さん

- JH4UHW 井上稔彦さん

- JA3DLE 森田千晴さん

- JA3ULS 木村千良さん

- VR2XMC Johnny Siuさん

- JR3QHQ 田中透さん

- JS3MXP 村田泰宏さん

- JA1FY 野田隆志さん

- JO2MLC 村井千鶴さん

- JH3DMQ 水谷宗弘さん

- JA1LHC 中島良彦さん

- JA0TJU 真貝文行さん

- JE1BQE 根日屋英之さん

- JH2CLV 望月辰巳さん

- JH2RMU 村山彰さん

- JA3HBF 田原廣さん

- JI8KXC 塚原昌子さん

- JA4DND 松浦博美さん

- JR1AIB 井上康之さん

- JA6BXA 河喜多勝さん

- JR0MAZ 栁文枝さん

- BX3AH 林榮宏さん

- JA1SWL 井上暁彦さん

- JA1HGY 間下尚彦さん

- JA3AHD 野田秀雄さん

- JA5SUD 森田耕司さん

- JH1ASG/JH0CEO 中村誠さん

- JA1VMP 海老澤逑夫さん

- 7L1FFN 磯直行さん

- JH1WXH 横井清司さん

- JH3HYT 園田淳一さん

- JA9CWJ 堅田義晴さん

- JR3REX 坪井清一さん

- 7L4IOU 出島久巳さん

- JP3REM Billさん、JP3REN Juhoさん

- JA3MAH 羽岡邦夫さん

- JA9CCG 福田良さん

- JN3EDL 中山洋司さん

- JG0LGQ 北澤紘一さん

- JK6SEW 久保博亮さん

- JA6BMB 佐藤元一さん

- JO4BOW 濵本利幸さん

- JH3NGD 吉村和人さん

- DF2CW 壱岐邦彦さん

- JA8CDT 加藤喜一さん

- JR8VSE 佐々木敦さん

- JA3EGZ 妻鹿嘉和さん

- JJ3PRT 青木洋二さん

- JA7GYP 古田慶一郎さん

- JA5BGA 鈴木信一さん

- JR6FC 大城重一さん

- JK2XXK 戸根伸剛さん

- JH5FOQ 林秀則さん

- JH4MGU 太田篤さん

- JE2HAU 岩井保彦さん

- JJ1KXB 大石藤夫さん

- JA5EEU 松本慶明さん

- JH6QIL 楠本真一さん

- JA8IUB 妙島美文さん

- JA8IAD 鳴海道則さん

- JA3AOP 杉山曉さん

- JR6GV 平良勝也さん

- JA3UNA 出口英昭さん

- JR7JTU 山口勝巳さん

- JO4GSH 河島悠太さん

- JH6WHN 原田靖彦さん

- JR2NMA 森本かおりさん

- 7N4GIB 加藤修さん

- JR2KDN 吉田雄一さん

- JA9IFF 中嶋康久さん

- KN6RJ 坂本正彦さん

- JA3PIU 岩橋一義さん

- JK2VOC 福田佳広さん

- JF3CGN 滝澤修さん

- JA6CBG 湊啓さん

- JL3QGA 三竿利勝さん

- JA1BNW 廣島孝之さん

- JA4FKX 難波明さん

- JR4LNG 岡野好雄さん

- JA1MVK 加藤久二さん

- K3LR ティム・ダッフィーさん

- JH1GVY 森岡進さん

- JR9TUG 松平宗亮さん

- JR4OZR 久木田春美さん

- PE1PIP レムコ・ポストさん

- JP3BQV 中井健雄さん

- JM1GSH 根本浩次さん

- JA7IC 柳沼輝雄さん

- JE1LFX 清水喜浩さん

- VK3EHG 堀内洋孝さん

- JI3DST 舟木武史さん

- JH3AZC 早苗惠造さん

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)