今更聞けない無線と回路設計の話

【テーマ2】デシベルと無線工学

第5話 無線通信の成立条件

2025年2月3日掲載

第4話では「dBm」と「dBµV」の関係について詳しく解説しました。これで「レベルダイヤグラムとは何か」「デシベルとは何か」というレベルダイヤグラムを設計する上での導入部分の解説が概ね終わったと思います。第5話からは、レベルダイヤグラムで「何を設計するのか」について解説していきたいと考えます。最初は「信号の劣化と受信機の感度」がテーマです。

1. 無線通信の基本プロセスとシャノンの通信モデル

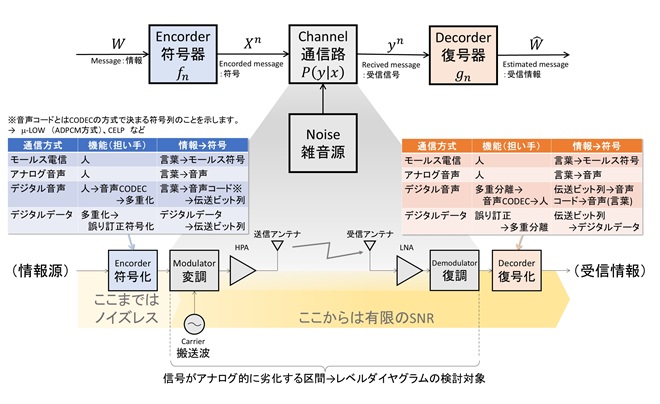

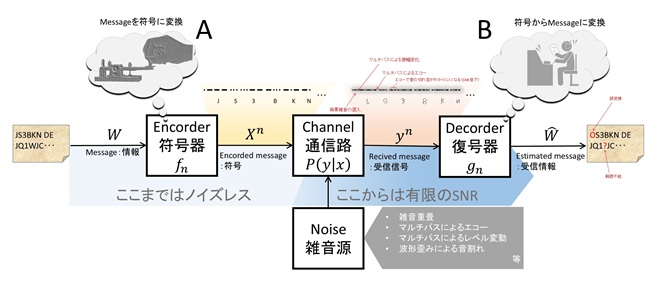

図1は通信路を解析するときの基本的な構成要素を示し、一般に「シャノンの通信モデル」として知られているものです。A地点からB地点に情報を伝送するとき、我々は伝えたい情報を符号化(例えばオペレータによるモールス符号化)して符号の列である「信号」を生成し、通信路を介してB地点まで伝搬させます。B地点では受信した「信号」から符号を識別、すなわち復号(モールス通信なら人の耳、またはモールス翻訳機で電文情報に変換)して情報を取り出します。符号器で生成された直後の信号には雑音がなく、符号と情報は1対1の相関があるので、信号に含まれる情報を100%取り出す事が可能です。しかし通信路を通ると雑音やマルチパス(エコー)、さらには波形の歪みなどが重畳されて、符号の判別が難しくなります。この結果復号器の出力では送られた情報の100%を取り出す事が出来なくなります。この事を信号の「劣化」と呼びます。シャノンの通信モデルでは劣化の全てを「雑音の重畳」に置き換えて取り扱います。言い換えると信号の劣化とは、ノイズレスの信号から有限のSNRの信号に変化することになります。このモデルはデジタル通信、または電信(モールス符号通信)をイメージするとわかりやすいのですが、いわゆるアナログ音声通信にも適用されます。

図1 シャノンの通信モデルとモールス符号通信に適用したイメージ

図2はシャノンの通信モデルに無線通信を対応させるとどうなるかを示したものです。モールス通信については図1の解説の中で少し触れました。無線通信においては送りたい情報を符号化した後、電波(搬送波: キャリア)に載せるための変調という操作を行った後に空間に送信します。受信側では受信アンテナに励起した無線信号を復調することで電波に乗っている信号を取り出し、これを復号器で情報に変換します。シャノンの通信モデルにおいては符号器の出力から復号器の入力までが「通信路」に該当し、無線通信機内部で行う周波数変換や電力増幅などの操作、ならびに変復調は信号の劣化を伴う「通信路(Channel)」として取り扱われます。

図2には無線通信における「符号化」「復号化」処理の具体的なイメージを表で記載しています。アナログの無線通信では符号化と複合化の処理はほぼオペレータ(人間)の操作(行動)になります。従ってアナログ方式の通信機では電気信号を取り扱う全ての機器が「通信路」に該当します。これに対してデジタルの無線通信方式では、符号化・複合化の処理の中に誤り訂正、パケット化(伝送データ列を細かく区切って他の通信チャネルと多重化する処理)、フレーミング/デフレーミング(送受信機間で伝送データ列の頭と尻尾を同期させるために、データ列を「枠」にはめる処理)等、情報から符号への変換に様々なプロセスが加わるため、通信機の機能の一部がノイズレスの処理ブロックにも存在します。そして符号が変調器を通って無線信号に変換された時点で有限のSNR(変調精度がSNRに該当します)となって劣化が始まります。

2. 等価熱雑音

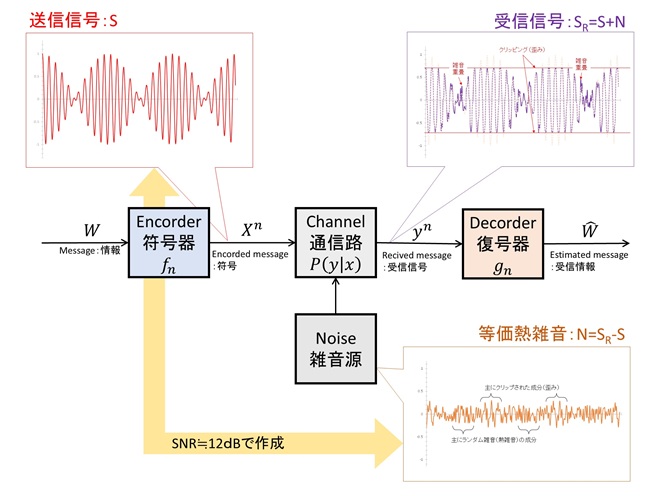

図1の解説で述べた「劣化」を一般的な表現に置き換えると「送信された信号と受信した信号が完全な相似形で無くなってしまうこと」となります。シャノンの通信モデルにおいては劣化の要因を全て「雑音」と定義しているので、ここでいう「雑音」はいわゆる「熱雑音※1」ではありません。従って電気現象としての雑音と区別するために等価雑音、あるいは等価熱雑音と呼びます。すなわち図3に示すように、同じ振幅にスケーリングされた送信信号波形と受信信号波形において、受信信号波形から送信信号波形を残り引いた残りの波形が等価熱雑音となります。

レベルダイヤグラムの設計とは信号の劣化を何処でどの程度に抑えるかを決める(配分する)設計であることから、「劣化配分設計」とも呼ばれます。劣化配分設計における設計(配分)の対象は信号レベルではなくSNRです。劣化配分設計におけるSNR(信号S対雑音N比)とは、特に断りが無い限り同じ振幅にスケーリングされた送信信号波形と受信信号波形における、送信信号波形の平均電力Sと等価熱雑音の平均電力Nの比を示します。

3. シャノンの通信モデルにおける通信の成立条件

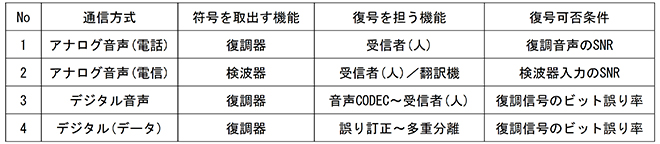

「通信が成立する」とは、送りたい情報が欠落無く(誤りなく)受信側に届いている状態を言います。「情報が欠落する」とは復号器が受信信号から正しい情報を取り出せなかった状態を意味します。復号器が受信信号から正しい受信信号を取り出せなくなる理由は受信した信号に雑音が重畳することで波形が変形してしまうためです。図1,図2に示したシャノンの通信モデルにおいて符号器、復号器と呼ばれるブロックは純粋に情報と信号の変換を行う部分であり、情報が欠落する・・・ すなわち劣化という概念が存在しない処理です。これに対して通信路とは信号に様々な劣化要因が付加される処理や伝送の総称です。SNRで表現すると、送りたい情報源から符号器の出口まではSしか存在しない「ノイズレス領域」すなわち信号はSNR=∞ですが、通信路を通ることによって有限のSNRになって復号器では情報の欠落が発生するため、単位時間あたりに正しく受け取ることが出来る情報量が限られてくるのです。このことと代表的な通信方式との対応関係を示したものが表1です。

表1 代表的な通信方式において復号を担う機能ブロックと情報を欠落させる要因

アナログ方式の無線電話では復号とは送話者の言葉を聞き取って情報として認知する事です。従って復号器の役割を果たすのは受信者(人)です。受信者が言葉を正しく認識出来るかどうかは復調された信号のSNRで決まります。

アナログ方式の電信(いわゆるCW)の場合は受信電波を検波して取り出されたモールス符号から情報を取り出すのは受信者(人)またはモールス符号の翻訳機です。受信者、または翻訳機が検波されたモールス符号を正しく翻訳できるか否かは検波された信号のSNRで決まります。

デジタル方式の電話では復調器が出力するビット列を音声振幅(言葉の音声波形)に変換するのが音声CODECのデコーダ、それを情報として解釈するのがアナログ方式と同じく人になります。音声CODECは純粋なデジタル回路なので劣化は発生しません。受信者が言葉を正しく認識出来るかどうかは音声CODECの出力がまともな音声信号を発生するかどうかで決まり、音声CODECが判読可能な音声を発生できるかどうかは、音声CODECに入力される復調信号のビット誤り率(BER: Bit Error Rate)で決まります。そして復調信号のBERは復調器に入力される受信信号のSNRで決まります。

映像を含むデジタルデータ伝送では、送信側の入力情報が「データ列」で受信側の出力情報も「データ列」です。受信信号は復調器で伝送符号に変換され、誤り訂正、パケット組み立てなどの多重分離処理などを経て組み直された「データ列」として出力されます。従って復号の機能は「誤り訂正」~「多重分離」などの各処理に分散されます。デジタルデータ伝送において受信側に正しいデータ列が届くかどうかは、誤り訂正回路に入力されるデータ列の誤り率が、誤り訂正回路の訂正能力範囲に収まっているか否かで決まり、遡って行くとデジタル方式の電話と同様、復調器に入力される受信信号のSNRで決まります。

4. 受信感度とは何か

第1話で述べましたが、人の声も電波も発信地点から離れるほど減衰して弱くなりますがゼロにはなりません。我々は弱い音波や電波を増幅する手段を持っているので、発信された音波や電波がゼロにならない限り(増幅器が作動できる限界レベルを下回らない限り)、受信した信号を増幅すれば、そこから情報が取り出せそうなものです。しかし現実はそうでもありません。

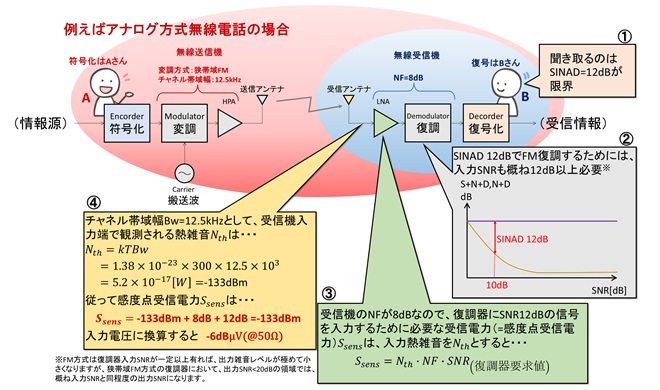

何故かというと背景雑音が存在するからです。背景雑音は人工的な雑音や雷などのように地域や場所で大きさの異なる環境雑音と電気信号を観測しようとすると必ず発生する(観測される)雑音すなわち熱雑音※1やトランジスタが発生するショット雑音等の回路雑音から構成されます。このうち熱雑音は電流の担い手であるキャリア(荷電粒子)の熱運動と導体(または半導体)の格子の不均一が原因で発生する両者の衝突(非弾性衝突)が原因で発生するもので、絶対零度の環境下でない限り、導体・半導体に常に観測される雑音、そしてショット雑音は半導体を流れる電流の不連続性に起因して雑音です。回路が発生する雑音の大きさは雑音指数(Noise Figure: NF)というパラメータで表現されます。これはその回路が出力する雑音電力の大きさを入力端子で観測される熱雑音の何倍の雑音に相当するかを示すパラメータです。図4に示すように無線受信機においては、受信信号と一緒に受信される背景雑音に自身が発生する雑音を加えて、受信信号と一緒に復調器に出力します。

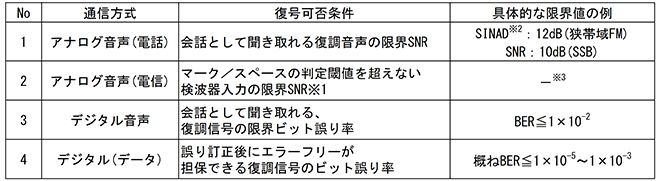

受信機が受信した信号が正しく復号出来るかどうかは3章で解説したとおり、復調出力信号(符号)のSNRで決まるので、必要なSNRが決まれば、その受信機が実現できる最小受信レベルが決まります。この最小受信レベルの事を「受信感度」と呼びます。表1に示した各通信方式に対して世間一般に採用されている復号可否の限界値(SNR)を表2にまとめます。

表2 復号可否条件の具体例

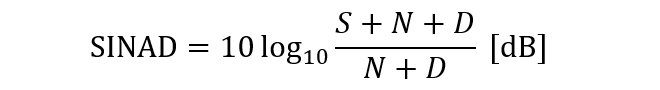

SINADやBERという定義が使われていますが3章で述べた通り、両者とも復調器の入力SNRとの関数になります。従って「受信感度」とは、その受信機の復調出力が後段の復号器(アナログ方式の場合は受信オペレータ)が送られてきた信号から正しい情報を取り出す事が出来る最低品質を維持するために必要なSNRを復調器に与えることが出来る最低の受信レベルということになります。

5. 第5話のまとめ

第5話では受信機の「感度」という性能諸元の意味を理解するため、通信が成立する/しないがどうやって決まるのかを、シャノンの通信モデルを用いて解説しました。通信の成否は受信側におけるSNR(Nは等価雑音)が伝送情報量に見合った大きさになっているかどうかで決定します。そして、干渉(マルチパスや妨害波の混信)が全く存在しない状態で、要求されるSNRを確保できる最低受信レベルが受信機の「受信感度」と呼ばれる諸元になります。受信感度レベルの小さい受信機ほど内部劣化が少ない受信機と言えるので、人間に例えて「耳が良い」と言われる所以です。以下、第5話の要点です。

- (1) 通信の成否は復号に必要なSNRが確保出来るか否かで決まる。

- (2) ここでいうSNRは伝送信号の送信時の波形の電力Sと受信時の波形の差分(等価雑音)の電力Nの比をdBで表したものである。(電力比である)

- (3) 無線通信機の送信機と受信機は概ねシャノンのモデルの「通信路」の部分に該当し、送信機に入力されたノイズレスの符号を変調~増幅~送信~伝搬~受信~復調の過程生じる様々な要因で変形させる。この変形の事を「劣化」と呼ぶ。

- (4) 無線機のレベルダイヤグラムの設計は、本質的に通信路のどこでどれだけ劣化を許容するかを配分する設計である。

今月は時間切れで表2の解説が十分出来ませんでしたので、次回は引き続き表2の限界値と受信SNRの関係について解説します。

- ※1 熱雑音については「Mr. Smithとインピーダンスマッチングの話【第26話】 低雑音増幅器(LNA)のインピーダンスマッチング(その1・雑音とは何か)」で詳しく解説しています。

- ※2 ここでいうSINADとは次式で定義されていて、1以下(0dB以下)にならない値ですが、概ねS/(N+D)に準じた値を示します。

S :信号電力、N :雑音電力、D :歪み電力(歪みで発生したIM波、高調波の対域内電力)

- ※3 一般的にアマチュア無線機の感度は電話で規定されており、電信(CW)運用時の感度は同一受信機の電話運用時から帯域比分だけ上昇するという考え方になります。

今更聞けない無線と回路設計の話 バックナンバー

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第16話) レベルダイヤグラムの構成

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第15話) 非線形歪み(その5)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第14話) 非線形歪み(その4)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第13話) 非線形歪み(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第12話) 非線形歪み(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第11話) 非線形歪み(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第10話) 線形歪み(フェージング現象)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第9話) 足される雑音と掛けられる雑音

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第8話) 等価雑音の内訳

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第7話) 無線通信の成立条件(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第6話) 無線通信の成立条件(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第5話) 無線通信の成立条件

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第4話) dBmとdBµVの複雑な関係

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第3話) dB(デシベル)を知る(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第2話) dB(デシベル)を知る(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第1話) (プロローグ)無線通信機の天井と床

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第30話) 三角関数のかけ算と無線工学の切っても切れない深い縁

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第29話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第28話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第27話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第26話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第25話) マイナスの周波数

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第24話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第23話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第22話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第21話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その6)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第20話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その5)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第19話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第18話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第17話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第16話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第15話) 位相検波器の話

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第14話) PLLの動作原理と代表構成

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第13話) PLLの役割とサイン波の純度について

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第12話) 同一周波数のサイン波のかけ算と位相のはなし

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第11話) ギルバートセル乗算器(その3・ギルバートセル乗算回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第10話) ギルバートセル乗算器(その2・定電流源とカレントミラー回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第9話) ギルバートセル乗算器(その1・差動増幅の基礎)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第8話) ダブルバランスドミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第7話) ダブルバランスドミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第6話) トランジスタミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第5話) トランジスタミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第4話) 非線形動作を利用したかけ算のまとめ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第3話) ミキサの線形性って何?

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第2話) 周波数変換とミキサ(混合)回路

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第1話) サイン波のかけ算

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)