ジャンク堂

第8回 オペアンプ入門(8)

【お知らせ】

第7回オペアンプ入門(7)、第8回オペアンプ入門(8)ではBird43をピークパワー計に改造する記事をご紹介しました。その後、記事を見直したときに、ご紹介したオフセット調整回路において配慮不足から正しくオフセットの調整ができない場合があることに気付きました。オペアンプによっては、第8回でご紹介した回路は問題なくオフセット調整ができますが、設計の視点で見ると好ましくない回路となっています。

今回、その回路を改訂します。詳しくは第24回オペアンプ入門(24)をご覧ください。

2023.4.1 筆者JH3NRV 松尾信一

実践編: Bird43のピークパワー計(もどき)化計画 その2

さて、前回より実践編と題してBird43のピークパワー計化の設計を始めました。今回は具体的な回路設計に入ります。

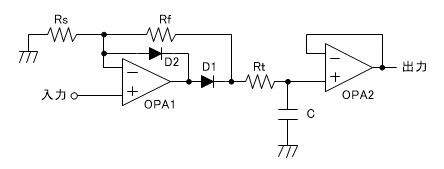

前回記載しました基本回路を再掲します。

この回路全体がピーク検出回路ですがここからは便宜上、前段のOPA1の回路(入力からCまで)をピーク検出回路と呼び、後段のOPA2の回路をボルテージフォロアと呼びます。

オフセット調整回路

前回、Bird43の検波出力を調べた結果からオフセット調整回路が必要であると判断しました。また、採用するオペアンプにはオフセット調整のための端子がないので入力端子からオフセット電圧を加えて調整する方法とします。オフセット調整電圧を加える方法については第3回で簡単に触れました。プラス入力端子から調整電圧を加える方法とマイナス入力端子から加える方法があります。

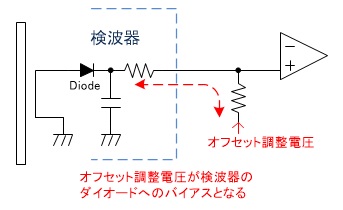

今回の場合、プラス入力端子からオフセット調整電圧を加えると検波器のダイオードにバイアスを掛けることになり、検波器の動作に影響を与える可能性があります。

したがって、今回はマイナス入力端子からオフセット調整電圧を加える回路とします。

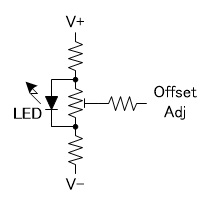

この回路では調整用のオフセット電圧を±電源から得ているので、電源(電池)電圧の変動の影響を受けます。そのため、レギュレーターICなどで安定化する必要がありますが、今回はLEDを使った簡易的な安定化回路としました。どのみち電源ON時のインジケーターとしてLEDを付ける計画でしたから、LEDに流す電流を有効活用しようという意図です。回路は単純で調整用半固定抵抗の両端にLEDを接続するだけです。

ただしLEDの選定には少し注意が必要です。ひとつは電源電圧がもっとも低い2V(±1V)のときでもLEDがわずかでも点灯する(電流が流れる)ことです。そのため、LEDの色は赤/緑/黄色から選択する必要があります。次に消費電流を抑えるために高輝度のモノを選択する必要があります。輝度の低いLEDを採用するとLEDを光らせるだけで5mA以上流すことになり低消費電流という目的が達成できません。

注) 一般的にLEDの順方向電圧は赤や緑、黄色などは1.8~2.2V程度、白や青は2.5~3.3V程度と言われていますが、これは多くの場合10~20mA程度の電流を流した値です。

白色や青色のLEDは1mA以下でも明るいモノがありますが接合電圧が2.5V以上となるために、ニッケル水素電池の場合は早めにLEDが点灯しなくなり、安定化の効果も低下します。

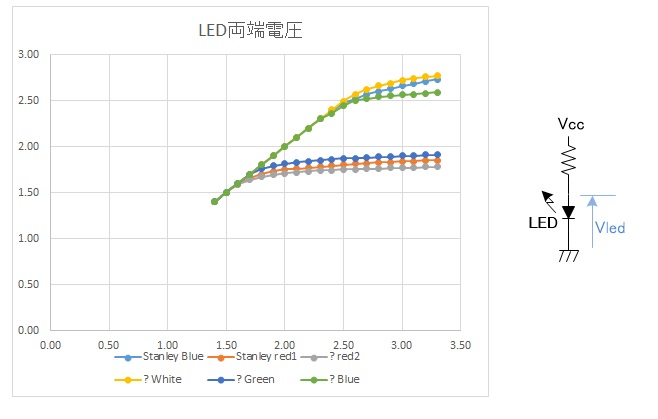

先ずは電圧安定化の視点で手持ちのLEDを幾つか測定してみました。測定したものは大阪の日本橋で適当に買ったものなので、ほとんどはメーカーや型番がわかりません。大体は同じ色のLEDであれば似たような特性になると思います。

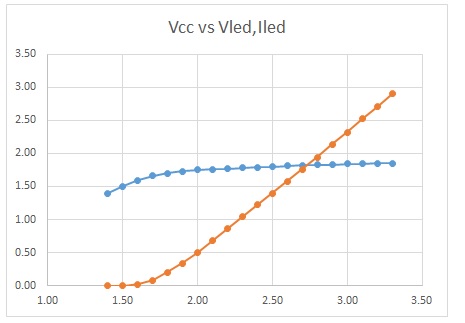

グラフの横軸がVccで、縦軸がLEDの順方向電圧(Vled)です。測定した回路は図の右側の回路になります。オフセット調整回路のLEDの両端の抵抗値は、流す電流から220~330Ω程度を想定しているので適当に500Ω(1kΩを並列)としました。グラフ上で電圧が高い3つのラインが青/白のLEDで電圧が低い3つが赤/緑のLEDです。グラフの凡例の頭の“?”はメーカー/型番が不明の意味です。

今回は順方向電圧のレベルと輝度から、唯一型番が分かっている赤色LED、Stanley社のFR3864X(グラフでは橙線)を使いました。大阪日本橋のデジットで安価に袋売りしているものを買ってストックしていたものです。赤系の輝度の高いものであれば何でも使えるでしょう。

先のグラフのスタンレーFR3864Xのデータを抜き出して、電流値を計算で求めてグラフ化したのが下の図です。青線がLEDの両端の電圧で、橙線がLEDに流れる電流です。電源電圧が2Vのときでも0.5mA程度電流が流れています。0.5mAでもLEDの明るさはまずまずなので、LEDの両端の抵抗の合計値は500Ωより少し大きくして電流を減らすことができそうです。

一般的に、データシートなどで規定されているLEDの順方向電圧は10mAとか20mAなどの電流を流したときの値ですが、ここでは白系統で1mA、赤系統で3mA程度までの非常に少ない電流のときの順方向電圧を測定しています。最近のLEDはこのような少ない電流でもはっきりと点灯していることが分かるものが増えてきました。

しかしこの回路には少し問題があります。ひとつはレギュレーターICほど電圧が安定でないことと、温度による電圧変化が多少あります。オフセット調整電圧が0Vに近いほどそれらの影響は受けませんのでオペアンプのオフセット電圧がスペックほど大きくないことを期待しての回路です。

注) LEDも普通のダイオードと同じように、高温になると順方向電圧が下がります。

もう一つの問題はプラスとマイナスの電圧のバランスが調整段階からズレてしまうとLEDの両端の電圧は変化しなくてもオフセット電圧が変化します。これも、プラス電源の消費電流とマイナス電源の消費電流の差が小さければ、ほとんど問題にならないと思います(2本の電池は同じものを使うことが前提です)。

さて、オフセット調整に関係することでもう一つ考慮すべきことがあります。今回はオペアンプを2ユニット使うので、本来であれば各々のオペアンプのオフセット調整をするべきでしょうが、そうすると回路が煩雑になるとともに調整も難しくなり面倒です。今回はオフセット調整の精度には目をつぶって1か所の調整だけで済むようにしたいと思います。

オフセット調整は無入力時にメーターの指針を0の位置にすることが目的なので、無入力時にボルテージフォロアの出力電圧が0Vとなるようにします。ボルテージフォロアの出力が0Vからズレる要因にはボルテージフォロア自身のオフセット電圧と、前段のピーク検出回路からのオフセットによる出力電圧があります。今回の回路では前段のピーク検出回路のオフセット電圧を調整することで、その出力電圧がボルテージフォロアのオフセット調整にもなるようになっています。これは2つのオペアンプが直流的に接続されているために可能となっています。

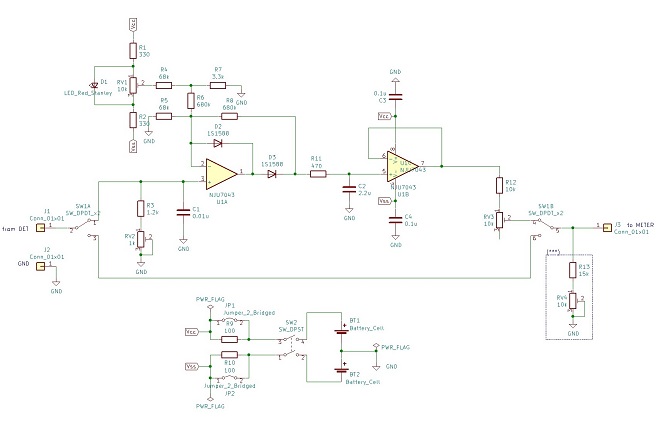

全体回路図

さて、基本回路にオフセット調整回路を追加し、そのほかの周辺部分を盛り込んだ全体回路図を以下に示します。なお、回路図注の“PWR_FLAG”と書かれてある印は回路図ツール(KiCad)の都合で入れてあります。実際の回路上の部品ではありません。また、オフセット調整回路のLEDの両端の抵抗(R1,R2)はLEDに流れる電流を少し抑えるために各々330Ωとしました。

ではこの回路図のポイントを説明します。

ピーク検出回路とオフセット調整回路

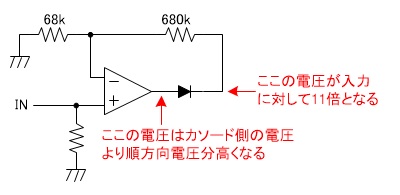

ボルテージフォロアのオフセット電圧の影響を考えるとピーク検出回路の出力電圧はなるべく高い電圧にしたいところです。しかし電源電圧が低いために、回路中の最大出力電圧への配慮が必要です。今回の回路でもっとも電圧が高くなるのはピーク検出回路のオペアンプ(U1A)の出力端子となります。ボルテージフォロアへはダイオード(D3)を通った電圧が入力されるためにダイオードの順方向電圧分だけ低い電圧になります。そのため、オペアンプ(U1A)の出力電圧を最大でも1V程度となるように、ピーク検出回路のオペアンプのゲインを設定します。今回はこの部分のゲインを11倍としました。なお、このゲイン(11倍)は入力電圧に対して、オペアンプ(U1A)の出力ではなくダイオード(D3)のカソード側の電圧となります。

この設定では最大入力電圧を40mVとするとダイオードのカソード側の電圧は440mVとなり、アノード側であるオペアンプの出力の電圧は900mV前後と見込めます(流れる電流が少ないので、ダイオード(D3)の順方向電圧は0.4~0.5V程度と見込みます)。入力が50mVなら1V前後の電圧となり、ギリギリOKです(NJU7043はRail to Railのオペアンプのため)。

なお、使用するダイオード(D2,D3)は回路図では1S1588となっていますが、私は手持ちの小信号スイッチ用のシリコンダイオード(型番不明)を使っています。通常の小信号用ダイオードであれば何でも使えるでしょう。ショットキーダイオードなども使えますが、ゲルマニウムダイオードやショットキーダイオードの中でも順方向電圧が非常に低いものは逆方向電圧時の漏れ電流が多いのでディケイタイムが短くなります(ダイオードからもCの電荷が放電される)。

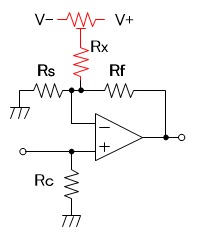

オフセット電圧を調整するための電圧の可変範囲はLED(D1)の順方向電圧を1.8Vとすると、±900mVとなり調整範囲としては少し大きすぎます。そのため、68kΩ(R4)と3.3kΩ(R7)で分圧して可変範囲を1/20(±45mV)程度にしています。

また、ピーク検出回路には入力がマイナス電圧のときのゲインを下げるためのD2を入れてあります。これがないとオフセット調整をするときにいきなりメーターがマイナス側に振れてしまうおそれがあります。また、若干ですがマイナス電圧を出力できるのでボルテージフォロアのマイナス側へのオフセット調整も可能になります。

時定数の計算

次に、時定数(アタックタイムとディケイタイム)の設定を考えます。まず、ディケイタイムに影響するRf(R8)の抵抗値を決めます。ここはできる限り大きい値が良いのですが、一般的に使う抵抗としては1MΩ程度までかと思います。オペアンプがCMOS型なので入力インピーダンスも高く、バイアス電流の影響もほぼ無視できるので2MΩでも良いかも知れませんが、MΩ単位の抵抗となってくると抵抗の品質(安定度など)に注意する必要があります。そのため、私の個人的な感覚になりますが1MΩまでで、可能な限り良質な金属被膜抵抗を使われることをお勧めします。私は手持ちの都合で680kのカーボン抵抗を使いました。

また、Rt(R11)ですが100Ω以上であれば、恐らく自励発振などはしないと思いますが少し余裕をみて470Ωとしました。これくらいを入れておけば大抵のオペアンプで大丈夫だと思います。

さて、抵抗を決めたので次はディケイタイムを決めるコンデンサの値を計算します。Rf(R8)=680kΩで 3τ=4秒とすると、C≑2μF になります。従って、コンデンサ(C2)には2.2μFを選びます。コンデンサは電解コンでOKです。私は手持ちの都合でタンタルコンを使いました。

注) 時定数を3τで計算する理由は前回の記事をご覧下さい。

次にアタックタイムを確認します。Rt(R11)を470ΩとしたのでC(C2)=2.2μFとするとτ=1mS、3τ=3mS程度になります。アタックタイムもまずまずの値と思われるのでこの定数で進めます。

最終的な時定数は好みに応じてCを1~2.2μFで変更します。これ以上増やすとアタックタイムが少し遅くなると思います。従って、ディケイタイムを更に伸ばすのであればRf(R8)を1MΩにします。アタックとディケイのバランスを考えるとRf(R8)=1MΩにしてC2=1~1.5μFにした方が良いかもしれません。

入力レベル調整回路

入力レベル調整回路とは入力端子とアース間にある、R3(1.2kΩ)とRV2(1kΩ)のことです。レベル調整としていますが、実際の目的は検波器からみた負荷をメーターの抵抗値と同じにするために設けてあります。ここを固定抵抗でなく半固定抵抗とした理由は、メーターの抵抗値が私の43で測定した値で正しいかどうか分からなかったからです。なお、30μAのメーターをテスターの抵抗レンジで測ろうとすると、メーターが振り切れてダメージを与える恐れもあるので注意が必要です。ここの調整は後の方で書きます。

ボルテージフォロア

ボルテージフォロアはとくに書くことがないのですが、出力側の抵抗値(R12,RV3)を決める必要があります。仮にフルスケール出力が500mVとすると、メーターに30μAを流すには抵抗値が約17kΩとなります。メーター自体の抵抗値が1.3~1.5kΩとして、ボルテージフォロアの出力側の抵抗(R12,RV3)は調整用半固定抵抗と合わせて10~20kΩの可変範囲になれば良いと思います。

実は手持ちの半固定抵抗の都合で私の作ったものは、10kΩ(8.2k+1.8k)の抵抗と5kΩの半固定としましたが、何とか調整はできました。入力電圧のレベルによっては調整ができない恐れがあるので、もう少し調整範囲を広げるために10kΩの抵抗(R12)に10kΩの半固定抵抗(RV3)を使うことをお勧めします。

また、当初は調整範囲を広げるために5kΩの半固定抵抗(RV3)の片側をアースに接続するようにしていましたが、そうするとメーターの立ち上がりが少し遅くなるために回路図のように変更しました。

そのほかの回路

プラス電源(電池)とマイナス電源(電池)のラインと直列に100Ωの抵抗(R9,R10)を入れています。これは消費電流を測定するために後から入れたもので、通常は両端をショートして抵抗の影響がないようにして使います。そのため、この抵抗は無くてもかまいません。

パスコンとしてはオペアンプのVccとVssに0.1μF(C3,C4)とピーク検出回路の入力に0.01μF(C1)を入れてあります。電源ラインのパスコンは無条件で入れています。入力の0.01μFは検波器からの高周波の漏れの影響を考えて入れました。これらは、実際に効果があるかは別にして転ばぬ先の杖です。

また出力側に(***)として点線で囲ってある部分(R13,RV4)は、私の43のメーター振れすぎを補正するために入れてあるので、これも通常は必要ない回路です。

調整について

調整について簡単に触れておきます。

1. オフセット調整

最初にオフセット調整からします。出力の半固定抵抗RV3をもっとも抵抗値が低い(メーターが良く振る)位置にセットしておきます。

オフセット調整抵抗RV1を回して、メーターが僅か(指針の幅以下)に右に振れるようにします。反対側に回しても、恐らく左(マイナス)側へメーターはあまり振れないので、右側に振れ始めるようにします。

2. 入力レベル調整

これはパワー計に電力を通しながら、スルー/ピークの切り替えスイッチの入力側(回路図のSW1A)のコモン端子(2番端子)の電圧をテスターで見ながら、SW1を切り替えて同じ電圧となるようにRV2を調整します。(回路図ではJ1のラインに相当) 電圧が数十mVと低いのでテスターの指示値が読みにくいかも知れません。あまり神経質に合わせる必要はないと思います。この調整によって、ピーク検出回路に切り替えても検波器はメーターが負荷の時と同じ状態になります。

3. パワーレベル調整

最後に、SW1をスルー/ピークと切り替えて、ピークのときの指示値がスルーのときと同じになるようにボルテージフォロアの出力のRV3を調整して完了です。なお、ピーク側に切り替えたときにメーターが少しふらつくので安定になってから合わせます。一応、フルスケールから100W目盛の10Wくらいまで、指示が一致していれば問題ないでしょう。

以上で調整は終わりです。

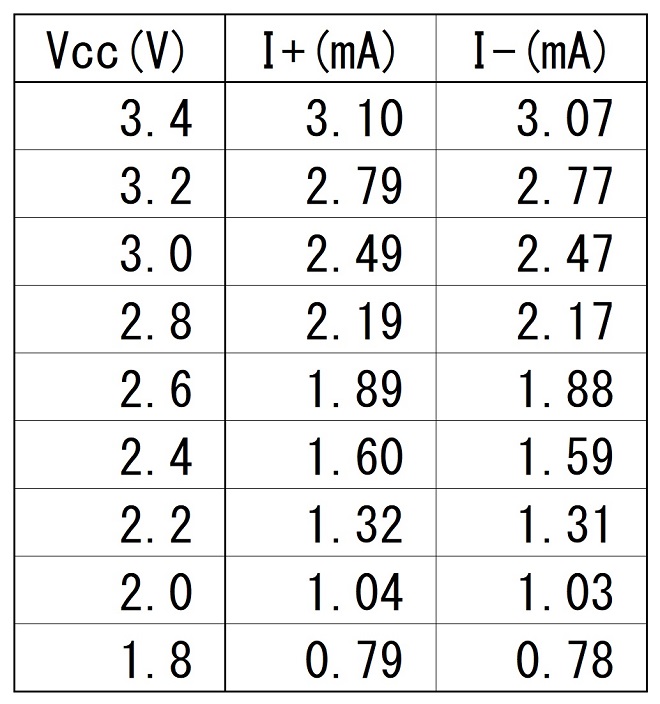

さて、今回私が作ったものの消費電流を測定してみました。僅かにプラス側の方の電流が多いようです。100Ωの抵抗(R9,R10)の両端の電圧を測定した値なので誤差が大きいかも知れません。

測定値はメーターが振れていないときの電流値ですが、メーターがフルスケールまで振れても数十μA程度プラス電源側の電流が増える程度です。消費電流の多くはLEDに流している電流です。乾電池の初期電圧では3mAと目標値より大きいですが、ニッケル水素電池であればほぼ目標の2mAとなりました。

次回は、この回路をBird43へ組み込む様子について紹介したいと思います。

それでは、73&88

ジャンク堂 バックナンバー

- 第24回 オペアンプ入門(24)

- 第23回 LTspiceのススメ(後編)

- 第22回 LTspiceのススメ(前編)

- 第21回 (今日のジャンク)AZDEN DX-327というダイナミックマイクを復活させる

- 第20回 エクセルを使って空芯コイルのインダクタンスを計算する

- 第19回 電波防護指針に基づく電界強度を計算してみる

- 第18回 電子回路の放熱

- 第17回 秋月電子のレベルメーターキットを作る

- 第16回 FT8とALC、そしてスプラッタ

- 第15回 オシロスコープの50Ω終端器

- 第14回 差動アンプ 他 オペアンプ入門(14)

- 第13回 アクティブフィルタ オペアンプ入門(13)

- 第12回 RIAAとJIS A特性の等価雑音帯域幅とLTspice(オペアンプとノイズ おまけ編) オペアンプ入門(12)

- 第11回 オペアンプとノイズ(後半) オペアンプ入門(11)

- 第10回 オペアンプとノイズ(前半) オペアンプ入門(10)

- 第9回 オペアンプ入門(9)

- 第8回 オペアンプ入門(8)

- 第7回 オペアンプ入門(7)

- 第6回 オペアンプ入門(6)

- 第5回 オペアンプ入門(5)

- 第4回 オペアンプ入門(4)

- 第3回 オペアンプ入門(3)

- 第2回 オペアンプ入門(2)

- 第1回 ジャンク堂開店。オペアンプ入門(1)

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)

次号は 12月 1日(木) に公開予定