アパマンハムのムセンと車

第29回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

2025年2月17日掲載

連載29回目となります。2月に入って大雪で困ってらっしゃる方々、お見舞い申し上げます。私の住む関東地方南部は雪が降る雰囲気もなく、乾燥した日々が続いております。ニュースを見ていると、既に花粉が飛んでいるとのこと。花粉症の症状がない私にはピンと来ませんが、周りにいる花粉症持ちの人間からは、とてもうらやましがられていますhi 移動先が花粉だらけだった、なんて話も聞こえてきます。

スギ花粉

花粉症の主な原因となる花粉は、以下の通りです。

スギ花粉: 2月から4月頃に飛散し、花粉症の代表的な原因となっています。

ヒノキ花粉: スギ花粉とほぼ同時期に飛散し、スギ花粉症と併発するケースも多く見られます。

イネ科花粉: カモガヤ、オオアワガエリなどのイネ科植物の花粉は、5月から秋にかけて飛散し、花粉症の原因となります。

ブタクサ花粉: 秋に飛散し、イネ科花粉の次に多い花粉症の原因となっています。

これを見ていると、今頃から花粉が飛んでいることがわかります。これじゃ移動運用どころではありませんね。

次に対策方法です。

外出を控える: 花粉の飛散が多い日は外出をできるだけ控えましょう。特に、風の強い日や晴天の日は花粉が飛びやすいので注意が必要です。晴天の日はともかく、風が強かったら移動先でアンテナ倒壊の恐れもありますから、素直に諦めたほうがいいかも? 車から外に出ないで運用できるような工夫も必要かも知れません。

マスクやメガネの着用: 外出時は、花粉の吸入を減らすためにマスクやメガネを着用しましょう。

帰宅後の対策: 帰宅後は、玄関先で服や髪についた花粉を払い落とし、室内に入る前に手洗いやうがいをしましょう。

換気を控えめにする: 花粉の飛散が多い時期は、窓を閉めて換気を控えめにしましょう。車で移動した場合、まだまだ寒いので暖房を使うことがあると思います。その時に換気が必要な暖房は使用を避けたほうがいいかも知れませんね。

空気清浄機の活用: 空気清浄機を設置し、室内の花粉を除去しましょう。シャックに空気清浄機を置いている方も多いんじゃないでしょうか?

こまめな掃除: カーペットや畳に付着した花粉をこまめに掃除しましょう。

十分な睡眠: 睡眠不足は免疫力を低下させ、花粉症の症状を悪化させる原因となります。十分な睡眠を確保しましょう。

バランスの取れた食事: バランスの取れた食事は免疫力を維持するために重要です。栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

適度な運動: 適度な運動はストレスを解消し、免疫力を高める効果があります。

もし、花粉症の症状が出たら、早めに医療機関での治療をおすすめします。

早めの受診: 花粉症の症状が出始めたら、早めに医療機関を受診しましょう。

薬物療法: 症状に応じて、抗ヒスタミン薬やステロイド薬などの薬物療法が行われます。

アレルゲン免疫療法: アレルゲン免疫療法は、アレルゲンを少量ずつ投与することで、体をアレルゲンに慣れさせる治療法です。

これからの季節、花粉症持ちの方にとっては辛い時期になります。花粉症対策をとり、お過ごしいただければと思います。

花粉対策グッズ

簡易的なアンテナを準備しよう

先ほどお話しました花粉が飛び交っている時や、天候の悪い日(大雨や強風時)には、車から降りてアンテナを設営することは難しくなります。それでも、せっかく時間を取って出掛けてきたのに、そのまま何もしないで帰るのはもったいない話だと思います。

そこで準備したいのが、モービルホイップなどの簡易アンテナです。自宅からアンテナを付けて出てくれば、現地についてから車外に出ることなく運用ができます。車で移動する場合の簡易アンテナといえば、まず思い付くのがモービルホイップです。モービルホイップとはいっても、なかなか侮れません。

7MHzのCWで移動している方に話を聞きましたら、意外とモービルホイップで移動運用されている方が多かったです。しかも全長1mくらいの短めのアンテナでも十分運用できるとのこと。私からすれば目から鱗が落ちるくらいの衝撃でした。V/UHF帯ではないので、そんなにロケーションが良くないところでも、それなりに運用できるそうです。

430MHzだと5/8λ4段のモービルホイップがあります。私はこれを一時期自宅で使っていましたが(ラジアルを自作して・・・)、良く飛んでいました。実際には長すぎると思いますので、5/8λ2段くらいのホイップなら装着したまま走行もできて実用的だと思います。

余談ですが、エブリイ、ハイゼットといった軽バンや、N-BOX、スペーシアなどの軽ハイトワゴンに、2mくらいのアンテナを付けると、アンテナの先端は3.8mを超え道路交通法に抵触するため公道を走ることができません。長いアンテナは移動地へ到着してから取り付けるようにします。いずれにしても、長いアンテナの使用には、高さ制限の標識などにも十分注意してください。

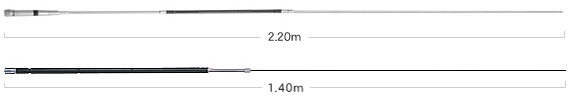

また短いアンテナと長いアンテナの2本持ちでも良いと思います。そして長いアンテナは分割して車内に収納するのがFBです。なお、HF帯のアンテナやV/UHF帯の長いアンテナの一部は、アース(ラジアル)が必要なものがあります。使用に当たっては注意してください。

私が使用しているHFモービルアンテナ 上:HF40CL 下:HF40FXW (第一電波工業(株)Webサイトより)

私が使用している144/430MHzモービルアンテナ コメット24KG(コメット(株)Webサイトより)

ルーフキャリアかタイヤベースか?

私は車での運用は、車1台で完結させたかったので、ルーフキャリアを使ってアンテナを建てています。理由は、短時間で設営し、運用して、短時間で撤収するといった、言葉は悪いですがゲリラ的な運用スタイルを取っているからです。

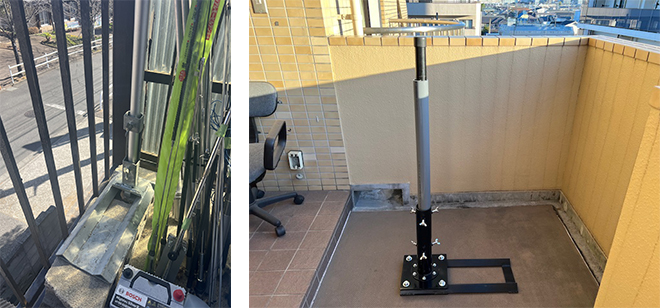

1日に何箇所もの移動先を回る運用を行うには、このスタイルがとても楽ですhi タイヤベースを使うことでルーフキャリアが不要になります。車の外観がスッキリしますが、長い物を運ぶのが大変になります(特に軽自動車では)。タイヤベースの場合、どうしてもマストを使わないとアンテナの設営ができません。

タイヤベースと移動用伸縮マストの例 (左:小型、右:大型)

このマストの長さがあるので、取り扱いが厄介です。エブリイやハイゼットのような軽バンならば、中に積めるので問題はないのですが、私のように軽乗用車を使っていると、車内には入りきらないことがあるので、どうしてもキャリアが必要になります。

どっちにしろキャリアが必要なら、アンテナをキャリアから建ててしまおうと思った次第です。とはいえ、V/UHFのビームアンテナは、タイヤベースとマストのお世話になっていますhi キャリアは付けたくない! って方はタイヤベース+マストになると思います。

あと、背が高い車だと、ルーフキャリア部分の作業に、どうしても脚立が必要になります。脚立をどうするかを考えないといけませんね。

ルーフキャリアとルーフボックスの例

垂直偏波か水平偏波か?

昔から144MHz以上は垂直偏波、50MHz以下は水平偏波が主流と言われています。なので私も再開局以降も、50MHzは水平偏波だと思って、アンテナを準備し運用してきました。

先日、コンテストを一緒にやっているローカルさんが、コンテストで勝つためには、50MHzのアンテナに垂直系も必要だと言っていたので、その理由を聞くと、最近はモービルホイップで運用している方が多いからとのこと。

集合住宅やFMでの運用であれば理解はできますが、最近ではSSB/CWの移動局も垂直系のモービルホイップで運用する方が多いらしいです。

50MHzモービルホイップの例

私は50MHzでは水平系を使うものだとばっかり思っていましたので、簡易なアンテナといっても、ロッドアンテナを使ったダイポールとかを用意して使っていました。なので、コンテストでの移動も垂直系を使うとのことでした。時代が変わったんですかねhi

話は変わりますが、HFは電離層反射で通信することがほとんどですので、垂直、水平による違いは、V/UHFよりも少ないと思います。ただ、昔から垂直系は打ち上げ角が低いのでDX向きといわれていましたが、先日、それを実感した出来事がありました。

早朝に7MHzのCWで運用していましたら、国内局に混じってWのイーストコーストの局が呼んできました。時間から考えてロングパスだと思います。ちなみにアンテナは1/4λフルサイズのバーチカル(アースは車のボディアース)でした。

おそらくお相手の設備がすごいんじゃないかと思いますが、とにかくビックリしましたhi 移動先に場所があるなら、逆Vのようなアンテナも、アースに影響されないので、使う価値はあると思います。まあ、東京23区の移動などは、そんなスペースないですから、どうしても垂直系になってしまいます。一度でいいから1.8/1.9MHzのフルサイズDPを展開してみたいな~ って思っています。(実家にいた頃はタワーもあったので1.9MHzのフルサイズ逆Vを張っていました。今考えるとド田舎ですねhi)

V型ダイポールの例 こちらは水平偏波です

お年玉プレゼントの当選結果です!

というわけで、「IT情報安全守護」を抽選で1名にプレゼントするという企画ですが、応募者多数の中、厳正な抽選の結果、横浜市にお住まいのTさんに決まりました。本人から「名前やコールサインは勘弁して!」と言われてしまいましたので、今回はイニシャルとさせていただきました。またやりたいと思いますので、乞うご期待ですhi

こちらをプレゼントしました! (バックのPCはプレゼント品では有りません)

なおご意見、ご感想、ご質問等については、筆者である私宛(jf1kktアットマークgmail.com)へご連絡頂けますと幸いです。

アパマンハムのムセンと車 バックナンバー

- 第40回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第39回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第38回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第37回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第36回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第35回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第34回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第33回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第32回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第31回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第30回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第29回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第28回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第27回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第26回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第25回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第24回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第23回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第22回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第21回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第20回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第19回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第18回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第17回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第16回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第15回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第14回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第13回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第12回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第11回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第10回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第9回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第8回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第7回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第6回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第5回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第4回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第3回 モービル&アパマン運用に役立つヒント

- 第2回 乗用車でのマルチバンド運用を考える

- 第1回 モービル運用を考える

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)