My Project

第39回 【お手軽価格】デジタルオシロスコープが面白い

2024年6月3日掲載

オシロスコープは、信号波形を観測する測定器です。私はマイコンからのシリアルデータのビット波形(ストリーム)や制御信号のタイミングを確認したりするときに使います。私のオシロスコープは米国『Tektronix』社製で2チャンネル入力の25MHzまで対応しています。

そろそろ多チャンネルの上位モデルが欲しいと思っていたところ、ハムフェアの会場に測定器メーカー『RIGOL』社がブースを出していて、新しいモデルが紹介されていました。そして、昨年末に購入に踏み切りました。

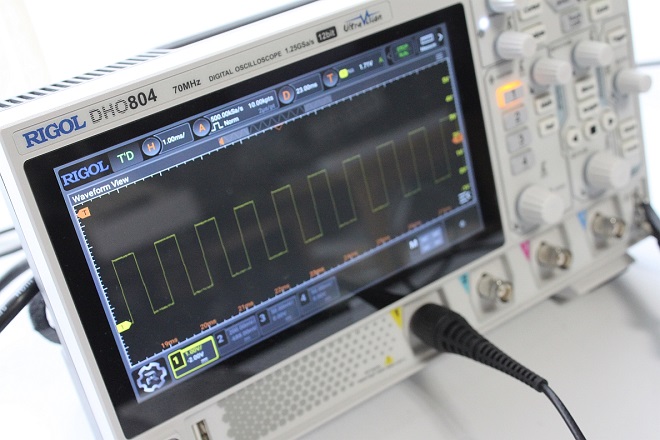

今回は、多機能デジタルオシロスコープ『DHO804』の便利な機能をご紹介します。

値段の割に高性能

私が購入したのはRIGOL『DHO804』で、4CH入力で70MHzまで対応しています。2023年12月時点で54000円(税別)でした。

製品比較:

『TBS 1022』 米国 Tektronix製 2CH 25MHz 500MS/s 5万円(※)

『DHO804』 中国 RIGOL製 4CH 70MHz 1.2GSa/s 5.4万円

※買った当時は円高だったので特に安かった

タッチパネル

測定器といえばダイアルとボタンで操作するイメージですが、この機種はタッチパネルでも操作できます。ただ、個人的には作業環境では指先に金属粉などが付いている場合もあり、傷を付けてしまう可能性があるので、敢えてあまり触れないようにしています。

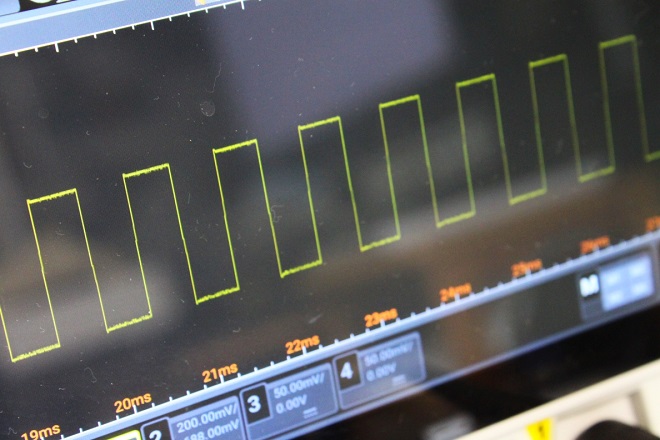

較正用の1kHz矩形波を入力したところ。

映像出力

HDMI出力端子が付いているので、画面をTVやPCのディスプレイに表示させることができます。また、HDMI-USB変換器を使って、映像をPCに取り込んで録画することもできます。

(参考: https://www.fbnews.jp/202012/myproject/index.html)

HDMIポートから映像を出力可能。なお、電源はType-C。USBやLANポートも搭載。

デコード機能

私が購入に踏み切ったキッカケは『データデコード機能』です。これは、シリアルデータを1バイト単位でASCIIやHex(16進数)などに解読してくれる機能です。RS-232やUARTのデータをバイナリから所望の形式に1バイト単位で変換し、波形に重ねて表示してくれます。今までビットストリーム波形をキャプチャーして、1ビットづつ「01001・・・」というふうにいちいち数えていましたので、ロジックアナライザのような機能が付いているとたいへん便利です。

画面左下の「設定」をタッチ、設定メニューの「Decode」をタッチする。

シリアルデータをデコードするには、ボーレートやビット極性、データビット長などを設定します。このあたりは普通のシリアルポート設定と同様です。

デコード機能の設定画面

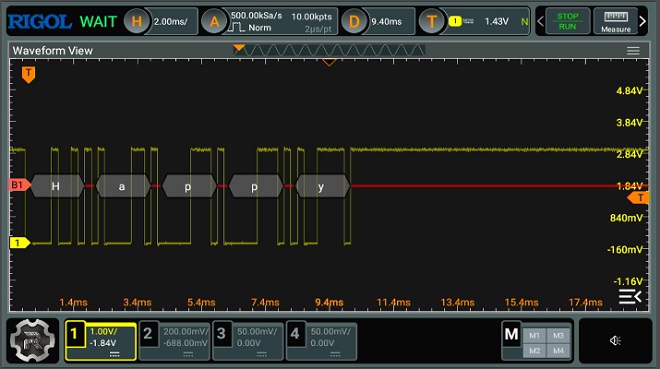

[フォーマット]に「ASCII」を選択すると、1バイト単位で英数字や記号で表示されます(ASCIIコードは0から255まで半角文字が割り当てられています)。ただし、半角カタカナには対応していません。これはぜひともファームアップデートで対応して欲しいところです。

シリアルデータを文字(ASCIIコード)に解読。

なお、「トリガ」の設定も必要です。トリガとは、画面を更新する間隔や条件の設定です。オシロスコープは波形を観測する測定器ですから、入力信号が目にも止まらない速さで流れていては観測できません。トリガを設定することで、表示波形が止まっているように見え、変化(=差分)だけが分かるようになります。

シリアルデータのビットストリームを観測したい場合は、“スタートビット”を選択します。各バイトのスタートビットが流れて来たタイミングで画面が更新されるので、前のバイトからのビットの変化が分かり易くなります。また、次のバイトが入力されるまで波形表示が保持されるので、特定のバイトを1ずつ送ることでバイト単位で波形の差分を観測できます。

デコード機能のためのトリガ設定

参考: 少し気になる点も・・・

私はすでにRIGOL製のスペアナを使っていたので、同社(=中国製)のオシロを買うことに抵抗は無かったのですが、付属のプローブは少し頼りないと感じます。Tektronixのオシロに付属していたプローブはいかにもしっかりした質感で重みがあるのですが、RIGOLのプローブは樹脂がカスカスでチープな感じが否めません。ただ、ちゃんと較正できるようになっており、試験機関『TÜV(テュフ)』の認証を受けているので特性はちゃんとしているようです。

付属のプローブは強度に不安が残る。ただ、認証マークがついているので電気的特性は問題ないと思われる。

また、私はこのオシロスコープをまだそんなに使っていないので、これから欠点が見つかる可能性があることをおことわりしておきます。

CI-Vデータをデコードさせてみる

さて、『データデコード機能』がどのようなものかを見ていただくために、IC-R6を例にしてCI-Vデータ波形を観測します。IC-R6のトランシーブ機能をONにすると、ユーザーの操作にしたがって、対応するCI-Vが出力されます。IC-R6で周波数を変化させると、画面の周波数と連動してCI-Vデータが出力されます。

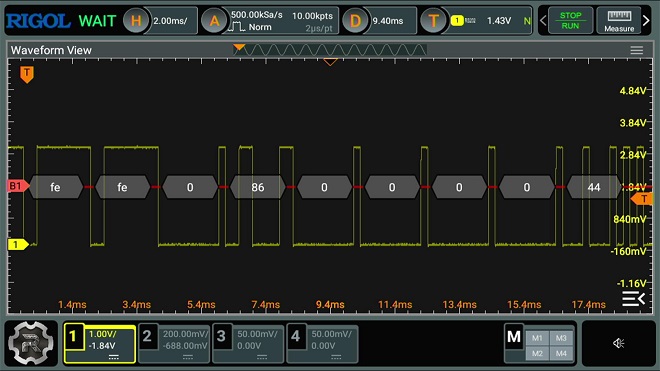

デコード機能をONにすると、16進数にデコードされた数値がデータ波形上に表示されます。CI-Vは16進数なので、デコード形式は「Hex」を選択します。

CI-Vコマンドデータを16進数に解読。

左端の“fefe~”というCI-Vのプリアンブルに続いてPCのアドレス(0)、IC-R6のアドレス(86)、そして周波数(※)が表示されています。下の動画では144 MHzから146MHzを10kHzステップで周波数を切り替えています。CI-Vフォーマットの周波数部分が10kHzステップで変化しているのが分かります。

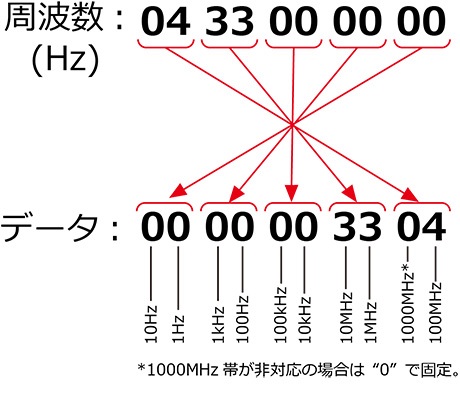

※CI-Vの周波数フォーマット

今の時代、測定器は「買い」

今回ご紹介したのは、あまり一般的ではないオシロスコープの使い方でしたが、最近のオシロスコープは、シリアルデータの内容やロジック信号の切り替わりタイミングを確認するのにも便利だということが分かったかと思います。オシロスコープに限らず、スペクトラムアナライザなども昔よりも遥かに安価に入手できるので、シャックに1台あると良いかもしれません。

最後に

オシロスコープはマルチメーター以外で私が初めて買った測定器でした。その後、『RIG Expert』社のアンテナアナライザ、『RIGOL』社のスペクトラムアナライザを導入して愛用しています。まさか個人でスペアナを持てる日が来るとは思っていなかったので、廉価な測定器を入手できる時代に感謝です。シャックに測定器を置いているだけでも見映えるものです。

ところで、このコーナーで何度か言及しているように、現代はラズベリーパイなどの「シングルボードコンピューター」を使った電子工作が主流になっています。そのような工作では入出力信号を観測する必要も無いように思います。ということは測定器の使い方やそれを使って観測する波形の意味についての知識を得る機会も無いということですが、それは残念なことだと思います。

もちろん電子工作は趣味なので、好きなように取り組むものです。ただ、私にとって電子工作は物を作る段階で新たに知識を得ることやアイデアを練ることが楽しみなので、測定器が好きです。

My Project バックナンバー

- 第45回 【無線機の修理ガイド】サービスマニュアルを読んでみよう

- 第44回 【ホームセンターで材料が揃う】移動運用向けスリム三脚の製作【好きな長さに作れる】

- 第43回 【ホームセンターで材料が揃う】430MHz 6エレ八木アンテナの製作

- 第42回 【見よう見まねで】ハンディー機のストラップを作ってみた

- 第41回 自立型 ダイアルチューニング式 マルチバンドHFアンテナの製作

- 【連載40回記念】 電子工作について語る

- 第39回 【お手軽価格】 デジタルオシロスコープが面白い

- 【番外編】 例の百均ON AIRライトを改造しよう

- 第38回 GPSモジュールを使ってみよう【後編】

- 第37回 GPSモジュールを使ってみよう【前編】

- 第36回 【入力した信号を表示する】汎用表示器

- 第35回 【DIYの展示会】再びMaker Faireに行ってきました

- 第34回 【DIYの展示会】Maker Faireに行ってきました

- 第33回 【余った部材の有効活用】オリジナル外部スピーカーの製作

- 第32回 IC-705のワイヤレスリモコン(製作編)

- 第31回 IC-705のワイヤレスリモコン(Bluetooth解説編)

- 第30回 【片手で楽々QSY】多機能スピーカーマイクの製作

- 第29回 電子工作キットを企画してみた

- 第28回 ハンディー機収納ボックスの製作

- 第27回 【災害備蓄にも最適】移動運用で食べるメニューを作ってみた

- 第26回 【ホムセンアイテムで作る】3脚付きアンテナ基台

- 第25回 IC-705でミリタリーハンドセットを使う

- 第24回 オンラインイベントのための動画配信講座

- 第23回 【場所を選ばないHF運用】チューナー内蔵アンテナとお手軽アース

- 第22回 買ったばかりのIC-705をカスタマイズ!

- 特別寄稿 38年前のアメリカのアマチュア無線誌『73』を読んでみよう

- 第21回 はじめてのラズベリーパイ

- 第20回 【使い方いろいろ】4CH“直流”オシロスコープの製作

- 第19回 ハムフェア2019自作品コンテスト奮闘記 【50MHz AMトランシーバーの製作】

- 第18回 【Nゲージ】ラジオICを使ったビデオ送信回路【懐かしの電子工作】

- 第17回 【手作り無線データ通信】ワイヤレス温度モニターシステムの構築【IoT】

- 第16回 【コンパクト収納】144MHzバンド6エレアンテナ

- 第15回 IC-R6のワイヤレス化

- 第14回 簡易アンテナローテーター

- 第13回 【ワイヤレス】 腕時計型ハンディー機リモコン

- 第12回 ハードとソフト、両方を取り入れて作る回路

- 第11回 【1度やってみたかった!】 CI-Vでハンディー機をリモート制御

- 第10回 【アウトドアや防災に最適】 防水・自動点灯 LEDライトの製作

- 第9回 【丈夫でスタイリッシュ】ハンディー機用ホイップアンテナの製作<4種>

- 第8回 【カンタンに作れて実用的】キャリングハーネスの製作

- 第7回 【眠っているパーツに活躍の機会を】ハムイベントのフリーマーケット出展のススメ

- 第6回 【不思議な回路】超再生検波方式FMラジオの製作

- 第5回 【パキパキ畳んでコンパクト】ハンディー機用ノンラジアルアンテナの製作

- 第4回 【テレビ映りを改善】地デジ用ラインブースターの製作【広帯域高周波アンプ】

- 第3回 【ミリ単位を活かす】小さなチップ部品で大きく変わる高周波の世界【アッテネーターとフィルター】

- 第2回 【ミリ単位を楽しむ】チップ部品の活用で見えてくる工作の新しい世界【AFアンプ】

- 第1回 【わずか80グラム】430MHzバンド 6エレ八木アンテナの製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)